Une construction du prix « en marche avant », en partant des coûts de production agricole, telle a été la volonté initiale de la loi Égalim, en 2018, pour assurer une juste rémunération des producteurs. Et pourtant six ans et deux lois Égalim plus tard, il est encore question d’une loi Égalim 4, d’ici à l’été, renforçant davantage le cadre législatif, à la suite de nombreux dysfonctionnements.

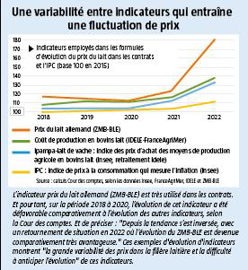

«Il nous reste un travail à faire sur le droit de la concurrence », s'est exclamé le député Frédéric Descrozaille (La République en marche), le 13 mars, lors de son audition à la commission économique de l’Assemblée nationale à la suite de son rapport sur sa propre loi, encore appelé "loi Descrozaille" ou Égalim 3(1). En effet, entre les manifestations des agriculteurs et la bataille des négociations commerciales, la question de la loi Égalim est revenue sur la table. Plutôt des lois Égalim faudrait-il dire, puisque depuis 2019 les lois s’empilent pour tenter de garantir un revenu aux agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs des filières agricoles, particulièrement de la filière laitière qui reste un exemple. La fin des quotas laitiers en 2015 a laissé la place à la contractualisation – un vieux sujet car existant depuis 2011 dans le lait – et aux OP. Si Égalim 1 rendait les contrats optionnels pour les filières bovines (lait et viande), la loi du 18 octobre 2021, dite Égalim 2, les a rendu obligatoire à tous les maillons, avec une sanctuarisation de la matière première agricole (MPA) dans les négociations entre industriels et distributeurs. En outre, des indicateurs pour établir les prix aux producteurs, en lien avec les évolutions du marché, doivent se retrouver dans les contrats. Et là, le bât blesse une première fois. « L’examen des contrats en bovins lait reflète des disparités importantes dans les prises en compte des coûts de production et la manière dont ils intègrent l’inflation. Analysés en séries longues, les mêmes indicateurs peuvent avoir des effets favorables ou défavorables aux agriculteurs suivant les périodes », analyse la Cour des comptes dans un audit flash de février 2024(2) sur l’ensemble des contrats établis dans la filière bovine. De plus, « les formules de prix n’apparaissent jamais exprimées sous forme d’une équation au sein de laquelle il serait possible d’ajuster des variables. Elles prennent la forme de paragraphe de clauses, rendant leur usage plus délicat. Par ailleurs, les clauses d’ajustement peuvent manquer de transparence, celles relatives aux délais de prévenance se révéler insécurisante. Certains contrats ont révélé l’utilisation d’indicateurs obsolètes, d’autres la mise en œuvre de tunnel de prix défavorables aux producteurs [en filière allaitante, NDLR], d’autres enfin l’existence de pénalités excessives supportées par les producteurs ». Face à ces constats, la Cour des comptes alerte sur la « grande difficulté des producteurs isolés ou membres d’organisation de petite taille ».

Un manque de transparence toujours possible

À cela s’ajoute la problématique de l’article 4 de la loi Égalim 2 (art. L. 441-1-1.-I) qui permet aux industriels de justifier de la MPA auprès du distributeur de trois manières différentes, dans les conditions générales de vente (CGV). L’objectif reste toujours la sanctuarisation de cette MPA, afin que les négociations aval ne portent pas sur celle de l’amont. Et l’option 3 pose problème. Cette dernière permet à l’industriel de certifier auprès du distributeur que la négociation en cours ne porte pas sur la MPA en faisant intervenir « un tiers indépendant » à ses frais. « Souvent le commissaire aux comptes de l’industriel réalise l’attestation. Côté indépendance, il y a mieux », soulève un acteur de la filière. En 2022, plusieurs députés constataient déjà les difficultés d’application de cet article 4(3) : « La troisième option […] a été largement privilégiée par les industriels, provoquant un engorgement qui a retardé la certification par les tiers indépendants. » Et de rajouter : « En outre, le contexte économique particulièrement instable [guerre en Ukraine, NDLR] n’a pas permis la mise en œuvre des clauses de révision automatique des prix, mal calibrés pour faire face à des aléas de cette ampleur. » Entre le Covid et la guerre en Ukraine, il faut avouer que l’économie française est à rude épreuve depuis Égalim 1.

Évasion juridique avec des centrales d’achat hors France

En 2023, la loi dite Égalim 3, a élargi cette sanctuarisation de la MPA aux marques de distributeurs (MDD), ce qui aujourd’hui, avec la baisse du pouvoir d’achat liée à l’inflation, n’est pas anodin. En effet, le consommateur s’oriente moins vers des marques nationales, jugées trop chères, mais plutôt vers les MDD. Tous les contrats sont donc concernés par cette question de sanctuarisation de la MPA. Par ailleurs, cette loi modifiait les règles en cas d’échec de la négociation à la date butoir fixée par le Code du commerce. Elle faisait évoluer les pénalités logistiques donnant plus de poids à l’industriel et surtout imposait l’application de la loi française aux produits vendus en France même si les négociations commerciales avaient lieu dans des centrales d’achats hors du pays. Là encore, le bât blesse, comme le rapporte la députée Aurélie Trouvé (La France insoumise) : « La grande distribution explique que ces centrales d’achats permettent de peser face aux multinationales de l’industrie, mais cela permet surtout aux enseignes d’échapper aux obligations d’Égalim et de se réclamer du droit belge ou espagnol qui n’impose absolument pas la sanctuarisation de la MPA dans le prix final ou encore de dates butoirs dans les négociations commerciales. Cela pourrait s’appeler de l’évasion juridique avec un impact sur les TPE et PME y compris sur les agriculteurs. Selon la DGCCRF, de 40 à 50 % des volumes vendus par la grande distribution sont aujourd’hui conclus dans ces centrales d’achats. » Le phénomène prend donc une réelle ampleur. Et Aurélie Trouvé de continuer devant les membres de l’Assemblée nationale : « Les lois que l’on vote ici n’ont aucun effet sur certains acteurs économiques bien décidé à s’en extraire. »

Des sanctions délicates lors des contrôles

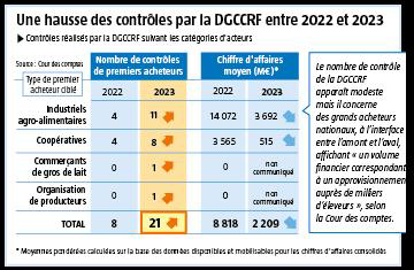

Ainsi est posée la question des contrôles vis-à-vis de l’application de la loi. Celle-ci « n’est pas crainte, pas assez dissuasive. Je ne suis pas certains qu’il faille chercher à réinventer l’eau tiède avec de nouvelles dispositions. Ce qui a caractère de lois de police, l’ordre économique tel que nous l’avons déjà défini et adopté doit être sanctionné de manière beaucoup plus dissuasive », réaffirme Frédéric Descrozaille, le même jour. En effet, si les lois s’empilent et qu’il n’y a pas de contrôle ou de sanctions, cela reste peine perdue. D’autant plus que l’interprétation des lois et les marges de manœuvre qu’elles laissent permettent encore de maintenir une absence de transparence, sous couvert aussi du secret des affaires. Aurélie Trouvé et Frédéric Descrozaille ont plaidé pour le manque de moyen de la DGCCRF dans le cadre des contrôles, ce qui n’est pas l’avis de la Cour des comptes. En revanche, la complexité, le temps et le haut niveau d’expertise que demande ce type de procédure sont reconnus par tous, comme la nécessité pour augmenter les contrôles de trouver le personnel adéquat (150 heures par contrôle). Et la Cour des comptes d’alerter : « Les contrôles de la DGCCRF ne peuvent seuls garantir l’application des lois Égalim, qu’ils soient assortis ou non de sanction », bien qu’ils « apparaissent à ce stade comme l’un des seuls instruments » de contrôles. De plus, la DGCCRF reconnaît avoir contrôlé de « manière pédagogique », une pédagogie conservée en 2022 et 2023, malgré des instructions de durcissement (injonctions à régulariser et sanctions). « Les raisons invoquées par la DGCCRF en faveur du maintien de cette approche tiennent en partie au contexte inflationniste. Par ailleurs, les services font valoir la difficulté à déterminer les responsabilités respectives des parties dans l’absence de contrat ou l’échec des négociations », écrit la Cour des comptes, qui constate aussi que les sanctions pourraient se retourner contre les producteurs eux-mêmes, ce qui irait à l’encontre d’Égalim.

Qui pour juger des contrats hors la DGCCRF ?

Au-delà de la question des lois et du contrôle de leur bonne application par l’État, se pose aussi la question des juridictions à même de recevoir des contrats non respectés. Si le service de la médiation commerciale permet de pallier cette question pour la partie amont, elle revient sur le tapis au travers du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), dernière étape en cas d’échec de médiation avant la Cour d’appel. Pour le moment, le processus fonctionne puisque la CRDCA a été mobilisé début 2024. Mais, comme le précise un des acteurs, « la partie aval peut jouer du fait que le CRDCA n’est pas une juridiction et remettre en cause la légitimité juridique du comité ». L’arrivée des contrats dans la filière laitière a entraîné un renforcement inévitable du poids juridique dans la relation, avec un amont peu habitué à ce type de procédure face à l’aval, au risque toujours d’un arrêt dramatique de collecte. Au vu du contexte enflammé, le Sénat a aussi repris les débats autour de ces questions : Anne-Catherine Loisier (Union centriste), préférerait voir déjà les lois appliquées plutôt que d’en créer encore une autre. Gabriel Attal s’en est également saisi en demandant, le 22 février, aux députés Anne-Laure Babault (Modem) et Alexis Izard (Renaissance) une mission pour « étudier la possibilité de procéder à des évolutions pertinentes du cadre juridique en vigueur » des lois Égalim. Emmanuel Macron passait un niveau au-dessus, en demandant une « Égalim Européen » en février.

Un Égalim 4 en préparation

De son côté, Frédéric Descrozaille, rappelle qu’« en droit communautaire, les objectifs de la Pac prévalent sur l’application du droit de la concurrence au secteur agricole. Avec le Cartel des Endives, la Cour de Justice européenne nous donne des éléments qui peuvent nous permettre de sécuriser juridiquement les OP, les associations d’OP et même les organisations interprofessionnelles. Nous devons remettre dans le droit national, celle prévalence des objectifs de la Pac, autour des revenus agricoles, parce que c’est cela qui nous a fondés à sanctuariser la matière première agricole dans les relations commerciales ». Égalim 4 pointe donc son nez d’ici à quelques mois pour tenter de faire cohabiter encore une fois une liberté de marché, le secret des affaires et la rémunération des producteurs, dans un oligopsone bien caractérisé. Quelques éléments de la prochaine loi arrivent déjà dans les débats, au-delà de la question des prix planchers, comme la présence d’une date butoir de négociation entre producteurs et industriels en amont des négociations entre industriels et distributeurs, une modification de l’option 3 ou encore un renforcement du poids juridique du CRDCA.

(1) Loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

(2) Le contrôle de la contractualisation dans le cadre des lois Egalim : premiers enseignements pour les éleveurs bovins, exercices 2022-2023, Audit Flash, Cour des comptes

(3) Rapport d’information n°171déposé le 27 juillet 2022 sur l’application de la loi n°201-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Contrôle de performance : une nouvelle notation pour le comportement à la pesée

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole