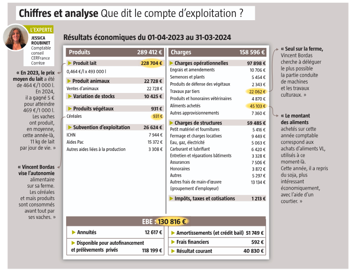

En Basse-Corrèze, à quelques kilomètres des portes du Sud, l’EARL des Quatre Vents a fait évoluer son système pour résister à la chaleur. Le plus autonome possible, Vincent Bordas valorise le pâturage au maximum, sans se défaire du maïs.

Vincent Bordas est la quatrième génération de la ferme. Son choix a été de garder et de développer la partie laitière. « J’aime les vaches ! » s’exclame-t-il, presque en s’excusant. Un choix peu banal pour cette exploitation sur les coteaux ensoleillés d’Allassac, dans cette zone, proche de Brive-la-Gaillarde, où les pommiers occupent le paysage.

Le réchauffement climatique, Vincent l’a anticipé très tôt, en 2020, avec un système de refroidissement de l’air, installé dans sa stabulation, à l’origine prévu pour les salariés d’une usine de biscuiterie (environ 14 000 €). « Ici, on est plus embêté par la chaleur que par le froid », observe-t-il. Le vent est aussi de la partie parfois comme l’évoque le nom même de l’EARL.

https://dai.ly/k72tvKczYG4ILwD5eiS

Vincent s’installe en 2003 avec son père Bernard, après un BTS productions animales passé à Rodez (Aveyron) et une spécialisation de technicien conseil en production laitière, « au cas où [son] installation n’aurait pas marché ». « Mon père avait un quota de 200 000 litres, avec des prim’holsteins. Aujourd’hui, nous sommes à 550 000 litres. Mais je produis réellement plutôt 500 000 litres. Je voulais m’installer mais à moindre coût (80 000 €).

J’ai aménagé une grande fosse de 700 m3 (30 000 €) et j’ai juste couvert les aires d’exercice, en fermant un peu le bâtiment (50 000 €). La salle de traite est quasi identique à celle de 1980. Elle est cependant passée de 2 x 3 à 2 x 5 places », raconte Vincent. Il l’entretient en allant chercher des pièces d’occasion dans le Tarn ou l’Aveyron.

Passionné de génétique

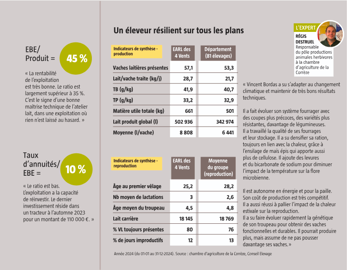

« Je suis passionné par la génétique. J’utilise le génotypage depuis dix ans, à l’origine en race prim’holstein noire. Curieux d’essayer plusieurs races, j’ai d’abord inséminé quelques vaches en red holstein pour avoir des rouges en deux générations issues de mon troupeau. J’ai seulement acheté une génisse montbéliarde il y a vingt ans et une génisse normande il y a dix ans de bonne valeur génétique que j’ai travaillée simplement en insémination artificielle en sélectionnant sur l’ISU. Je suis inscrit à l’Upra [Unité nationale de sélection et de promotion de la race] prim’holstein, j’adhère à Umotest et je viens de m’inscrire à l’OS race normande. Aujourd’hui, sur 57 vaches, j’ai douze prim’holsteins rouges, quatre normandes, dix montbéliardes et le reste en holsteins noires. » Son objectif est d’avoir une répartition homogène de chaque race dans cinq ans. Chacune a ses caractéristiques.

« Les prim’holsteins noires sont les premières à se mettre à l’ombre quand il fait chaud. Elles pâturent moins en pleine chaleur. La normande et la rouge restent plus longtemps à pâturer au soleil. Le problème de la montbéliarde, c’est son tempérament, un peu trop vif. Mais j’ai persévéré et elles sont plus calmes aujourd’hui. En vêlage 24 mois, j’atteins les 8 000, voire 9 000, litres en production au deuxième veau pour les holsteins et au troisième pour les autres races. La normande apporte vraiment de la matière grasse (TB). J’essaie de faire vieillir mon troupeau au maximum (31 % du troupeau est en quatrième lactation ou plus, 24 % en L1) », continue Vincent Bordas. Il observe particulièrement ses vaches. Selon lui, il s’agit avant tout de caractéristiques « de famille » plutôt que liées à une race. « J’ai abandonné certaines familles pour retrouver plus de rusticité. » Il souhaite « une petite vache avec une bonne mamelle et de bonnes pattes », car ses vaches marchent beaucoup. Elles pâturent le plus possible et sont dehors du 1er mars à Noël. « Pour moi, une vache doit manger de l’herbe. » En été, elles pâturent la nuit, à partir de 21 heures, et restent en bâtiment le jour.

Plus de prairies naturelles

« Mon parcellaire est morcelé. J’ai une vingtaine d’hectares de prairie à côté des bâtiments et une dizaine dans les pentes où je mets les vaches taries et les génisses. Les sols sont drainants et schisteux sur la colline. Je réalise du pâturage tournant sur un cycle de vingt-huit jours, avec des lots d’un jour. C’est plus technique que de rester uniquement sur une ration maïs-concentrés. J’adapte en fonction de la pousse de l’herbe et je réalise du sursemis. Le dactyle s’y développe bien. Le ray-grass tient un an. Et j’enrubanne 2 ha de trèfle violet. Globalement, ce sont de bonnes prairies », estime-t-il. Il leur réserve tout le lisier de sa fosse et ajoute 100 à 120 kg/ha d’ammonitrate pour leur démarrage. « Avec de l’herbe uniquement, mon système ne tiendrait pas. J’ai quand même besoin du maïs (18 ha). J’en donne toute l’année et je descends au minimum à 5 kg de MS au printemps. »

Vincent produit de l’ensilage de maïs (14 ha) et de maïs épi (4 ha), ce dernier stocké en boudin. « J’ai commencé le maïs épi, il y a deux ans et cela complète bien l’herbe », remarque Vincent. Il a clôturé 11 ha de façon permanente pour faire face aux sangliers. Le maïs est semé en interculture avec un mélange de radis et vesce. « Je travaille en non-labour depuis dix ans sur les terrains argileux de plaine. C’est assez technique mais je vois la différence s’agissant de matière organique et de préparation du lit de semence. Je revois des vers de terre alors qu’avant c’était devenu le désert. Au fond, semer du maïs, je sais faire, mais le plus important est bien de réussir son couvert », analyse-t-il. Le sorgho a aussi été testé sur 2 ha pour éviter les dégâts de sangliers mais Vincent n’adhère pas vraiment : « Il n’a pas la même valeur alimentaire que le maïs. » Sa ration hivernale se compose d’herbe à 50 % (ensilage), de maïs et de correcteurs. Du méteil est implanté sur 3-4 ha avec un mélange à base d’avoine et de vesce velue en semence fermière. « Ici, ce sont des terrains à luzerne, mais c’est trop gourmand en temps. Je n’ai pas choisi d’en implanter. »

Des vaches en bonne santé

Il cultive aussi de l’orge sur 3 ha. La paille sert aux génisses et le grain est intégré dans les rations. Il achète uniquement de la protéine (soja 48) et n’hésite pas à travailler avec des courtiers. « Cette année, je me suis couvert jusqu’à juillet 2026 (cellule de 30 tonnes). Il y avait près de 100 € d’écart entre l’aliment et le soja », déclare-t-il. Si le soja est trop cher, il réajuste sa ration avec de l’aliment VL. Il achète également de la farine de paille pour les logettes. La ferme reste donc très autonome. Les résultats économiques sont bons et la santé des vaches est à l’image de la gestion. Elles présentent peu de mammites. Vincent Bordas n’hésite pas à utiliser des huiles essentielles, mais a aussi recours aux antibiotiques si nécessaire.

« J’essaie de soigner le moins possible. J’estime que mes charges vétérinaires sont encore un peu trop élevées. Je sécurise aussi avec des bolus. J’ai eu quelques avortements à six mois et des non-délivrances ces derniers temps », observe-t-il. Il se souvient, à ses débuts, de fréquentes fièvres de lait, mais il n’en a plus. « Mon père avait indexé beaucoup les vaches sur la production et j’ai réorienté sur la partie fonctionnelle », souligne-t-il. De plus, il réalise une préparation au vêlage avec ensilage de maïs, foin, chlorure de magnésium, minéraux et « des prés paillassons » quinze jours avant le vêlage. « Cela devrait être au moins trois semaines », se reproche-t-il.

Embaucher un plein-temps

La limite de son système réside dans la charge de travail et la main-d’œuvre. « Je devrais prendre un salarié à temps plein », avoue-t-il. Même si son père vient l’aider encore, il reconnaît que son départ à la retraite a été un choc. « J’ai mis deux ans à m’en remettre, dit-il avec un sourire. Les week-ends, j’y suis tout le temps. Quand on est seul, on n’est pas grand-chose ! »

Vincent est également président d’une Cuma d’une dizaine d’adhérents. « Je suis cependant toujours parti en vacances : cinq jours à Noël et une semaine en été. » Il a un salarié deux jours par semaine. Aujourd’hui, il délègue de plus en plus les travaux liés aux cultures et à la conduite de machines (épandage, herse, travail du sol, fauche, préparation de semis, etc.), pour « n’être que dans les vaches ». Côté transmission, aucun de ses enfants, Mélusine (16 ans) et Thomas (18 ans), n’a envie de reprendre le flambeau. Thomas est d’ailleurs parti faire des études d’architecte à Bordeaux. « Mais l’exploitation reste transmissible. J’ai tout fait pour qu’elle le reste », conclut Vincent, qui a encore vingt ans au moins de travail devant lui.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard