Face à l’évolution des conditions climatiques, Paul et Laurent Tallotte ont choisi de diminuer la part de maïs dans la ration des laitières, au profit de l’ensilage d’herbe, tout en cherchant à maintenir le niveau de production d’un troupeau de bon potentiel génétique.

L’exploitation de Paul et Laurent Tallotte, en Meurthe-et-Moselle, repose sur 140 ha de terres hétérogènes froides, argileuses à argilo-calcaires.

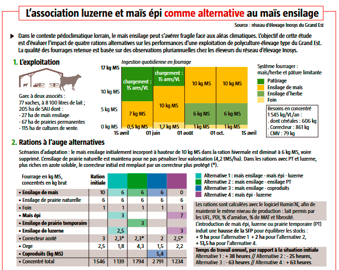

À partir d’un système fourrager classique basé sur la mise en culture de 30 ha de maïs et une ration vaches laitière intégrant 10 kg d’ensilage plante entière, les associés ont décidé d’intégrer dans l’assolement une part croissante de prairies temporaires semées sous couvert de méteil, pour sécuriser les stocks fourragers d’un troupeau de 70 vaches conduites en traite robotisée. Le déclic a eu lieu en 2015, à la suite d’un chantier d’ensilage de maïs réalisé mi-août avec un rendement de 4,5 t de MS/ha.

L’intérêt agronomique de la prairie temporaire

« Cette année-là, pour compenser le déficit fourrager, mes parents ont implanté pour la première fois du méteil à l’automne qui sera ensilé au printemps suivant pour faire du stock », explique Paul Tallotte, pas encore installé à l’époque. Cette situation ne sera bien sûr pas sans conséquences sur la production du troupeau. Pas question donc d’arrêter le maïs. D’autant plus que les campagnes 2021, 2023 ou 2024 montrent que le réchauffement peut aussi se traduire par une hausse des rendements lorsque les pluies sont au rendez-vous. « Le changement climatique, ce n’est pas que le coup de chaud de l’été. C’est aussi des hivers plus doux et surtout des années qui se suivent et ne se ressemblent pas. Je reste convaincu que le maïs reste une plante d’intérêt, peu coûteuse à implanter et qui permet de rentrer chaque année un fourrage énergétique. Nous avons préféré réduire la part de maïs d’une dizaine d’hectares et miser sur la diversification de l’assolement. »

L’adaptation du système fourrager tient ici compte de deux contraintes structurelles : un site de 55 ha, dont 10 de terres labourables, à une distance de 20 km qui permet difficilement d’envisager l’organisation de chantiers d’ensilage ; et un total de 70 ha de prairies naturelles (50 % de la SAU) à valoriser. La surface disponible à proximité de la ferme reste néanmoins insuffisante pour prévoir six mois de stock de maïs d’avance, en prévision d’une mauvaise récolte. Sur les terres labourables, l’idée est de maintenir l’équilibre suivant : un tiers de cultures de ventes + un tiers de prairies temporaires (PT) semées sous couvert de méteil + un tiers de maïs, soit une vingtaine d’hectares correspondant à un peu plus d’un mois de stock de report.

Des prairies semées sous couvert de méteil

« Sur le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, les céréales représentent une sécurité pour le revenu de l’exploitation. Selon les besoins et la conjoncture, une partie peut être conservée pour l’autoconsommation du troupeau en complément de l’achat de maïs grain. » Paul évoque aussi l’intérêt agronomique d’éviter la succession de cultures de maïs sur maïs et, grâce à l’introduction des prairies temporaires, de mettre en place des rotations plus longues de type PT-maïs-blé-orge. « Cela contribue à une meilleure maîtrise du salissement des parcelles et surtout à préserver la structure et la vie du sol pour favoriser le développement du système racinaire et donc des plantes plus résistantes, capables d’aller chercher l’humidité en profondeur. »

Concernant le maïs, le contexte pédo-climatique permet difficilement d’avancer la date de semis en raison du froid et de la portance des sols. En revanche, le choix se porte désormais sur des variétés un peu plus précoces (indice 280), dont la floraison intervient plus tôt en saison. Les prairies temporaires sont semées à l’automne, fin octobre, sous couvert de méteil. Initialement, le semis était réalisé en deux temps, avec un outil combiné semoir + herse rotative : d’abord le méteil, puis la prairie dans un sens opposé pour bien couvrir le sol. Depuis 2023, il est réalisé en un seul passage, à l’aide d’un semoir à double trémie de la Cuma : le méteil à 3-4 cm de profondeur, la prairie à 1 cm au maximum.

Des parcelles de fauche, semées pour quatre ans

Le méteil est semé à une dose de 150 kg/ha, selon un mélange désormais éprouvé comprenant 100 kg de triticale + 25 kg de pois fourrager + 25 kg de vesce commune. Les PT sont semées à raison de 30 kg/ha. Les éleveurs préparent eux-mêmes leur mélange à la ferme dans un godet malaxeur à béton. Des mélanges complexes, pour tenir compte de l’hétérogénéité des parcelles : RGA-luzerne-trèfles-dactyle, mais aussi des associations de légumineuses de type luzerne-trèfle squarrosum-trèfle violet, ou comprenant 30 % de RGA + 70 % de TB ou d’un mélange de trèfles (TB, trèfle squarrosum, violet…).

Le méteil est ensilé fin mai-début juin, au stade floraison des légumineuses, avec des rendements de l’ordre de 5 à 6 t de MS/ha. « À ce stade, la valeur alimentaire est limitée pour faire du lait. Mais le méteil contribue à la bonne implantation et à la propreté de la prairie, en même temps qu’à sécuriser les stocks. » Le semis sous-couvert autorise deux exploitations de la prairie dès la première année : une première après huit à neuf semaines de repousses et une seconde à l’automne.

Une ration 100 % à l’auge en juillet-août

La PT est implantée pour quatre ans et destinée à la fauche en première et deuxième exploitations. L’objectif consiste bien sûr à rechercher la qualité de coupes précoces, au stade montaison, le 10 avril en 2024. « À ce stade, on ne récolte pas plus de 2 t de MS/ha, mais il s’agit d’être prêt à sortir assez tôt afin de bénéficier d’une seconde. » La fauche à plat, avec un combiné de fauche de 9 mètres, facilite un séchage rapide de l’herbe, andainée dans la foulée et ensilée à j + 1. « Si la prairie comprend beaucoup de légumineuses, il faut prévoir au moins vingt-quatre heures de ressuyage, car l’herbe est plus difficile à sécher. » Paul n’hésite pas à faucher haut, à 7-8 cm, « la hauteur de ma main, mais j’ai la main large », plaisante-t-il. Cela favorise un redémarrage plus rapide de la prairie qui lui permet toujours de faire une deuxième coupe avant le coup de sec.

Le méteil est ensilé dans un silo sandwich, avec l’ensilage d’herbe. Une ensileuse haut débit et le travail en entraide permettent de réaliser les chantiers en une seule journée. Selon les années, jusqu’à 4 coupes sont réalisées, en profitant de la pousse d’herbe d’arrière-saison, comme en 2024. « Il n’y a pas de règle, il faut savoir s’adapter, insiste Paul. L’enrubannage permet alors de multiplier les petits chantiers, pour aller chercher l’herbe au bon stade, en tenant compte des différences de maturité liées à la parcelle ou à la composition de la prairie. À terme, l’idée est de créer plusieurs petits silos, afin de gérer plusieurs fronts d’attaque et d’être plus précis dans la préparation de la ration. »

En saison de pâturage, les laitières ont potentiellement accès, via une porte de tri, à 15 ha d’herbe. Mais la saturation du robot complexifie la gestion du pâturage. Elles vont donc d’abord tourner sur 5 ha d’herbe, puis sur 7 à 8 ha, avec toujours l’équivalent d’une demi-ration à l’auge, avant le trou de l’été et une alimentation 100 % conservée en juillet-août. Le reste de la surface est débrayé pour la fauche. Au total, une trentaine d’hectares sont fauchés en première coupe et plus de 40 ha en deuxième coupe.

En parallèle, les éleveurs ont aussi travaillé sur la réduction de l’âge au vêlage (de 34 à 29 mois). Le recours au génotypage et auxsemences sexées permet aussi de maîtriser le taux de renouvellement (25 %) et donc les besoins.

11 kg d’ensilage d’herbe, pour 33 kg de lait/vache

Cette évolution du système d’alimentation a d’abord conduit à souscrire une mesure agroenvironnementale (MAE) système herbager. Mais le montant de l’aide (15 000 € par an) s’est avéré insuffisant pour compenser la baisse de lait associée à une mesure prévoyant un plafond de 800 kg de concentré/vache/an. Elle n’a donc pas été renouvelée. L’objectif est de permettre l’expression du potentiel génétique du troupeau pour faire face aux annuités liées notamment à l’installation du robot de traite.

Cet hiver, avec une ration de base intégrant 11 kg de MS d’ensilage d’herbe (voir photo page 38), la production s’est stabilisée autour de 33 kg de lait/vache/jour. Installé officiellement le 1er mars 2024, après une année de salariat à la ferme, Paul n’a pas encore évalué le coût de production. Il s’est attaché à maintenir la marge sur coût alimentaire au-dessus de 10 €/vache/jour en filière non OGM. Au terme de sa première année d’exercice, une campagne favorable à la production d’herbe en volume, mais pas en qualité (silo sandwich à seulement 11 % de MAT), l’amélioration de la productivité laitière a d’ores et déjà permis un gain d’EBE de 66 000 € à 80 000 € par rapport à la conduite économe en MAE.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité