Pour s’installer sur l’exploitation de son mari, et se lancer dans la transformation laitière, Laure a repris un fonds de commerce existant. Non issue du milieu agricole, elle n’est pas partie de rien, avec une clientèle garantie, un outil qui fonctionne déjà, et aussi la possibilité de se former auprès des cédants, qui ont décidé de ne plus transformer leur lait. Le bémol cependant : il faut assurer tout de suite le même niveau de production.

Depuis toute petite, Laure, qui n’est pas d’origine agricole, désire devenir éleveuse et créer une ferme pédagogique. « Je voulais un endroit à moi, pas rester salariée toute ma vie », témoigne la jeune femme, même si son métier de responsable technique dans un négoce, exercé une dizaine d’années, ne lui déplaisait pas.

S’installer en couple, une opportunité pour un projet de vie.

Comme elle l’explique, elle a « eu la chance de tomber amoureuse d’un éleveur laitier ». Depuis 10 ans, Olivier élève 90 vaches sur 150 ha en Vendée. S’installer en couple, une opportunité pour un projet de vie selon Laure. « C’est plus simple », résume-t-elle avant de préciser : « Si ça n’avait pas été possible avec lui, je me serais quand même installée. » L’occasion également, pour la future éleveuse, de s’orienter vers la transformation laitière et la vente directe.

« Produire, transformer, vendre nos produits, donne encore plus de sens » à ce choix de profession, estime-t-elle, insistant sur la relation privilégiée avec les clients. En « discutant avec la chambre d’agriculture », une autre « opportunité » se présente : la reprise d’un fonds de commerce existant. « Des producteurs qui préféraient arrêter cet atelier tout en continuant la production laitière », détaille Laure.

« Pour les banques, c’est rassurant »

C’est l’élément déclencheur de l’installation de la jeune éleveuse, en juin 2021. « Cela permet de commencer avec quelque chose qui fonctionne déjà », poursuit-elle. Et avec une clientèle assurée. Pas d’étude de marché à mener : « avec l’acquisition du fonds de commerce, nous avons acheté notre place dans les magasins, les collectivités, etc. » La future installée a aussi pu se former auprès des cédants de l’activité. « Pour les partenaires de l’installation, et notamment les banques, c’est rassurant ! », met-elle en avant.

La principale contrainte, même si ça paraît plutôt avantageux de prime abord : il faut démarrer sur le même volume de fabrication, donc de charge de travail, que les anciens producteurs, pour répondre à la demande d’une clientèle déjà établie. « Il faut être vigilant et s’y préparer. Un vrai challenge en pleine installation où il y a tellement de choses à penser et à faire ! »

Se préparer, physiquement et mentalement.

« On peaufine généralement les aspects techniques et économiques, mais il faut aussi, et on le néglige souvent, se préparer soi, physiquement et mentalement, poursuit Laure. On sait que ça va être dur, mais peut-être pas autant que ça l’est en réalité. Nous étions crevés ! » Même si sa famille et ses amis l’ont beaucoup soutenue, elle juge que l’accompagnement à l’installation agricole devrait être renforcé sur ce point.

Adapter l’outil à ses objectifs, pas l’inverse !

Parce que « parler de ses difficultés est important, on tombe vite dans la solitude ». Harmonie, conseillère installation à la chambre d’agriculture des Pays de la Loire, considère, elle, que la sensibilisation sur ces sujets est plus systématique. « Ce n’est pas pour rien, que la première chose sur laquelle on insiste au PAI (point accueil installation), est le délai de 18 mois minimum à compter avant de s’installer », appuie-t-elle.

« Car il ne s’agit pas seulement d’effectuer toutes les étapes du parcours à l’installation (cf. en fin d’article), mais de se poser les bonnes questions. » Elle développe : « À la question « pourquoi vous voulez vous installer ? », nous n’attendons plus simplement la réponse : « parce que j’aime ce métier ». » Le biais est, en effet, d’adapter ses attentes et objectifs à l’outil de production à reprendre, alors qu’il faut faire l’inverse.

Aimer le métier ne suffit pas.

Soit en clair : « savoir combien d’argent et de temps se dégager pour construire le projet en conséquence et éviter de se tuer à la tâche. » Contrairement à avant, le temps de travail est estimé afin de pouvoir pallier d’éventuels écarts par rapport aux aspirations de départ, en baissant les exigences de rémunération, en embauchant… Le bien-être des futurs éleveurs est évoqué dès le premier rendez-vous.

Le défi du changement de marque

Laure confirme : « Le monde agricole ne vit plus en vase clos. Les agriculteurs ont de la famille et des amis en dehors et entendent bien en profiter. » Heureusement, elle est épaulée par sa belle-sœur Marie, salariée sur la structure en attendant de s’y installer. Et par l’ancienne employée de l’atelier de transformation qu’elle a conservée. « Trois temps pleins qu’il faut payer », fait-elle remarquer. Mieux vaut donc ne pas se louper économiquement, donc techniquement.

Autre défi, lié au rachat du fonds de commerce : le changement de marque, donc de nom, d’identité visuelle, de packaging… « Quelle satisfaction une fois le logo finalisé ! », se souvient Laure. La marque s’appelle désormais La laiterie de Flavie, pour apporter « une touche féminine ». « Nous sommes deux filles à arriver sur la ferme, et notre salarié est une femme également. »

Ainsi, c’est quand même notre bébé.

Flavie est aussi une anagramme du nom de la commune, Sainte-Flaive-des-Loups. « Ainsi, c’est quand même notre bébé, même si on n’a pas conduit le projet de A à Z », insiste la jeune productrice, qui regrette un peu de n’avoir pas démarché la clientèle. Ce qu’elle a pu faire en changeant de marque, car il a fallu communiquer pour qu’elle soit bien identifiée.

Et ne pas perdre de clients. Pour cette raison, elle a conservé les recettes de ses prédécesseurs, en faisant « évoluer quelques petites choses » au fur et à mesure. « Nous n’avons pas le même troupeau, nous ne produisons pas le même lait, des ajustements ont été nécessaires. » Parmi les évolutions, l’incorporation de fruits français et de nouveaux pots.

« Du bonheur le contact avec les clients ! »

Côté communication, les réseaux sociaux sont utilisés car ils facilitent l’identification des produits et des producteurs. « Les gens nous reconnaissent dans la rue et nous disent, par exemple, "Maintenant, on trouve vos yaourts dans tel magasin", ça fait plaisir. » Laure évoque, par ailleurs, l’impact positif du financement participatif, en plus du soutien financier non négligeable qu’il a apporté à la démarche (environ 6 000 € récoltés).

« Marie et Olivier n’étaient pas chauds au début. De par mon origine non agricole, j’étais peut-être plus habituée au crowdfunding. Demander de l’aide n’est pas dans l’habitude des agriculteurs. » Pour se faire connaître, les éleveurs font des animations en magasins. « Ils nous sollicitent souvent. Ce n’est pas toujours évident, car les gens qui font leurs courses n’ont pas forcément envie de s’arrêter pour goûter des yaourts. Parce que les rencontres et échanges sont sympas, j’essaie d’en faire quand même régulièrement. »

Les exploitants ont ouvert une boutique à la ferme au cours de l’été dernier. « Que du bonheur ! Les gens font la démarche de venir, ils sont convaincus par nos produits. » Et ils organisent des visites de la ferme. « Tout le monde pose plein de questions, des tout-petits comme des personnes près de la retraite. J’adore expliquer pourquoi les vaches ont un collier, le fromage blanc telle texture par rapport au yaourt. C’est là que je m’éclate le plus. Je retrouve le côté ferme pédagogique que j’envisageais au départ. »

L’objectif dès le départ : se rémunérer

Depuis cet automne, les producteurs commencent à « souffler un peu ». « Ça fait du bien, nous avons démarré tellement à fond. Il s’en est passé des choses en un an et demi ! J’ai l’impression que je suis installée depuis 10 ans ! » Concernant les développements futurs, ils aimeraient déjà proposer régulièrement de nouveaux produits, de même qu’ouvrir leur ferme au grand public. « Nous travaillons dans les 80 h par semaine, nous ne pouvons pas développer davantage l’activité. »

Faut se prélever au moins un Smic, pas le choix !

L’objectif, dès le départ, était en effet de se rémunérer, Laure comme Marie ayant investi dans une maison à titre personnel, avec un prêt à honorer. « Pas le choix, faut qu’on prélève au moins un Smic ! » Les évolutions à court terme visent plutôt la partie élevage. « Sur la transfo, on va se calmer un peu », plaisante Laure.

Le but est de réduire le temps de traite, 2 h actuellement en 2x6 postes à sortie lente pour 90 à 100 vaches. « C’est notre point faible. » Alors les producteurs projettent de s’équiper d’une installation plus performante ou d’un robot. Pourquoi pas ensuite réfléchir à l’autonomie alimentaire et énergétique. « Et se dégager un peu plus de temps pour nous ! », enchaîne Laure.

Pourquoi un délai de 18 mois avant de s’installer ?

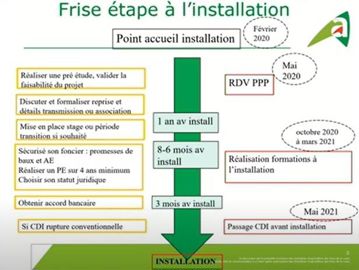

À gauche, les principales étapes de l’accompagnement et à droite, les dates clés de celui de Laure. Quelques précisions : le 3PPP est réalisé avec un conseiller de la chambre et un agriculteur pour avoir le regard terrain de quelqu’un exerçant le métier au quotidien. Une période de transition (un stage de parrainage par exemple) avant de s’installer est généralement conseillée pour « évaluer la compatibilité avec l’outil et le collectif de travail », détaille Harmonie.

« Le volet foncier est très important, ajoute-t-elle, pour obtenir les autorisations d’exploiter notamment. Il s’agit, entre autres, de rencontrer tous les propriétaires. » Elle recommande d’aller voir la banque bien en amont puisque son accord est requis trois mois avant l’installation. Par ailleurs, la formation est essentielle, qu’elle soit obligatoire pour bénéficier de la DJA ou non.

« Même si, en lycée agricole, on apprend plein de choses, sur différents systèmes, et réalise de nombreux stages », confirme Laure. Ayant continué en parallèle son emploi salarié, elle regrette de ne pas avoir pu renforcer autant que souhaité son expérience pratique. « Une fois installé, on a moins de temps pour se former », pointe-t-elle. Imposées ou non, ces formations sont « toujours enrichissantes ». Les participants ont « des visions et projets différents », ils peuvent « nous interpeller sur certains points auxquels on n’avait pas pensé ».

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité