Après avoir « déconverti » sa ferme de la bio en 2022, Benoît Cruet s’est finalement résolu à arrêter le lait. C’est l’aboutissement d’un parcours mouvementé de l’exploitation et d’une difficulté à calibrer correctement une conduite intensive à la production bio.

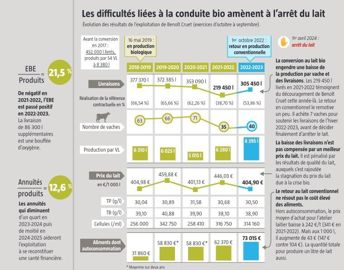

On parle de 100 à 150 éleveurs laitiers français qui se seraient « déconvertis » de la bio. Benoît Cruet est de ceux-là. Après quatre années en lait bio, il est revenu à la production conventionnelle le 1er octobre 2022 sans rencontrer de réticence de sa coopérative Eurial-Agrial. Il a franchi un pas supplémentaire le 31 mars 2024. Il a débranché le robot de traite. Il ne lui reste plus aujourd’hui que dix taries et 20 génisses laitières. Elles vont bientôt être vendues. « Mon retour au conventionnel s’est fait au pire moment : quand le prix des aliments flambait. Ma trésorerie déjà tendue a continué à se dégrader. Je me questionnais sur la poursuite de l’activité laitière. Après une dernière tentative en 2022-2023, j’ai jeté l’éponge », confie cet éleveur normand.

Attiré par les prix bio élevés

L’arrêt du lait résulte d’un processus lent sur deux décennies. « À la sortie de la crise laitière de 2016,j’espérais redonner du souffle à l’exploitation par des prix de vente du lait et des céréales biosupérieurs. La façon de travailler me plaisait aussi. Je supportais de moins en moins l’utilisation des pesticides. » C’était également l’occasion de tourner la page sur des années mouvementées. « Mon frère et moi avons rejoint notre père en 1992 dans un Gaec de 280 000 litres. Deux ans plus tard, à cause de problèmes de santé, mon frère a dû changer d’activité professionnelle. Mon second frère l’a remplacé en 1996 tandis que mon père prenait sa retraite. L’exploitation s’est agrandie à 550 000 litres de quotas », raconte-t-il.

Un bras blessé en 1997 qui lui a laissé des séquelles, la crise de 2009 suivie du départ de son frère associé en 2010 ont chamboulé son projet professionnel. « Même si je participais à l’astreinte quotidienne du troupeau laitier, mon frère en avait la responsabilité. J’avais celle des cultures et de l’entretien du matériel. C’est ce qui me plaisait. J’aime le travail qui a un début et une fin. C’est concret et valorisant », dit-il. Il rachète donc 70 000 € de parts sociales, reprend à son compte le remboursement des 190 000 € de mise aux normes et d’agrandissement de l’aire paillée réalisés en 2007 et investit dans un robot de traite en 2012. Des apprentis puis un salarié jusqu’en décembre 2021 lui sont d’une aide précieuse. « Le salarié a démissionné. Je ne pouvais plus le payer à hauteur de ce qu’il demandait. » À ces obstacles professionnels s’ajoute le cancer de son épouse Annick, dépisté en pleine crise du Covid. « Nous avons vécu des moments éprouvants. Le manque de soutien des consommateurs aux produits bio durant la crise sanitaire ont amplifié mes doutes. J’ai décroché. J’ai réduit mon troupeau de moitié en 2021-2022 », avoue-t-il. Malgré les difficultés rencontrées, il n’y a ni regrets ni amertume chez Benoît. Il a le courage de porter un regard lucide sur ces dix dernières années. « J’aime les animaux mais ma conduite technique n’était pas assez ajustée aux besoins du troupeau. J’ai fait face et ai réussi à maintenir la ferme familiale. C’est pour moi important. »

Robot, pâturage et lait bio n’ont pas fait bon ménage

Que ce soit en bio ou en conventionnel, les résultats de qualité pénalisent le paiement du lait. De 2015 à 2023, le TP est en moyenne sous les 32 g/l, le TB sous les 38 g/kg avec le contrôle laitier jusqu’en 2019 puis entre 38 et 41 g/l de TB sur les factures de lait.

Côté qualité sanitaire, le lait n’est pas souvent classé en super A sur les trois critères. « Mon système de production n’était pas calibré pour produire du lait bio, analyse plus globalement Benoît Cruet. Il aurait fallu un deuxième robot pour traire plus de vaches. Elles auraient compensé la baisse du niveau d’étable de 2 000 kg par vache dès la conversion en 2017. Mais l’investissement aurait été financièrement trop lourd et je n’aurais pas pu correctement respecter les recommandations de pâturage faites par les organismes certificateurs bio. » Seuls dix hectares sont directement accessibles de la stabulation. Au-delà, les vaches doivent traverser la route, ce qui, en traite robotisée, empêche leurs libres allers-retours entre la pâture et le bâtiment. À partir de juillet, Benoît les affourrageait en vert pour compenser le ralentissement de la pousse d’herbe.

L’autonomie alimentaire donne plus de travail

« C’est une charge de travail que je n’avais pas anticipée, tout comme celle liée à la production de concentrés pour encourager les laitières à fréquenter le robot et alimenter les génisses. » Les 20 ha de maïs sont battus en grains pour équilibrer, en hiver, les ensilages de luzerne et de ray-grass anglais + trèfles violet et blanc distribués, et au printemps et en été l’herbe pâturée. La récolte était transportée avec une partie des 90 ha d’orge + pois protéagineux destinés aux génisses, chez un voisin éleveur équipé d’un séchoir.

« C’était du travail au champ coûteux en carburant pour maintenir les cultures propres, encore plus depuis l’explosion du prix du gasoil. Et c’était beaucoup de manipulations sans pour autant distribuer aux animaux des rations équilibrées, car en bio, il faut faire avec ce que l’on a. » L’éleveur achetait seulement le correcteur azoté et la luzerne déshydratée pour les vaches en lactation. Ils complétaient ainsi le maïs grain broyé. « La ration hivernale calée sur cinq à six mois apportait de la régularité aux vaches. Elles reconstituaient leurs réserves. J’étais moins stressé durant cette période de l’année », dit-il.

Le principal objectif de Benoît aujourd’hui est d’apurer ses dettes fournisseurs. Elles s’élevaient à 140 000 € à la dernière clôture comptable, le 31 septembre 2023, dont 30 000 € exceptionnels qui seront aux deux tiers pris en charge par l’assurance.

L’aide à la conversion bio en partie remboursée

Il a déjà remboursé à Eurial les 7 750 € d’aide à la conversion pour les 590 jours de livraisons bio non réalisées sur les cinq ans d’engagement. En revanche, il doit s’acquitter de l’équivalent du capital animal prêté par Gestel, entreprise connue pour la location d’animaux à laquelle l’éleveur a loué, en 2015, vingt génisses amouillantes. La vente du robot de traite pour 35 000 €, celle à un adhérent d’Eurial des parts sociales relatives au chiffre d’affaires laitier (de l’ordre de 20 €/1 000 l) ou encore les 14 000 € d’annuités en moins en 2024 contribueront à retrouver une situation financière plus saine. « J’espère obtenir un prêt bancaire de trésorerie remboursable sur plusieurs années pour solder le reste des dettes. »

Jusque-là, la souscription d’un emprunt court terme « Pac » de 40 000 € à 50 000 € chaque année, la vente de deux tracteurs pour un total de 35 000 € et des fournisseurs patients ont permis de tenir. L’arrêt de la production laitière change radicalement l’assolement 2023-2024. Il compte 40 ha de prairies temporaires en moins. Les céréales d’hiver et de printemps occupent deux tiers des 139 ha. La vente d’herbe ou d’ensilage à un méthaniseur voisin valorisera une partie des 28 ha de prairies.

Atelier de génisses croisées

« C’était déjà le cas. Mes terres sont productives. Je n’ai jamais manqué de fourrages, grâce notamment à 12 ha de luzerne, que j’ai en partie retournés l’an passé. » Les 20 ha de maïs sont maintenus. Ils sont destinés au nouvel atelier de génisses de viande, lancé avec la Cooperl. Il est organisé en trois bandes de 60 croisées sevrées. La première est arrivée en février dans le bâtiment des génisses réaménagé. Elle sera transférée en juin vers les 800 m² d’aire paillée de l’ex-troupeau laitier pour en recevoir une nouvelle.

« Je fournis le maïs-ensilage et la paille. La coopérative bretonne fournit les animaux et les concentrés et assure un suivi technique mensuel. Les génisses seront enlevées à 18 mois d’âge pour une rémunération de mon travail et des fourrages apportés de 450 € chacune. » Il projette également de remplacer les bâtiments détériorés faute d’usage par un hangar doté de panneaux photovoltaïques. « Le constructeur le financera et percevra le produit de la vente l’électricité. J’hébergerai gratuitement mon matériel. » Sur ces nouvelles bases, l’éleveur espère achever sereinement sa carrière. Il n’oublie pas le soutien que lui ont apporté sa famille et des amis dans les moments difficiles.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard