Jean-Marc Brunhes, président du contrôle laitier du Cantal depuis dix ans, trait depuis l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, à presque 60 ans, il prend du recul sur son parcours. Il n’a jamais voulu travailler seul et a toujours trouvé des solutions pour construire une structure viable, avec une transmission possible à la clé.

Le 1er septembre 1988, Jean-Marc Brunhes, 60 ans bientôt, a repris la ferme de ses parents, après avoir été aide familial jusqu’à l’âge de 24 ans. Située à Nadal, dans le Cantal, la ferme est dans une petite vallée, qu’une route sépare en deux. «Je n’ai jamais voulu être seul sur la ferme et la vie m’a donné raison. J’ai choisi de travailler avec un groupement d’employeurs. Au début de mon installation, j’avais embauché un salarié à temps plein. Puis il est parti au bout de cinq-six ans », explique Jean-Marc. Il y a plus de seize ans, il avait déjà passé un hiver tout seul, avec une opération prévue durant cette période, avant de reprendre un salarié du groupement d’employeurs, Franck. Mais ce dernier s’est installé par la suite. Maryline, jeune femme de 19 ans, a alors pris le relais. Elle est restée douze ans à travailler avec lui jusqu’à ce qu’elle démissionne en raison de la naissance de ses enfants. Et de nouveau, durant l’hiver 2022-2023, Jean-Marc s’est retrouvé seul.

La force du groupement d’employeurs

Valentin Lecomte est arrivé le 1er mars 2023 et « le 2 mai a été le jour de l’accident ». Jean-Marc s’arrête de parler. Un silence. Il se souvient : «C’était un mardi. Je suis un miraculé. J’ai été enseveli en débouchant un drain vers 20 heures. Je n’étais pas seul pourtant, mais celui qui commandait la pelle, Antony, s’est absenté quelques minutes. J’ai été bousculé par la terre, par l’arrière et j’ai été enseveli. Lorsqu’il est revenu, il a compris tout de suite et m’a dégagé la tête avec ses mains le plus vite possible. J’avais perdu connaissance, mais je me souviens de tout le reste, surtout d’avoir dit au revoir à mes proches. » Il passera quinze jours à l’hôpital, dont six en réanimation. «Cela n’arrive pas qu’aux autres ! Ce genre de travail, je l’ai fait maintes et maintes fois et du jour au lendemain, c’est l’accident. Jamais je n’ai voulu rester seul, même si c’est compliqué de trouver la bonne personne », analyse-t-il. À son retour sur l’exploitation, il est obligé de porter un corset durant trois mois et il ne peut pas s’occuper de ses vaches. Il lui est interdit de conduire ou de monter sur un tracteur. « Mon salut, je le dois au robot de traite et à mon salarié, Valentin, qui n’avait que deux mois sur la ferme», explique Jean-Marc.

Un robot de traite salvateur

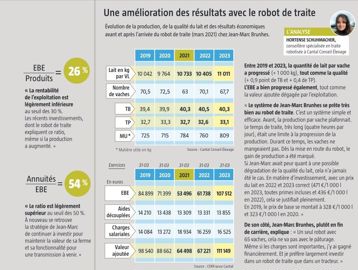

Deux ans avant, en mars 2021, le robot de traite était arrivé à la ferme, à la suite d’une réflexion liée notamment aux troubles musculosquelettiques et à des douleurs récurrentes dans les épaules. Il est venu remplacer la salle de traite 2 x 5 places avec Dac et décrochage automatique. Jean-Marc trait depuis de trop longues années pour que le corps n’en porte pas les traces. «De l’hôpital, je pouvais suivre les animaux et cela m’aidait à tenir, tout comme Valentin», continue-t-il. Jean-Marc ne cotisait plus au service de remplacement, seul Valentin pouvait donc l’aider pour gérer la ferme. Également en Cuma, tous les travaux de semis seront faits en prestation cette année-là, pour diminuer la charge de travail au maximum et faire tourner l’exploitation. Durant cette période, Jean-Marc « allait rassurer le salarié surtout par [sa] présence physique ». Il revient sur le pourquoi de l’achat de son robot de traite, si précieux aujourd’hui : «Je ne pouvais plus traire comme avant et je voulais vivre autre chose avant la retraite. La salle de traite était vieillissante car elle datait de mon installation. Maintenant, je finis à 18 heures au lieu de 20 h 30. J’arrive avant ma femme à la maison. J’aurais dû le faire plus tôt. L’accident m’a donné raison et, surtout, j’aurais pu passer plus de temps avec mes enfants.»

Un héritage familial qui a prospéré

Jean-Marc a deux fils qui travaillent à Aurillac, la préfecture. L’un est développeur en informatique, l’autre facteur. Aucun des deux ne souhaite reprendre la ferme pour le moment. « Si j’avais eu le robot avant, peut-être auraient-ils été plus intéressés », souligne-t-il avec regret.

À son installation, Jean-Marc trayait environ une quarantaine de vaches laitières (257 000 l de quota) sur une trentaine d’hectares. Ses deux parents travaillaient à la ferme et sont restés en appui durant plus d’une dizaine d’années après son installation en individuel, notamment son père. «Mon grand-père était meunier avec deux ou trois hectares. Mon père a acheté deux ou trois vaches, de race française frisonne pie noire (FFPN) et a construit l’étable entravée en 1963. L’atelier porcs est arrivé en 1968, géré par ma mère. On disait à l’époque qu’une portée de porcelets payait un bâtiment. En 1980, mon père a agrandi la ferme avec un autre bâtiment et 6 ha. C’était déjà pour mon installation, se souvient Jean-Marc. Il me disait que j’avais une carte à jouer ici. Il m’a toujours préparé le terrain. » Pour construire cette nouvelle stabulation, son père n’hésite pas à vendre le moulin familial, que Jean-Marc rachètera des années plus tard, pour « acheter aussi une tranquillité ».

Dans cette nouvelle stabulation, fini les pots trayeurs, le pipeline arrive. Avec le temps, Jean-Marc agrandit le foncier pour arriver à 53 ha, en reprenant aussi une partie de la ferme de son cousin (11 ha et bâtiments) à 4 km. Dans les années 2000, il allonge la stabulation et réalise les logettes. Dix ans après, il l’allonge encore et intègre un racleur hydraulique.

Avec l’arrivée du robot, il passe à des racleurs à câble, « moins dangereux pour les vaches». Son père n’imaginait pas les vaches en liberté dans le bâtiment. Jean-Marc n’a pas hésité à sauter le pas très rapidement. À ce moment-là, elles ont arrêté de sortir, malgré son idée de départ. « J’avais quand même prévu une porte de pâturage et je l’ai revendue. Finalement, je ne voulais pas aller chercher les vaches et surtout leur faire traverser la route, mine de rien assez passante. » Il livre son lait à Sodiaal, à travers la coopérative Volcalis (lait de consommation).

Un parcellaire restreint

Ici, la question du parcellaire est cruciale. En effet, le dénivelé est important et seulement une cinquantaine d’hectares sont disponibles pour l’alimentation des vaches. Seules les génisses et les taries pâturent en valorisant les parcelles en pente du 15 avril au 15 novembre. Avant l’arrivée du robot de traite, les vaches pâturaient la nuit, en été, et la journée, au printemps. Toute la production d’ensilage de maïs et d’herbe est autoconsommée. «Mon père produisait du maïs avec un indice de précocité de 170. Aujourd’hui, je travaille avec du maïs de 340 et je vois des gens faire du maïs à 1 100 m d’altitude, alors que nous, à 650 m, nous étions dans une altitude limite à l’époque pour cultiver cette plante», explique Jean-Marc Brunhes.

Il n’hésite pas à faire des dérobées dans les prairies les plus argileuses, à proximité de l’eau souvent. Ailleurs, le sol est plutôt schisteux. « Les dérobées me permettent d’assurer. Le mélange est composé de vesce (20 kg) et d’un mélange trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat et ray-grass anglais (20 kg). Je mélange avec le blé. Quoi qu’il arrive, si le blé ne prend pas, l’autre culture prendra le relais. Je suis sûr de réussir quelque chose», observe Jean-Marc.

Tout pour installer un jeune dans cinq ans

Côté fertilisation, ses sols présentent un fort taux de matière organique au point d’avoir choisi d’intégrer des biostimulants avec des algues marines. Il a repris le chaulage tous les deux ans car il avait perdu un point de pH, en l’arrêtant récemment, et surtout il a observé que la flore de ses parcelles se dégradait depuis que ses vaches ne sortaient plus.

«J’ai rajouté du phosphore et de l’azote en plus du lisier pour retrouver un équilibre. Avec l’arrivée du robot de traite, comme je garde mes vaches à l’intérieur, j’ai économisé presque la moitié de la quantité d’engrais chimique azoté.» Après toutes ces adaptations, aujourd’hui son projet est « d’installer un jeune ». « J’ai changé le télescopique. Je continue d’investir, d’améliorer la qualité du troupeau. Je n’ai pas baissé les bras. Je veux quelque chose de transmissible. Mais je reconnais que ne pas avoir de repreneur sera mon plus grand désespoir. J’ai monté une structure viable et vivable. Je lui laisserai tout. Je n’avais pas imaginé un Gaec, mais aujourd’hui je serais capable de le faire pour faciliter la transmission. Valentin, mon salarié, n’est pas prêt à reprendre. La gestion lui fait peur. Il n’est pas du tout papier et cela ne viendra pas. »

Dans cinq ans, l’heure de la retraite sonnera pour Jean-Marc, mais le montant de ses emprunts aura beaucoup diminué. Le robot de traite aura été absorbé en partie. Il est allé au bout de son idée.

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard