Ventilateurs, brumisateurs, asperseurs, complémentation minérale, humidification de la ration... Comment aider vos vaches laitières à supporter la canicule ? À lutter contre le stress thermique ? Le BTPL nous apprend que le rumen est un véritable radiateur interne qui atteint sa température maximale entre quatre et cinq heures après l’ingestion. Ainsi, une primipare haute productrice produit deux fois plus de chaleur qu’une vache tarie.

Chaque été, et partout en France, nous traversons une période plus ou moins longue de très fortes hausses du mercure. L’amélioration des performances laitières et la nécessité de produire du lait même en été s’arrangent mal avec ces périodes de canicule. Les vaches sont très mal armées pour lutter contre la chaleur, phénomène qui s’accentue avec la sélection de vaches productives. Un rumen qui fonctionne bien est en effet pour la vache un énorme radiateur interne. (Voir l’étude sur l’impact de la chaleur sur les baisses de production laitière selon les régions)

Pour éliminer les calories et la vapeur d’eau, la vache réagit en accélérant sa respiration : de 20 à 25 respirations par minute en période normale, cette fréquence augmente jusqu’à 50 par minute quand la température dépasse les 25 °C et peut même dépasser les 100 respirations par minute en cas de stress thermique. L’efficacité de cette méthode est conditionnée par la température ambiante (TA) et le taux d’humidité relative (HR) de l’air. Si ce taux d’humidité est élevé, la vache ne peut plus éliminer correctement l’humidité respiratoire.

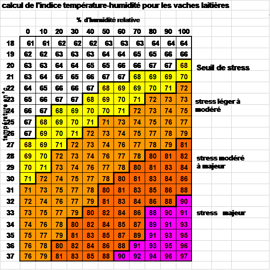

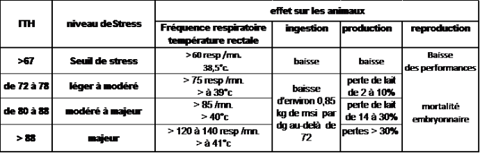

L’ITH pour établir les risques de stress thermique

Un paramètre permet de tenir compte de la combinaison de ces deux facteurs et d’évaluer le stress thermique des animaux : l’index température-humidité de l’air (Ith).

Ith = 0,8 Ta + HR (Ta - 14,4) + 46,4 (Ta = température de l’air en °C ; HR = humidité relative de l’air en %)

Valeurs d’Ith et niveau de stress chez la vache laitière :

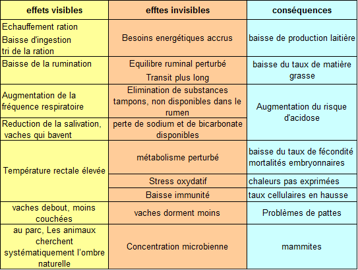

Comment la vache réagit-elle à l’excès de chaleur ?

La sensibilité individuelle d’une vache au stress thermique dépend de nombreux facteurs : race, stade de lactation, niveau de production, composition de la ration, logement.

Une jeune vache prim'holstein, haute productrice (> 9.000 litres) en début de lactation sera ainsi très sensible : sa propre production de chaleur est par exemple deux fois plus intense que celle d’une vache tarie.

Les conséquences d’un stress thermique sont multiples : avec des effets visibles immédiats, et d’autres beaucoup moins, mais qui auront des conséquences à plus long terme.

Comment limiter les effets d’un stress thermique ?

Les mesures de prévention portent à la fois sur :

- La modification de certaines pratiques d’élevage

- Des soins spécifiques en période de canicule

- L’amélioration de l’environnement des animaux.

Adapter l'alimentation aux conditions climatiques

La production maximale de chaleur émise par le rumen survient environ quatre à cinq heures après l’ingestion d’un repas.

- Servir les principaux repas en dehors des périodes de température extrême, soit très tôt le matin ou en soirée, et fractionner les repas en plusieurs distributions pour conserver la fraîcheur des aliments.

- Attention à la qualité des rations à base d’ensilage ! Exposé à la chaleur et au soleil, l’ensilage chauffe, se dégrade très vite et n’est rapidement plus consommé par les animaux. La distribution d’ensilage doit être faite à l’ombre et au frais. Le mieux est d’envisager deux distributions par 24 h pour assurer une bonne qualité de ration et éviter le gaspillage.

- S’assurer que l’auge est dans un endroit frais et ombragé. Equiper les abords de l’auge de ventilateurs ou de brumisateurs.

- L’utilisation de fourrages de qualité sera d’autant plus importante que leur appétence et leur digestibilité élevée permettront de maximiser la consommation d’énergie.

- Les refus doivent être retirés avant chaque distribution : les aliments non consommés continuent de chauffer et risquent de dégrader les aliments frais.

- Humidifier la ration plus qu’en hiver : 53 à 55 % de ms : on peut rajouter de 1 à 2 litres d’eau par vache. En ration complète, les animaux ont plus tendance à trier les aliments. La température élevée, l’exposition au soleil, ou les systèmes de ventilation dans le bâtiment accélèrent l’assèchement de la ration. Un mélange en apparence suffisamment humide au départ devient très sec en peu de temps.

- Limiter autant que possible les apports énergétiques sous forme d’amidon rapide en privilégiant des formes plus lentes comme dans le maïs et le sorgho ;

- Apporter de la cellulose digestible grâce à des pulpes de betteraves et/ou du son.

- Ajuster la composition des rations : Attention à limiter le niveau azoté des rations à 17 %, à limiter les protéines dégradables dans le rumen (< 60 % des protéines totales) et à équilibrer les rations. Un excès de production ammoniacale dans le rumen surcharge le foie pour sa transformation en urée.

- S’assurer que le foin est bien consommé, surveiller la finesse de hachage des aliments humides pour assurer une bonne rumination : la vache réduit surtout sa consommation de fibres dont la digestion dégage plus de chaleur, au profit des aliments concentrés, ce qui augmente les risques d’acidose, et de chutes de matière grasse. Les causes d’acidose sont nombreuses en été : changements fréquents de rations, paturage de qualité variable, ensilages qui chauffent…

Offrir de l’eau de bonne qualité, fraîche, à volonté

Par forte chaleur, une vache peut boire de 150 à 200 litres d’eau par jour. Pour un troupeau de 60 vaches, c’est 9 à 12 m3 d’eau qu’il faut fournir quotidiennement, principalement après la traite et dans la demi-heure suivant les repas. Attention donc :

- au débit des conduites vers les abreuvoirs (il faut un débit minimum de 10 à 12 litres par minute),

- à la taille, au nombre des abreuvoirs

- à leur disposition, (ombre et ventilation)

- à la qualité de l’eau et à la propreté des abreuvoirs.

- à la température de l’eau

Adapter la complémentation minérale

Le stress thermique accentue les pertes de sodium et de bicarbonate dans les urines. L’augmentation du taux de respiration et la tendance des vaches à baver diminuent la disponibilité des bicarbonates comme tampons naturels du rumen.

Pour compenser les pertes de sels plus importantes dans les urines, augmenter les apports en sel (de 80 à 120 g/vache/jour pour le total de la ration) et en potassium. Une solution simple consiste à mettre à disposition des animaux des blocs à lécher.

Distribuer du bicarbonate de sodium par vache : 250 à 300 g en situation à risque.

Distribuer des minéraux enrichis en vitamine E : outre son importance pour le système immunitaire, des études récentes indiquent que des doses élevées de cette vitamine pourraient contrer la baisse de la matière grasse.

Pâturage : de l’ombre et de la fraicheur

Créer et faciliter l’accès à des surfaces importantes d’ombre naturelle, sous les arbres. Réduire les déplacements entre la salle de traite et le pâturage.

Si les pâtures ne disposent pas de suffisamment d’ombre, mieux vaut garder les vaches dans le bâtiment le jour, et les sortir la nuit. Des expérimentations ont montré que les pertes de production dues au stress thermique peuvent être minimisées si l’on peut rafraîchir les vaches en dessous de 21 °C pour une période de 3 à 6 heures.

EquIper la stabulation

Dans le bâtiment il faut avant tout aider les vaches à dissiper la chaleur : de l’ombre, et de la ventilation. Pour assurer une bonne ventilation naturelle du bâtiment : faîtière ouverte, bardages amovibles, courants d’air en ouvrant des portes.

- Réduire le nombre de vaches pour éviter la surpopulation dans le bâtiment : il est possible par exemple de sortir au pâturage uniquement les vaches en fin de lactation.

- Éviter « l’entassement » dans la salle d’attente.

- Observer la préférence des vaches pour certaines logettes ou parties du bâtiment. Ceci peut indiquer les zones trop chaudes à améliorer.

Toiture

Limiter les translucides en toiture ou isoler la toiture dans les zones les plus chaudes. Les toitures isolantes, type Bartic de la marque Barsun, sont fait en bois et Pvc avec une structure alvéolaire double-peau. L’été, l’air circule entre les parois par effet cheminée et l’on constate un différentiel de température d’une dizaine de degrés entre les deux faces de la toiture. Ce système évite la condensation de l’eau et le ruissèlement le long du toit. Ces plaques isolantes s’avèrent aussi efficaces sous des panneaux solaires.

Installer une ventilation mecanique

Prévoir des ventilateurs, des asperseurs ou des systèmes de brumisation d’eau combinés à des ventilateurs : en s’évaporant, l’eau améliore la dissipation de la chaleur.

Une première étape, pour limiter les coûts, est d’installer un ventilateur ou un brumisateur qui rafraichit l’aire d’attente : les animaux seront plus calmes à la traite et cela peut limiter la présence des mouches.

Selon la configuration du bâtiment, deux types de matériels sont possibles :

Ventilateurs verticaux (faible volume, vitesse élevée) : Ils doivent être suffisamment nombreux pour créer un flux d’air au-dessus des animaux : un ventilateur pour 10 vaches ou 13 m² de surface de stabulation, incluant aires d’exercice, d’alimentation et de couchage et puissants pour assurer un flux d’air de 0,5 m³/s. Ils doivent être inclinés à 30° par rapport à la verticale.

Brasseurs d’air à pales horizontales (grand volume, vitesse faible) : entre 6 et 10 m de diamètre, ils tournent beaucoup moins vite qu’un ventilateur mais assurent un bon brassage de l’air ambiant, et une meilleure répartition dans le bâtiment.

Attention à la brumisation

Une fine brumisation (1.25 l/mn/m2) périodique (toutes les 5 à 15 mn pendant 30 secondes) selon la température, apporte une sensation immédiate de fraîcheur. Néanmoins la brumisation apporte de l’humidité dans l’air du bâtiment.

Si les brumisateurs sont utiles dans l’aire d’attente de la salle de traite ou du robot, mieux vaut éviter d’ajouter de l’humidité dans les zones de couchage. Plus l’humidité de l’air est élevée, plus la vache aura du mal à réguler sa chaleur par respiration. Attention également à la vidange et à l’entretien des buses pendant l’hiver, surtout si l’eau est calcaire. La brumisation peut sinon se transformer en aspersion d’un bouillon de bactéries sur les vaches. Il existe des systèmes de brumisation à disques, sans buses avec moins de risque de colmatage.

Préférer l’aspersion :

Dans les pays chauds comme en Israël ou en Italie, une nouvelle méthode de refroidissement séduit les éleveurs : des asperseurs placés au-dessus des cornadis qui arrosent le dos des vaches pendant quelques secondes toutes les 2 à 5 minutes. L’aspersion d’eau en direct, associée à la ventilation de l’aire reste l’une des méthodes les plus efficaces pour refroidir les animaux.

Une solution d’appoint par journées de très forte chaleur, peut tout simplement être d’installer une douche, avec par exemple un tuyau percé, une pomme d’arrosage de jardin ou de douche. Si possible, mieux vaut l’installer dans une aire extérieure et faire attention à la consommation d’eau. Pour cela, il est possible de la faire couler l’eau à petit débit, seulement aux heures les plus chaudes de l’après-midi.

Reproduction : laisser passer la canicule

Les fortes chaleurs perturbent le métabolisme hormonal, entraînant une moins bonne fertilité et des risques plus élevés de mortalité embryonnaire. Mieux vaut donc reporter l’insémination avec des semences sexées, ou les groupages de chaleurs à une autre période plus favorable.

Ne pas oublier les vaches taries !

Les vaches taries souffrent aussi pendant les fortes chaleurs. Elles vont non seulement présenter des signes de stress thermique immédiats, mais les effets de ce stress peuvent se faire sentir aussi durant la lactation suivante.

Une étude réalisée en 2009 à l’université de Floride a montré que :

- La durée de la gestation et, par conséquent, la période de tarissement étaient plus courtes pour les vaches taries souffrant de la chaleur, et le poids des veaux à la naissance plus faible.

- Le stress thermique durant le tarissement affecte le développement des cellules sécrétoires dans le pis, ce qui réduit le potentiel de rendement en lait.

De plus, le stress thermique augmente la fréquence des avortements, contribue à une diminution du poids des veaux à la naissance, et à une baisse de leur vitalité.

Il provoque également une diminution de la teneur en IgG du colostrum : la qualité du colostrum est donc à surveiller pendant les périodes de stress thermique.

Deux mesures simples sont prioritaires pour les vaches taries :

- offrir de l'eau fraîche à volonté et la rendre facilement accessible.

- veiller à ce que les vaches taries aient accès à des coins ombragés et bien ventilés.

- L'essentiel à savoir pour protéger son troupeau des coups de chaud

- Réduire le stress thermique en vache laitière

- Des vaches sélectionnées sur leur résilience au stress thermique demain

- Moins de stress thermique en ouvrant sa stabulation : les 7 conseils

- Ils ont réaménagé leur stabulation pour que les vaches aient moins chaud

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs