EN CHOISISSANT DE LIMITER LA SURFACE, DE NE PAS TOUT COUVRIR ET DE TRAVAILLER EN AUTOCONSTRUCTION, LES ASSOCIÉS DU GAEC DE REBUSSON ONT RÉDUIT LEUR FACTURE D'UN TIERS.

LORSQUE DAMIEN GAIGNARD A REJOINT SES PARENTS

Jeannick et Joël sur l'exploitation familiale, la nécessité d'investir dans un nouveau bâtiment s'est rapidement imposée. Il a repris une exploitation voisine en 2005 mais aucun des deux sites ne pouvait accueillir l'ensemble du troupeau. De plus, la mise aux normes était à réaliser. L'agrandissement était envisageable d'un côté, mais il n'existait pas de surface accessible à proximité. Sur l'autre site, le parcellaire était intéressant mais les bâtiments ne pouvaient pas être adaptés. Le temps de mûrir le projet, les éleveurs ont conservé deux troupeaux séparés, une situation peu pratique qui ne pouvait pas s'éterniser.

Les éleveurs ont tout d'abord tranché pour le site repris par Damien. Proche des pâtures, il offre un espace suffisant avec des accès corrects et la possibilité de conserver la nursery et les silos. Mais ce terrain présente aussi des inconvénients.

Enserré entre deux buttes, il est en pente de 6 %. La construction d'un nouveau bloc de traite est également apparue nécessaire. Les travaux de rénovation indispensables auraient été onéreux et se posait le problème de l'accès des animaux entre l'ancienne salle de traite et le futur bâtiment du fait des différences de niveaux.

« UN SITE EXIGU »

Dans un premier temps, les éleveurs ont pensé à une construction classique : deux rangées de logettes et une table d'alimentation avec un cornadis pour une longueur de 80 m. Ils voulaient un système de lisier qu'ils jugeaient moins coûteux en temps comme en équipement. Et puis, ils produisent peu de paille et les génisses comme les vaches allaitantes sont déjà en système fumier.

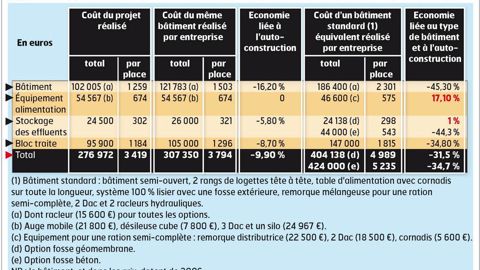

Avec ce premier projet, les travaux de terrassement promettaient d'être énormes et donc onéreux du fait des pentes et de l'emprise au sol liée à ce type de structure. Et puis, le bâtiment occupait tout l'espace disponible et empêchait donc toute extension future. De plus, sur un site encaissé et donc peu ventilé, les éleveurs craignaient des problèmes d'ambiance en fermant le bâtiment. « Mon père a quitté le Gaec en 2010 et ma mère va partir d'ici à un mois. Elle sera remplacée par Patricia, ma compagne. Il nous faut donc financer en même temps la reprise et le bâtiment. Il était donc impératif de limiter le coût du projet », précise Damien. Les éleveurs sont donc partis de leur budget (environ 250 000 €) pour élaborer leur projet, avec l'objectif de ne pas le dépasser.

Ce premier projet a donc semblé irréaliste, notamment sur le plan financier. Fin 2004, alors qu'ils commençaient leur réflexion, le technicien bâtiment de la fromagerie Bel, Dominique Guérault, a appris que l'Institut de l'élevage travaillait sur les bâtiments économes et recherchait des projets à mettre en place. Jean-Luc Ménard (Institut de l'élevage) a rejoint les éleveurs, Dominique Guérault et Michel Piquet, le contrôleur laitier autour de la table. Cette réflexion a fait ressortir les grandes idées qui ont permis de faire entrer le bâtiment dans l'espace disponible en préservant les possibilités d'évolution et en restant à un coût raisonnable.

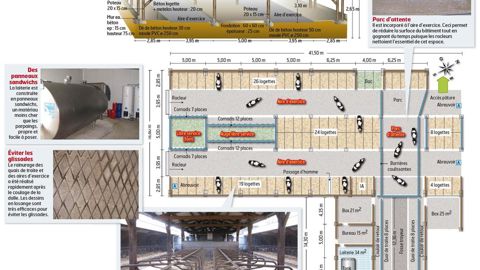

Première option pour gagner de la place : une auge en libreservice avec un cornadis mobile (Easyfood). Elle offre 2 x 12 places pour une surface de 50 m2. Avec l'espace libre-service pour le foin, l'alimentation occupe 75 m2, soit quatre fois moins que l'espace initialement prévu. Le surcoût de l'auge mobile est compensé par les économies sur la construction (voir tableau). Et les éleveurs sont également gagnants en terme de temps de travail.

Deuxième option pour réduire les coûts : ne pas couvrir totalement les couloirs d'exercice.

L'exploitation reprise par Damien avait déjà des niches à vaches et des aires d'exercice découvertes, un système qui leur convenait très bien. Le nouveau projet a tablé sur quatre rangées de logettes couvertes par les toits en monopente pour les deux rangées extérieures et en bipente pour les rangées centrales (voir plan). Entre ces structures, les deux couloirs d'exercice sont partiellement découverts.

Cette conception permet des économies très importantes. Sur la charpente d'abord, puisque les surfaces sont réduites. Pour la couverture, les éleveurs ont opté pour des bacs en acier, moins coûteux et plus légers que le fibro. Inutile aussi de prévoir des translucides.

Certes, ce matériau n'empêche pas une certaine condensation. Mais dans un espace largement ouvert, cela ne pose pas de problème. Avec une hauteur faible, les surfaces en bardage diminuent elles aussi. Il en est de même pour les coûts de maçonnerie, l'épaisseur des murs étant réduite à 15 cm. « Dès que la largeur d'un bâtiment dépasse 15 m, la maçonnerie doit être renforcée et bien évidemment, les coûts augmentent avec la largeur des murs », précise Dominique Guérault.

« DES ÉCONOMIES ÉTUDIÉES SUR TOUS LES POSTES »

Troisième option pour gagner de la place : le parc d'attente est incorporé à la stabulation grâce à un jeu de barrières. Cette conception limite le travail puisque les racleurs passent sur une grande partie du parc d'attente.

D'autres choix ont permis de réduire les coûts sur différents postes. Les éleveurs ont opté pour une fosse géomembrane pour le lisier (1 000 m3). C'est presque deux fois moins cher que le béton et cela fonctionne tout aussi bien. La laiterie est construite en panneaux sandwichs, également nettement moins chers que les parpaings et faciles à monter soi-même.

En outre, l'aspect extérieur de ce produit est plus propre. Et en cas d'agrandissement, ces panneaux peuvent être récupérés et remontés plus loin.

Un mur en béton a néanmoins été construit de façon à pouvoir fixer divers équipements (évier…) trop lourds pour un panneau sandwich.

Par ailleurs, les quais et la fosse de traite sont en béton rainuré, beaucoup moins cher que les résines ou carrelages, mais tout aussi fonctionnels.

« DÉBUTER AU PRINTEMPS POUR ÊTRE DISPONIBLE »

Une autre source d'économie vient de l'autoconstruction. Les éleveurs se sont chargés en grande partie des travaux de démolition. Ils ont travaillé avec une Cuma maçonnerie (Cuma des Coëvrons) qui apporte le matériel, les matériaux et le savoir-faire, à condition que l'éleveur fournisse la main-d'oeuvre. Ils ont aussi installé les logettes, posé le bardage et monté les panneaux sandwichs de la laiterie. Enfin, ils ont participé au terrassement pour la fosse à lisier, une tâche lourde compte tenu du dénivelé du terrain. « On s'est arrangé pour que les travaux débutent au printemps. On savait que l'on aurait plus de temps disponible avec les vaches dehors. » Le chantier a été bouclé en six mois.

Au total, la surface de l'ensemble ne dépasse pas 1 000 m2, bloc de traite compris, soit une aire de vie (couchage et exercice) de 8,60 m2/ vache. Les éleveurs disposent aujourd'hui de 81 logettes, dont la charpente a été conçue spécialement pour ce projet (Ets Gibon). Damien ne voulait pas de niches à vaches en bois, un système qu'il juge coûteux. Il a préféré une structure légère en bois et des logettes tubulaires avec des matelas sur lesquels les éleveurs dispersent de la paille broyée. S'y rajoutent deux box d'isolement placés à la sortie de la salle de traite, quatre stalles pour l'insémination, trois Dac dont deux ont été récupérés dans l'ancienne installation, et un bureau.

Le système de production n'a pas évolué. Les vaches ont accès à 15 ha de prairie. Elles sortent du début du printemps à la fin de l'automne, mais seulement pendant la journée.

La ration comprend de l'ensilage toute l'année et du foin à volonté. Deux panneaux de sept places de cornadis ont été installés à cette fin dans le prolongement de l'auge mobile. En hiver, Damien leur donne dix cubes de maïs et deux d'ensilage d'herbe pour cinq à six jours. Cela lui prend moins d'une heure. Le paillage et le nettoyage des logettes ne nécessitent que 10 à 15 min/j.

Un andain de paille broyée est constitué à la pailleuse devant les logettes tous les quinze jours. Les vaches sont regroupées d'un côté ou de l'autre.

La salle de traite est 2 x 8 en épi classique avec décrochage automatique et double couloir de retour. La traite se fait à deux personnes en deux heures le matin et un peu moins le soir.

Les soins des veaux et l'entretien des logettes sont effectués en même temps. Le temps d'astreinte se limite à 13 h 24 par vache et par an.

Au final, cinq ans après la mise en service, les éleveurs sont satisfaits de leur bâtiment. Pour un coût et une charge de travail maîtrisés, ils disposent d'une installation fonctionnelle. Les vaches se sont bien adaptées et les notations attestent d'un bon niveau de propreté. La qualité du lait est bonne, y compris pour les butyriques et les cellules. Le niveau de production dépasse 9 000 kg/vache. Les animaux circulent très bien dans ce bâtiment compact. Ils se répartissent correctement et il y en a toujours quelques-uns qui mangent. Le bâtiment est clair et bien aéré. Les couloirs d'exercice sont nettoyés quatre à cinq fois par jour par deux racleurs hydrauliques. Ils restent propres, même en période de forte pluviométrie. « Avec des aires découvertes, le lisier est un peu dilué, mais il est aussi plus facile à pomper », précisent les éleveurs.

Les eaux blanches et vertes sont dirigées vers un BTS (bassin tampon de sédimentation) et épandues sur les prairies à l'aide de tuyaux perforés. Ce système, déjà présent sur l'exploitation, a été conservé.

PASCALE LE CANN

Avec des buttes de chaque côté et des dénivelés, le site encaissé ne pouvait pas accueillir une grande structure.

La fosse de 1 000 m3 est en géomembrane, deux fois moins cher que le béton. Sa mise en place a imposé de gros travaux de terrassement, compte tenu du dénivelé.

Les silos, situés en bout de bâtiment, existaient déjà auparavant. Le seul équipement nécessaire à la distribution de l'alimentation est la désileuse-cube (7 800 €).

Une salle de traite fonctionnelle. En épi 2 x 8, la salle de traite comprend deux couloirs de retour. Pour des raisons économiques, les sols sont en béton rainuré.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

Le bale grazing à l’essai

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs