Depuis 1995, la Ferme France a perdu 54 % de ses exploitations laitières. Un déclin qui touche surtout les troupeaux en deçà de 480 000 litres livrés.

Pendant que les visiteurs investissaient par centaines de milliers les travées du Salon de l'agriculture, dans une salle de conférence sous le même toit, FranceAgriMer dressait le bilan de l'érosion progressive du nombre d'exploitations laitières devant cinq personnes... En 1995, elles étaient 149 277. En 2013, on ne compte plus que 68 224 livreurs et 2 344 vendeurs directs (> 20 % de leur référence en vente directe). Pour rappel, en 1984, lors de la mise en place des quotas, ce chiffre était de 427 400. « Le plus fort mouvement de restructuration concerne les départements du Sud-Ouest, souligne Myriam Ennifar, chargée d'étude à FranceAgriMer. Les exploitations se sont concentrées dans les départements du "croissant laitier", où le recul est moins marqué, même s'il reste compris entre - 20 % et - 45 %. »

Ainsi, l'Ille-et-Vilaine est le premier département laitier avec 4 349 exploitations, suivi de la Manche (3 970) et des Côtes-d'Armor (3 485). En revanche, les exploitations détenant les volumes de production les plus élevés se situent dans les départements comptant un nombre d'exploitations limité. En pole position, le Val-d'Oise avec 766 218 litres.

Forte progression des exploitations à plus de 500 000 litres

Globalement, entre 1995 et 2013, la référence est passée de 150 454 à 366 888 litres livrés en moyenne. Désormais, les éleveurs livrant plus de 500 000 litres sont majoritaires : ils pèsent 23 % des effectifs et 43 % de la référence nationale. Plus précisément, la classe d'exploitation dite « virage » se situe à 480 000 litres : au-delà, les effectifs progressent, en deçà, ils sont en recul. Dans ce contexte, 79 % des exploitations individuelles ont disparu, remplacées en plaine par les Gaec et les EARL.

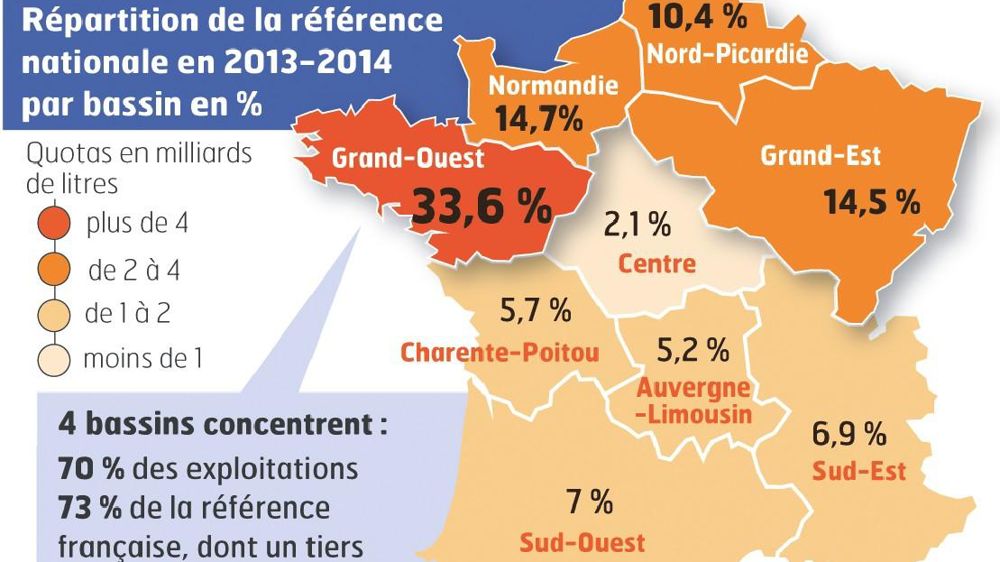

Mais à l'heure de la fin des quotas, l'enquête FranceAgriMer apporte des éléments d'éclairage sur la stratégie des éleveurs dans un environnement plus volatil. En effet, la sous-réalisation structurelle française depuis 2003 est à nuancer selon le contexte. Ainsi, la conjoncture favorable de 2011-2012 a permis de réduire le niveau de sous-réalisation (- 3,6 %), « lors de cette campagne, le Grand-Ouest est le seul bassin à avoir produit sa référence. Cela témoigne de sa réactivité aux signaux du marché ». Presque deux exploitations sur trois y étaient alors en dépassement.

Les dépasseurs dans l'Ouest

À l'opposé, dans le Sud-Ouest, 90 % des éleveurs sont restés en sous-réalisation. En 2013-2014, après deux années plus défavorables, la sous-réalisation s'élève à - 7,4 %. Si elle s'est limitée à 1,8 % dans le Grand-Ouest, à 4,8 % en Normandie et à 5,6 % en Nord-Picardie, elle oscillait entre 10 et 20 % dans la moitié sud du pays. « Malgré une marge réduite, 34 % des éleveurs représentant 44 % du quota national sont restés "dépasseurs". » Avec respectivement 49 % et 36 %, les bassins Grand-Ouest et Normandie ont un taux de dépasseurs supérieur à la moyenne. « Ce sont principalement les exploitations de grande taille, freinées par les quotas, qui sont en dépassement, creusant encore l'écart de volumes livrés avec les éleveurs en sous-réalisation », conclut la chargée d'étude. Cela n'empêchera pas la programmation du salon 2016 autour des savoir-faire de l'agriculture familiale.

JÉRÔME PEZON

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs