Dans le Nord, Guillaume et Marlène Alavoine ont fait le choix d’un modèle d’élevage bio 100 % herbager, autonome et économe, pensé pour préserver la qualité de vie de la famille.

L’installation hors cadre familial de Guillaume et Marlène Alavoine, au cœur de la région bocagère de l’Avesnois, est d’abord le choix d’un mode de production, associé à une race locale, la rouge flamande. C’est aussi la conséquence heureuse d’un coup de pouce du destin. En 2013, alors salarié au service de remplacement, Guillaume est sollicité pour intervenir à la place d’un collègue malade chez des éleveurs qui, proche de la retraite, songe à transmettre leur outil de travail, avec la volonté de préserver le système en place : une exploitation de 42 ha, certifiée bio depuis un an, dotée d’un parcellaire regroupé et un cheptel en phase d’être « flamandisé ».

Âgés à l’époque de 20 ans et 21 ans, ils ne laisseront pas filer cette opportunité. « J’ai eu un véritable coup de cœur, se souvient Guillaume. Le premier soir, dès que je suis rentré à la maison nous en avons parlé avec Marlène. L’exploitation correspondait pleinement à notre projet de vie. Un an et demi plus tard, je m’installais. » Enfant du pays et fils d’éleveurs de ce secteur de l’Avesnois, Guillaume a acquis très jeune la volonté de s’installer dans un système d’élevage pâturant. Après son BPREA (brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole), trois années d’expérience au service de remplacement le confortent dans cette idée. Marlène n’est pas fille d’éleveurs, mais elle a également grandi dans cet environnement et a développé très tôt un véritable attrait pour l’élevage qui l’amènera à suivre un cursus agricole (bac pro, puis certificat de spécialisation lait) avant de devenir conseillère au contrôle laitier du Nord.

Après un an et demi en tant que salarié sur l’exploitation des cédants, Guillaume s’installe officiellement en juillet 2014. Seul dans un premier temps. « Dans un contexte incertain, le fait que Marlène conserve un emploi extérieur était plus rassurant financièrement pour nous, mais aussi vis-à-vis des banques. » Le coût de la reprise s’élève à 361 000 €. Un montant qui comprend l’achat du cheptel, du matériel, des bâtiments et de 2,5 ha de foncier. Guillaume bénéficie de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) et de prêt JA pour l’intégralité de la reprise. Parallèlement, le couple empruntera à titre privé pour le rachat de la maison d’habitation des cédants sur site, « un atout déterminant en faveur de ce projet ».

Contribuer à la préservation d’une race locale

Dans la continuité du système en place, Guillaume maintient un assolement 100 % herbager dans un contexte pédoclimatique favorable : les sols argilo-calcaires froids induisent un démarrage en végétation un peu tardif, mais la pluviométrie estivale et un maillage de haies et de bois permettent de prolonger au maximum la saison de pâturage. « En raison de printemps froids et secs survenus plusieurs années, nous avons évacué l’idée de vêlages groupés en sortie d’hiver. Les mises-bas sont étalées pour profiter d’une herbe de qualité en fin d’été et à l’automne avec un prix du lait supérieur. » À l’herbe, sur 42 ha de prairies naturelles, le troupeau est conduit sur le principe du pâturage tournant. D’abord sur des paddocks de trois jours, puis de 24 heures, après une formation au pâturage tournant dynamique. À l’étable, la ration hivernale se compose d’enrubannage et de foin. Seules les vaches en préparation vêlage et celles en début de lactation sont complémentées avec un concentré du commerce.

Côté troupeau, dès son installation, Guillaume va accentuer la flamandisation. Cet attrait pour la préservation de la race rouge flamande lui vient de ses parents : considérant son intérêt dès le plus jeune âge pour les animaux, ils lui offrent une petite génisse flamande qui, sous sa responsabilité, fera souche dans le cheptel familial. Ainsi, une fois installé, il insémine les dernières holsteins avec des doses de blanc bleue tandis que les croisées holsteins x rouges flamandes sont mises à la reproduction par monte naturelle via l’achat d’un taureau flamand de testage ; les meilleures vaches sont inséminées avec des doses « élite » dans le cadre de plan d’accouplement élaboré avec l’OS.

Parallèlement, 20 % du troupeau est conduit en race pie rouge des plaines, ce qui permet d’obtenir des performances laitières proches de 7 000 kg de lait/vache, avec une consommation déjà très économe de 650 kg de concentré/vache/an. Dans ce système, au moins 7 ha d’herbe sur pied sont achetés chaque année pour compléter le bilan fourrager.

Une ration 100 % pâturée du 15 avril au 15 octobre

En octobre 2022, l’installation de Marlène va s’accompagner d’une conduite herbagère bio plus « radicale ». Son projet ne prévoit en effet ni la hausse de production ni la création d’atelier, mais l’achat de 23 ha de prairies permanentes à proximité immédiate de la ferme. Un agrandissement qui permet de sécuriser les stocks, et aussi de passer à une alimentation sans concentrés.

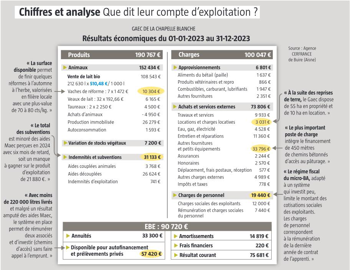

« Avec des livraisons calées autour de 220 000 litres de lait, notre objectif n’est pas de produire davantage, mais de travailler en autonomie en misant sur le pâturage pour aller chercher du revenu par la maîtrise des charges et aussi dégager du temps libre pour notre famille », explique le couple, devenu parent de deux garçons (5 et 6 ans). Dans cette logique, la création du Gaec s’accompagne du passage au régime fiscal du micro-BA. Ainsi, avec quatre ou cinq vaches supplémentaires, l’agrandissement assure l’autonomie alimentaire sur la base d’un chargement de 1 UGB/ha (45 vaches + 10 génisses de 1 à 2 ans + 10 génisses de moins de 1 an). Pendant trois mois d’hivernage, les vaches ont désormais une ration enrubannage-foin, sans concentrés ni minéraux. La mise à l’herbe débute mi-février par une phase de déprimage des 55 ha d’herbe accessibles, qui s’achève autour du 15 avril. 25 ha sont alors débrayés pour la fauche enrubannée par une ETA. Au printemps, les vaches ont donc accès à une trentaine d’hectares découpés en paddock de 1 ha ; puis, à partir de mi-juin, des parcelles de fauche sont réintroduites dans le cycle de pâturage, soit 45 ha d’herbe pour une alimentation exclusivement pâturée jusqu’à mi-octobre. Ce mode de rationnement, avec 80 % de rouges flamandes et 20 % de pies rouges, autorise une moyenne de 5 540 kg de lait/vache, à 40,1 de TB, 31,4 de TP et 152 000 leucocytes.

L’autonomie comme boussole

« Depuis l’arrêt des concentrés, nous n’avons plus de problèmes de cétose. La rusticité de la flamande lui permet de se maintenir en état en hiver avec une ration enrubannage + foin, pour une mise à la reproduction dès 55 jours après la mise-bas. La pie rouge est plus fragile à cette période, mais compense par une plus grande précocité. Dans ce système, la sélection en race flamande est axée sur le lait et l’index cellule, tout en étant vigilant sur la qualité de la mamelle qui reste un point faible de la race. L’objectif est de maintenir une moyenne de 5 500 litres/vache avec une race capable de bien valoriser l’herbe. »

La surface en herbe disponible permet aussi de finir quelques réformes à l’herbe à l’automne, valorisées dans des filières bouchères locales avec une plus-value de 70 à 80 c/kg. L’autonomie fourragère permet aussi de faire l’impasse sur les concentrés pour les génisses de renouvellement : elles sont désormais élevées par paire sous une vache nourrice, pour un sevrage à 7 ou 8 mois.

Ce modèle extensif a permis de contractualiser en 2023 une mesure agro-environnementale et climatique (Maec) herbagère de niveau 3 ouvrant le droit à une prime de 14 680 €, ainsi qu’une Maec protection des races menacées avec une aide de 200 €/vache. Il offre aussi aux éleveurs la possibilité de prendre quinze jours de congé/an en ayant recours au service de remplacement. En routine, ils estiment leur temps de travail à 30 heures/semaine (40 heures en hiver et 20 en été). Notons que la recherche d’autonomie a également conduit à investir dans 51 m² de panneaux photovoltaïques, soit une production de 10 000 kWh/an qui couvre 50 % de la consommation de la ferme, et dans un forage qui assure ses besoins en eau. « Au-delà de la satisfaction de voir nos vaches en pâture, la conduite à l’herbe est aussi plus agréable, moins gourmande en investissement et permet le remplacement plus facilement. Nous avons ainsi trouvé un équilibre entre le temps de travail et le revenu. »

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Un prix du lait à 560 €/1000 kg en 2035 d’après les projections de Bruxelles

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs