Chez Julien Bochaton, en zone de montagne sous AOP abondance, l’adaptation aux évolutions du climat passe par une conduite à la fois autonome et économe, permise par une gestion du pâturage optimisée.

L’adaptation à l’évolution du climat est un enjeu désormais identifié en montagne sur la zone d’appellation abondance de Haute-Savoie. Les conditions de pousse de l’herbe estivales plus difficiles perturbent tout un écosystème qui vit autour du pastoralisme : les exploitations d’élevage, comme les artisans fromagers. En 2018 et 2022, le Syndicat interprofessionnel du fromage abondance (Sifa) a ainsi dû demander une modification temporaire de son cahier des charges auprès de l’Inao, afin d’apporter de la souplesse aux éleveurs confrontés à un déficit fourrager.

Installé en 2013 sur la ferme familiale, Julien Bochaton mesure concrètement les effets de ce dérèglement. « Alors que la mise à l’herbe débutait traditionnellement en avril-mai, elle peut aujourd’hui intervenir dès la fin mars. Il est également possible de prolonger le pâturage d’automne jusqu’au mois de novembre. Mais ce que nous gagnons en arrière-saison, nous le perdons l’été, avec des arrêts de pousse d’herbe, comme en 2022 et 2023, où il a fallu repasser partiellement en ration hivernale fin juillet-début août. »

Pâturage tournant et stocks d’été de sécurité

Son exploitation est située sur le plateau du Gavot, à 850 mètres d’altitude. Toutes les parcelles sont mécanisables et la SAU est composée à 100 % de prairies permanentes. Seul à la tête d’un troupeau de 40 vaches en étable entravée, Julien n’envisage pas de développer l’implantation de cultures fourragères annuelles ou autres dérobées. Son objectif est de conserver un système fourrager simple, tout en respectant bien sûr le cahier des charges de l’AOP : 150 jours de pâturage, un plafond de 1 800 kg de concentré/vache et une alimentation sans fourrages fermentés.

Dans ce contexte, deux leviers d’adaptation aux évolutions du climat ont été privilégiés : d’une part, raisonner l’été comme l’hiver avec des stocks de foin de sécurité et, d’autre part, optimiser la valorisation de l’herbe à travers la mise en place du pâturage tournant. Une pratique pour laquelle Julien a pu bénéficier, à partir de 2020, de formations et d’un accompagnement technique avec la chambre d’agriculture, dans le cadre d’un programme d’agriculture régénératrice financé par Danone, afin de préserver l’environnement sur le territoire de l’eau minérale d’Evian.

Adapter la rotation à un parcellaire morcelé

Avec 40 vaches et une vingtaine d’élèves (vêlages à 3 ans), le chargement est de l’ordre de 1 UGB/ha. Une première mesure a consisté à placer les génisses de plus de 1 an en pension en estive, libérant ainsi de la surface de fauche. Concernant la gestion du pâturage, Julien avait l’habitude d’une conduite au fil avant, sans mesures d’herbe ni calendrier de pâturage. La mise en place du pâturage tournant à partir de 2022 devait prendre en compte une contrainte structurelle majeure d’une exploitation située dans cette commune : un parcellaire très morcelé, dans un contexte de forte pression foncière. En effet, sur les 55 ha d’herbe de l’exploitation, 25 ha sont potentiellement accessibles, mais divisés en 29 parcelles, parfois séparées de routes. « Cette situation ne permettait pas d’envisager un pâturage tournant dynamique strict, sur des paddocks de 24 heures, souligne Stéphanie Lachavanne, conseillère fourrages à la chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc. Chez Julien, il a fallu s’adapter à l’éclatement du parcellaire en prévoyant une rotation sur des parcelles de un à quatre jours de présence, avec un paddock de jour et un paddock de nuit à proximité de l’étable pour simplifier le travail. »

Sur des sols de type limono-argileux sensibles au piétinement, la mise à l’herbe débute fin mars dès que la portance le permet.

40 ha d’herbe fauchés en première coupe

Elle se fait d’abord sur 16 ha les plus proches, divisés en 19 parcelles, soit 40 ares/vaches sur lesquelles les laitières vont tourner au cours d’un premier cycle d’environ trente-cinq jours. « Lors de cette phase de déprimage, l’objectif est de faire pâturer ras pour favoriser le tallage, c’est-à-dire des hauteurs d’herbe de 3 à 4 cm en sortie de pâture », souligne Julien. L’éleveur s’est en effet approprié l’herbomètre, mais aussi le logiciel Happy Grass, un outil web connecté à une application mobile, conçu pour saisir et valoriser toutes les données concernant la gestion des pâtures (calendrier de pâturage, mesures d’herbe, interventions agronomiques…). « Après le premier tour, l’objectif est une entrée dans la pâture à 10-12 cm de hauteur d’herbe et une sortie autour de 6 cm.

À travers ces mesures, j’ai parfois été surpris par les volumes d’herbe disponibles qui, visuellement, ne semblaient pas si importants. Ces outils permettent d’avoir un regard plus objectif sur les volumes d’herbe mis à disposition des animaux et d’organiser la rotation de façon à aller chercher l’herbe au bon moment et à limiter les gaspillages. » Ainsi, au printemps, au moment de l’explosion de la pousse de l’herbe, 5 ha sont débrayés pour la fauche, soit une surface de près de 40 ha fanée en première coupe (5 ha sont par ailleurs dédiés aux taries et aux petites génisses). Aux mois de mai et juin, les laitières ont accès à une dizaine d’hectares d’herbe – 27 ares/vache – pour une alimentation 100 % pâturée, complétée par un concentré de production de type VL 16. Le temps de présence par parcelle va donc dépendre de la surface de ces dernières. Pour couvrir les besoins journaliers de 40 vaches, le repère est de 0,60 ha/jour.

Autonomie fourragère sur la base de 1 UGB/ha

En été, Julien réintègre des parcelles de fauche dans le cycle de pâturage. Il n’hésite pas à amener ses animaux à plus d’1 km pour augmenter la surface pâturée à 25 ha : l’intérêt est bien sûr économique, si l’on considère un coût de l’herbe pâturée compris entre 50 et 80 €/t, comparativement à 170 € pour le foin ou 100 à 120 € pour l’affouragement en vert. Dans tous les cas, les dimensions de l’étable entravée n’autorisent pas d’envisager un affouragement en vert à l’auge. C’est pourquoi la qualité des aplombs, avec le lait/vache, est un critère de sélection privilégié. Julien vient aussi d’investir avec trois autres éleveurs dans une cage de parage, en vue d’assurer un entretien des pieds régulier, en complément du parage annuel systématique au moment du tarissement.

Au cœur de l’été, malgré une surface de 60 à 70 ares/vache, le troupeau est complémenté à l’auge avec du foin. « Rien n’est figé, il faut savoir s’adapter chaque année, c’est toute la difficulté d’une conduite à l’herbe, rappelle l’éleveur. En 2022, il a fallu complémenter dès le mois de juin. Cette année, après un mois d’avril très chaud, il a fallu rentrer le troupeau quelques jours, en raison de chutes de neige. Heureusement, les transitions alimentaires sont plus faciles en système tout herbe. Le dérèglement du climat perturbe surtout les habitudes d’éleveur. » Grâce à une conduite optimisée des prairies, Julien est parvenu à préserver l’autonomie fourragère du troupeau, y compris dans le contexte de sécheresse estivale de 2022. Précisons que les parcelles pâturées reçoivent un apport de digestat en sortie d’hiver, celles de fauche ont également un apport après la première coupe, pour une production de plus de 6 t de MS/ha. En effet, depuis 2017, Julien fait partie d’un groupe de 40 éleveurs réunis autour d’un projet de méthanisation collective impulsé et soutenu par Danone. Il récupère les déjections de la ferme passées par le méthaniseur sous forme de digestat.

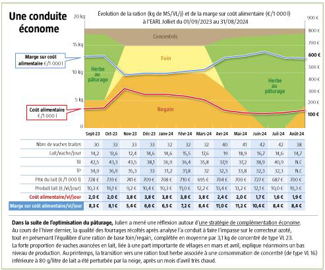

Parallèlement à l’optimisation du pâturage, Julien a adopté une stratégie très économe en concentré pendant la phase hivernale, pour un troupeau où les vêlages se concentrent entre octobre et mars (aucun vêlage d’été). La ration hivernale, calée entre 17 et 20 litres de lait/vache, comprend 2/3 de foin + 1/3 de regain et une moyenne de 3 kg de VL 36 (voir l’infographie ci-dessus).

Vers un premier test d’implantation de prairies multi-espèces

L’éleveur dispose d’une cellule de stockage du foin en vrac dédiée aux premières coupes, complété par des bottes. Mais sans système de ventilation, ni de récupération d’aire en toiture, cet équipement largement amorti représente davantage un séchage d’appoint après plusieurs jours de ressuyage au sol. Il ne permet pas de rentrer une herbe jeune et verte à des périodes où l’hygrométrie reste élevée. « Je réfléchis à investir dans un dispositif de séchage installé sur la cellule existante, pour aller chercher un fourrage de qualité optimum plus tôt ou plus tard en saison. Avec Stéphanie Lachavanne, nous allons également tester cet automne l’implantation de prairies multi-espèces sous couvert de méteil après deux passages de déchaumeur, pour rénover les prairies dégradées. Je n’avais encore jamais semé, il faut apprendre pour s’adapter. »

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

De l’orge aplatie dans l’enrubannage : « je fais des plats préparés pour mes vaches »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité