Toutes les terres de la SCEA de Lioux sont couvertes en hiver par des Cive ou des couverts restitués au sol. Grâce aux légumineuses, cette intensification de la production de biomasse est économe en intrants.

Diversifier les revenus dans un contexte d’incertitude sur les prix des produits agricoles : tel est l’objectif de Laurent Lambert quand il décide d’investir dans une unité de méthanisation. « Toute contrainte doit être transformée en atout : c’est ma stratégie, il faut s’adapter, affirme le chef d’entreprise. Avec la méthanisation, le fonctionnement de l’exploitation a évolué vers un système plus économe et résilient. »

Mis en service en 2020, le méthaniseur avale chaque année 8 600 tonnes d’un gisement composé de 2 400 t de fumier issu d’aire paillée, 3 500 m3 d’eaux vertes et blanches, 2 800 t de Cive et 300 t d’issues de céréales de la coopérative voisine. Aucune culture principale n’est introduite dans le méthaniseur, et la production des Cive occupe 90 à 100 ha. « Nous avons d’abord implanté du seigle seul, puis nous avons ajouté la féverole pour réduire les besoins en azote du mélange, indique Laurent Lambert. Les Cive ne reçoivent ni traitement ni irrigation, seulement un apport de digestat. Avec la féverole, les besoins en azote sont passés de 140 à 80 unités par hectare. Depuis deux ans, nous utilisons aussi une autre technique : le semis de seigle dans la luzerne, permettant lui aussi de limiter l’apport à 80 unités issues du digestat. Ces évolutions de méthodes sont issues des travaux réalisés dans le cadre du projet Pampa. »

Une Cive dans la luzerne bio du voisin

L’agriculteur explique que la luzerne entre en repos végétatif fin septembre. Au cours de l’hiver, elle subit donc un risque de salissement en raison de sa moindre concurrence. Après avoir testé le semis de seigle dans la luzerne avec succès, Laurent Lambert propose à son voisin céréalier bio d’en faire autant chez lui. « Il utilise la luzerne dans sa rotation car sa problématique en bio est le nettoyage des parcelles, ainsi que l’apport d’azote, rappelle l’éleveur. En hiver, il était contraint d’utiliser un vibroculteur pour éviter le salissement de sa luzerne. Or le seigle est très efficace pour cela. »

Cette année, Laurent a récolté 40 ha de seigle en Cive semé dans la luzerne de son voisin bio. Celui-ci récupère en échange des unités d’azote en digestat, remplaçant les fientes de volailles achetées auparavant. « Ce partenariat est intéressant pour lui, et aussi pour nous, car cela limite l’intensification de notre système, justifie Laurent Lambert. Nous pouvons ainsi restituer davantage de couverts à nos sols. »

Captage d’eau potable

Sur l’exploitation, 100 % de ses surfaces sont couvertes en hiver, ce qui représente 230 ha de couverts végétaux et Cive avant maïs et tournesol. Entre 40 et 50 ha sont en Cive de seigle et féverole (pour un total de 90 à 100 ha nécessaires au méthaniseur dont 40 ha de seigle dans la luzerne du voisin et 10 ha dans la luzerne de l’exploitation), tandis que les 180 à 190 ha restants sont en couverts végétaux restitués au sol. Ces derniers se composent de féverole et phacélie, semés en septembre pour être détruits en février. « Je fais partie du GIEE Sol et eau du Poitou avec 25 autres exploitations, ajoute Laurent Lambert. Il y a des périmètres de captage d’eau potable sur les 5 000 ha que nous représentons, c’est pourquoi nous avons décidé de couvrir l’intégralité de nos sols en hiver. Avec cette action à grande échelle, l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau tout en maintenant la rentabilité économique de nos exploitations. »

La généralisation des couverts a également permis de simplifier le travail du sol : le labour a été abandonné, remplacé par l’action racinaire des couverts sur la structure des sols. La consommation de carburant a diminué. Des Cive d’été (moha + sorgho multicoupe) sont aussi implantées fin juin derrière de l’orge ou ou du pois sur 20 à 30 ha. Elles sont récoltées si le rendement est supérieur à 4 t de MS/ha, ou alors retournent au sol. Elles présentent dans tous les cas un intérêt dans l’adaptation au changement climatique d’après l’éleveur.

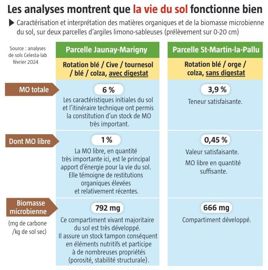

Au sein du GIEE, trois unités de méthanisation sont en service. Pour vérifier que l’usage de Cive et de digestat n’entraîne pas d’appauvrissement des sols, des suivis sont réalisés sur l’évolution de la matière organique, entre des parcelles en système méthanisation ou non. « Nous avons effectué des analyses en 2024 : elles montrent que la vie du sol fonctionne bien, avec de bons taux de matière organique », souligne Laurent Lambert.

L’éleveur voit deux inconvénients à la culture des Cive : le premier est la charge de travail supplémentaire liée à la récolte sur une période déjà chargée. L’objectif d’une récolte au plus tard au 1er mai permet d’éviter tout impact négatif sur la culture suivante. Le second est le risque de piétin échaudage avec l’ajout d’une céréale (seigle) dans la rotation, qui nécessite d’allonger celle-ci.

20 000 € de frais de séchage en moins

Pour le reste, Laurent Lambert en est convaincu : « Il devrait y avoir un méthaniseur derrière chaque élevage ! » La consommation d’azote liquide de l’exploitation est passée de neuf à six citernes de 30 tonnes. Le digestat est stocké en fosse couverte, épandu par pendillards, les pertes d’azote par volatilisation ont été réduites en même temps que les émissions de méthane.

La valorisation de la chaleur génère 20 000 € d’économie de séchage du maïs par an. La culture de la luzerne a été développée : le foin est séché en vrac pour l’autoconsommation, et en bottes pour développer la vente à des éleveurs voisins. Des prestations de séchage sur de petits lots (sarrasin, millet) sont également réalisées pour la coopérative voisine. « Dans la ration des vaches, nous sommes passés d’un à trois kilos de foin de luzerne, déclare Laurent Lambert. Nous économisons ainsi 700 grammes de tourteau de colza par vache et par jour, soit trente tonnes par an. »

- Méthanisation : ses bénéfices agronomiques et agroécologiques en question

- « Nous maîtrisons mieux le cycle de l’azote »

- L’impact des digestats sur les sols à l’étude

- Des Cive respectueuses de la durabilité des systèmes

- « Vers un système plus économe et résilient »

- Assurer une fertilisation efficace et économe avec les digestats

« Je suis passé de 180 à 140 vaches laitières pour faire face au changement climatique »

La production de viande bovine va diminuer en 2026… mais moins vite

À qui revient l’entretien des haies sur les parcelles louées ?

Chez Étienne, l’atelier d’engraissement de génisses tourne au quart de sa capacité

Prix du lait 2025 : une hausse record à 502 €

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard