À LA FERME EXPÉRIMENTALE DE L'INRA DE LUSIGNAN, LA NOUVELLE ÉTABLE FAIT LA CHASSE AUX GASPILLAGES. OBJECTIF : RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS EN EAU POTABLE, ÉLECTRICITÉ ET CARBURANT.

LA FERME EXPÉRIMENTALE INRA DE LUSIGNAN (VIENNE) S'ATTAQUE À UN DOUBLE ENJEU MAJEUR : L'EAU ET L'ÉNERGIE. La station est en première ligne pour tester des pratiques adaptées aux conséquences du réchauffement climatique (voir dossier dans L'Éleveur laitier n° 189 de mars 2011). « Dans une trentaine d'années, le nord de la Loire sera soumis aux mêmes conditions climatiques que le Poitou-Charentes aujourd'hui, souligne Jean-Claude Émile, directeur de l'Unité expérimentale fourrages et environnement de l'Inra-Lusignan. Cela devrait se traduire en particulier par des déficits hydriques estivaux chroniques. » L'accès à l'eau sera fondamental. Il l'est déjà en Poitou-Charentes. Les céréaliers et les éleveurs sont confrontés à des restrictions de leur droit à l'irrigation. Peut-être devront-ils payer à l'avenir pour leurs prélèvements. La station expérimentale s'associe également à l'effort de recherche pour réduire la consommation énergétique de l'agriculture. En France, 10 % des émissions agricoles de gaz à effet de serre proviennent de ses rejets en dioxyde de carbone. En production laitière sont visés les engins, consommateurs de carburant, et les bâtiments, dépensiers en énergie électrique (raclage et activité traite).

85 % D'ÉCONOMIE SUR L'EAU POTABLE

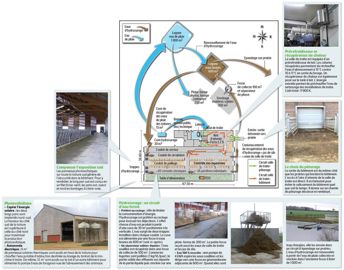

La flambée actuelle du prix du pétrole rappelle la nécessité d'entamer un processus de réduction de la consommation de fuel. La nouvelle stabulation de 77 logettes, mise en service au mois de juin 2010, intègre les deux préoccupations « eau » et « énergie ». « Une vache consomme jusqu'à 50 m3 d'eau par an, avance Jean-Claude Émile. Les deux tiers satisfont l'abreuvement de l'animal. L'autre tiers est utilisé pour le nettoyage des équipements. » La station de Lusignan ne vise pas à réduire ce niveau mais à minimiser la part d'eau du réseau d'adduction. Objectif : un maximum de 15 % dans la consommation totale. L'eau potable d'adduction en représentait 100 % dans l'ancienne stabulation. L'innovation a consisté en la mise en place de deux réseaux d'eau parallèles.

• Eau souterraine pompée

Un forage à 80 m pour un débit de 2 m3/h, réalisé au début des travaux de construction, assure les besoins en abreuvement des vaches en stabulation et au pâturage. « Il a reçu une autorisation préfectorale seulement pour l'abreuvement du troupeau. L'eau est filtrée et désinfectée », précise le chercheur. La pompe à eau du forage fonctionne de façon autonome grâce à 12 m2 de panneaux photovoltaïques posés sur un bâtiment adjacent (25 000 €). L'eau de forage est réchauffée à l'aide des calories du lait récupérées par le prérefroidisseur (voir plan). Ces deux installations contribuent à l'autonomie énergétique de la ferme.

• Eau de pluie récupérée

Le deuxième réseau d'eau repose sur la récupération des eaux de pluie à partir des gouttières. Elle est stockée dans une cuve enterrée de 15 m3.

« Cette eau est dirigée vers un circuit de moyenne pression pour le nettoyage des quais et de la fosse de la salle de traite, de l'aire d'attente, des couloirs de contention et du sol de la laiterie. L'eau de pluie nettoie également les sanitaires. Ces usages ne nécessitent pas d'eau potable », détaille Jean-Claude Émile. Le surplus est envoyé vers un bassin déjà existant de 1 000 m3 pour son stockage et son recyclage en vue de l'hydrocurage des couloirs de la stabulation laitière (voir ci-après). Selon les estimations de l'Inra, l'eau de pluie devrait satisfaire environ 15 % des besoins en eau du bâtiment. Au bout du compte, l'eau potable d'adduction est dédiée uniquement au lavage des équipements de traite (tank, machine à traire, griffes) et peut servir de roue de secours en cas de défaillance de l'un ou l'autre des deux réseaux. « Notre première évaluation après dix mois de fonctionnement indique que l'objectif des 85 % d'eau potable est atteint. » En revanche, la ferme n'a pas encore calculé le retour sur investissement.

« Les efforts sur l'eau ne doivent pas se résumer aux seuls bâtiments, ajoute Jean-Claude Émile. Les principales dépenses en eau de la ferme expérimentale pour son troupeau laitier concernent celle nécessaire à l'irrigation des cultures fourragères. Nous estimons qu'il faut 1,5 m3 par vache et par jour d'alimentation, sans les élèves. Cela revient à 550 m3 par vache et par an, soit une consommation en eau dix fois supérieure à celle réalisée en stabulation. » Afin de moins recourir à l'irrigation, l'Inra de Lusignan travaille depuis quatre ans à des régimes fourragers économes en eau

ÉLECTRICITÉ ET FIOUL : TROIS ACTIONS POUR LES RÉDUIRE

Selon une étude de l'Ademe, ramenées à la vache, les consommations d'énergie (électricité et fioul) en stabulation laitière s'élèvent à près de 900 kWh par an. L'alimentation et le tank à lait sont les deux principales dépenses (respectivement 31 % et 23 %). Les paillages-raclages sont responsables à 19 %, le chauffe-eau à 10 %. « Nous voulons agir sur ces quatre postes ».

•Hydrocurage L'action la plus frappante concerne le nettoyage des couloirs de circulation et d'alimentation. L'hydrocurage a été choisi en lieu et place du raclage, consommateur d'électricité. « L'économie en énergie attendue sur le poste paillage-raclage est de 50 %. » Le système est aussi conçu pour limiter les quantités d'eau et le stockage des eaux brunes. Les deux vagues d'eau qui raclent les déjections sont envoyées par une canalisation spécifique dans une fosse de 100 m3. Montant de l'investissement : 95 000 €. « La canalisation est enterrée pour croiser l'accès des vaches sans le salir. » Les eaux souillées sont recyclées pour des hydrocurages successifs (voir plan).

•Circuit de distribution L'objectif est d'abaisser la consommation en carburant consécutive à la distribution de la ration. Trois leviers sont actionnés. L'implantation des sept silos à 20 m du bâtiment restreint les déplacements. La distribution est assurée par un seul tracteur, équipé d'un godet désileur. Enfin, l'utilisation prolongée du pâturage (jusqu'à huit mois certaines années) minore les quantités de fourrages distribués dans l'année. L'accès de la salle de traite aux prairies est conçu à cet effet (voir plan).

•Activité traite La pose d'un prérefroidisseur de lait avant le tank et d'un récupérateur de chaleur sur le tank ((7 500 € et 4 400 € avec tous les accessoires) vise cette fois-ci l'abaissement des consommations électriques (voir plan). Selon l'Institut de l'élevage (IE), le premier permet une économie de 40 à 50 % (avec un retour sur investissement de neuf ans sans subvention), le second de 70 à 80 % (retour sur investissement de cinq à huit ans). « Nous obtiendrons probablement moins dans le deuxième cas puisqu'une partie des calories du lait a déjà été extraite par le prérefroidisseur.

Nos premières observations vont dans ce sens : une économie globale de 60 % sur les dix premiers mois de fonctionnement. » L'Inra a consolidé la démarche par 6 m2 de capteurs solaires thermiques (9 300 € avec ballon d'eau chaude, pompes, etc.) sur le toit pour chauffer l'eau potable d'adduction destinée au nettoyage de l'équipement de traite (retour sur investissement d'au moins quinze ans sans subvention selon IE). Ces capteurs solaires participent à la production d'énergie renouvelable de l'exploitation. 12 m2 de panneaux photovoltaïques alimentent également la pompe de forage. Enfin, la stabulation accueille 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques (voir plan). 1 000 autres sont posés sur un bâtiment voisin. Ils sont la propriété de l'exploitant Sergies, une société d'économie mixte locale.

L'Inra-Lusignan a complété son dispositif par l'épuration des eaux contaminées par les pesticides et les hydrocarbures avant leur rejet dans le milieu naturel (voir ci-dessus).

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs