L'ASSOCIATION DU ROBOT MOBILE ET DU PÂTURAGE TOURNANT AU FIL PERMET À LA FERME EXPÉRIMENTALE DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE DE VALORISER UN ÎLOT DE 21 HA D'HERBE ÉLOIGNÉ DU SITE D'EXPLOITATION.

PÂTURAGE ET TRAITE ROBOTISÉE ne font pas toujours bon ménage, à plus forte raison si les prairies sont éloignées. « Pourtant, pâturage et robot ne sont pas incompatibles, souligne Jean-Louis Poulet, de l'Institut de l'élevage. Cela passe par la mobilité des animaux et parfois celle du robot de traite, plus précisément du bloc de traite robotisé dans son intégralité. » Les retours d'expérience de robots mobiles sur les fermes expérimentales de Trévarez (Finistère) et de l'Université de Liège ont permis à l'institut d'émettre les premières recommandations en la matière.

Une installation mobile est composée d'un robot et de son local technique installés sur une remorque ; d'une seconde remorque pour le tank à lait ; de barrières de contention pour guider la circulation des animaux ; d'une alimentation en eau, air comprimé et électricité (groupe électrogène ou fonctionnement sur secteur) ; d'une connexion informatique et téléphonique ; de silos de stockage des aliments ; d'une solution de gestion des effluents et d'un accès adapté au passage du camion de collecte du lait.

UNE PLATE-FORME AMÉNAGÉE EN PRAIRIE

Depuis 2010, sur la ferme de l'université de Liège, le robot A3Next Lely est installé dans un caisson mobile aménagé par un fabricant de remorques agricoles. Il assure la traite des 45 laitières en stabulation pendant l'hiver, avant d'être déplacé au coeur d'un îlot de 21 ha d'herbe d'avril à octobre. Au cours de cette période, c'est tout le bloc de traite qui suit le troupeau avec deux châssis adaptés, un pour le robot, un autre pour la laiterie, en panneaux sandwichs lavables avec plancher en Inox, comprenant le tank (le groupe moteur est placé sur le timon), un évier et un chauffe-eau. « Le site retenu, après accord de la laiterie, se situe en bordure d'un chemin goudronné qui permet au camion de collecte d'effectuer les manoeuvres pour le ramassage du lait, explique Isabelle Dufrasne, du département productions animales de l'université. Il permet de valoriser un bloc de prairies permanentes séparées des bâtiments par une route nationale 2 x 2 voies. À partir de cet emplacement, les vaches parcourent un maximum de 700 m pour pâturer. » Dans la prairie, une plate-forme de 30 ares a été drainée, stabilisée et raccordée à l'eau, à l'électricité et à internet. Posés sur cette plate-forme, 150 m2 de caillebotis servent d'aire d'attente. Une citerne souple de 20 m3 alimentée par une pompe réceptionne les eaux de lavage. Un silo trépied alimente le robot en concentrés et 100 m de chemin stabilisé facilitent l'accès aux parcelles. L'ensemble représente un investissement de 30 000 €, plus 50 000 € de surcoût lié à la mobilité du bloc de traite (remorques et aménagement de la stabulation).

MOTIVER LES VACHES AVEC L'HERBE FRAÎCHE

Avant la « transhumance », la transition à l'herbe est assurée sur quelques hectares de pâture accessibles depuis les bâtiments. Les vaches partent ensuite en estive à quatre mois de lactation en moyenne, avec un niveau de production de 20 l/VL/j. « La première année, le troupeau était poussé deux fois par jour au robot et bloqué dans l'aire d'attente pendant la traite. Les résultats étaient satisfaisants mais, en période humide, il était difficile de maintenir la propreté des mamelles et la qualité du lait. Nous avons alors opté pour une solution qui assure la fluidité du trafic, en incitant les vaches à venir d'elles-mêmes au robot par attrait pour l'alimentation et l'eau. » Concrètement, l'accès aux pâtures est géré par un portique à deux voies en sortie de traite. À partir de 6 heures, une porte de tri oriente les vaches vers le chemin qui mène au paddock de jour. À 16 heures, cette issue est bloquée et une seconde porte oriente vers le paddock de nuit. Paddock de jour et paddock de nuit sont renouvelés quotidiennement au fil avant et ne sont pas fermés, pour laisser un accès permanent au robot et à l'aire d'attente, où se trouvent l'abreuvoir de 1 000 l, du sel et une brosse électrique. Sur le principe du pâturage tournant, les 21 ha d'herbe sont divisés en treize parcelles de trois jours. Au printemps, 8 ha sont ensilés. La surface pâturable est alors de 28 ares/VL. Cette surface est ensuite réintégrée dans le cycle de pâturage en été. « La motivation d'obtenir une ration d'herbe fraîche et un complément de 2 kg/VL/j de concentré en passant par le robot permet d'obtenir un taux de fréquentation de 2,4 traites/j sans pousser les animaux, à l'exception des primipares qu'il faut habituer au circuit pendant quatre ou cinq traites. Il faut également noter que la fréquentation du robot est très faible la nuit. » Des essais menés en Irlande avec trois paddocks par jour et un robot saturé ont montré qu'il est possible d'assurer la fréquentation du robot sans aucun apport de concentré, uniquement en motivant les vaches par la perspective d'une nouvelle parcelle.

RÉSURGENCE DE MAMMITES EN PÉRIODE HUMIDE

Au pâturage, les vaches expriment un comportement grégaire et se regroupent dans l'aire d'attente, où certaines peuvent stationner jusqu'à 5 heures par jour malgré un robot non saturé. « Cette attente n'est pas un obstacle car une vache est capable d'augmenter sa vitesse de consommation d'herbe lorsque son temps de pâturage est limité. » En revanche, elles se couchent, ce qui soulève la difficulté de préserver la propreté des mamelles sur des sols argileux, qui deviennent rapidement un bourbier par temps de pluie. Au printemps 2012, les conditions météorologiques difficiles coïncident avec l'apparition de cinq mammites cliniques. Les caillebotis sont pourtant raclés une fois par semaine vers une fumière, puis repris au godet et les abords recouverts d'une couche de copeaux de bois, renouvelée trois ou quatre fois dans la saison. L'option d'une fosse sous caillebotis, retenue à Trévarez (voir encadré) malgré un surcoût, permettra peut-être de corriger cette difficulté.

MOINS 60 % SUR LE COÛT ALIMENTAIRE

En pâture, le travail d'astreinte consiste à déplacer le fil des paddocks deux fois par jour, à racler les caillebotis, à vidanger la fosse une fois tous les trois jours et à affourager lorsque le besoin s'en fait sentir. Cette année, le silo de maïs a été fermé de mi-avril à septembre où un apport de 5 kg de maïs/VL/j a été nécessaire, dans un espace clos et en début d'après-midi pour inciter les vaches à consommer l'herbe. En période de plein pâturage, le coût alimentaire est de 51 €/1 000 l (dont 35 € de coût de concentré) contre 107 € (76 € de concentré) en stabulation. La traite mobile permet surtout de valoriser un bloc de prairies permanentes séparées des bâtiments par une route nationale. « Avant d'envisager cette solution, il faut étudier les possibilités d'échanges parcellaires, recommande Jean-Louis Poulet. Car la traite mobile a un coût élevé dont il faut évaluer l'intérêt économique au regard du gain sur le coût alimentaire et des bénéfices du pâturage sur la santé des animaux. »

JÉRÔME PEZON

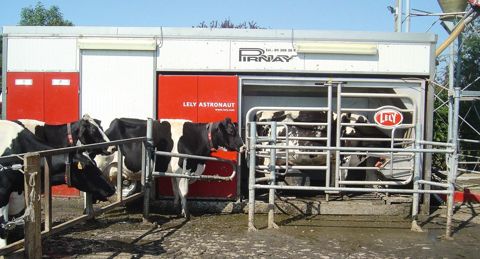

Un robot embarqué. Le caisson mobile, aménagé par un fabricant de remorques agricoles, comprend le robot, le local technique dont un coin bureau avec l'ordinateur, le compresseur et le boîtier de commandes. Un système de vérins sur les roues permet de poser la remorque au sol pour une meilleure stabilité et éviter la construction d'un plan incliné pour l'accès à la stalle. © J.P.

Une citerne souple de 20 m3. Sous la remorque du tank à lait, un bac de lavage réceptionne les eaux blanche qui sont évacuées par une pompe vers un caveau en béton de 4 m3 situé sous le robot, où une deuxième pompe évacue les eaux blanches et noires vers une citerne souple de 20 m3.

Un emplacement stratégique. Le robot est situé en bordure d'un chemin goudronné qui permet le passage du camion de collecte du lait. Il est orienté de façon à éviter le plein soleil qui rend le repérage des trayons par laser moins efficace, mais aussi les vents dominants qui s'engouffrent dans le caisson.

Un portique de tri en deux voies. En fonction de l'heure, les portes de tri orientent les vaches vers le paddock de jour ou de nuit, qui sont renouvelés chaque jour. La circulation se fait ainsi sans intervention humaine. Les vaches viennent au robot, motivées par la perspective d'avoir accès à un paddock d'herbe fraîche.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs