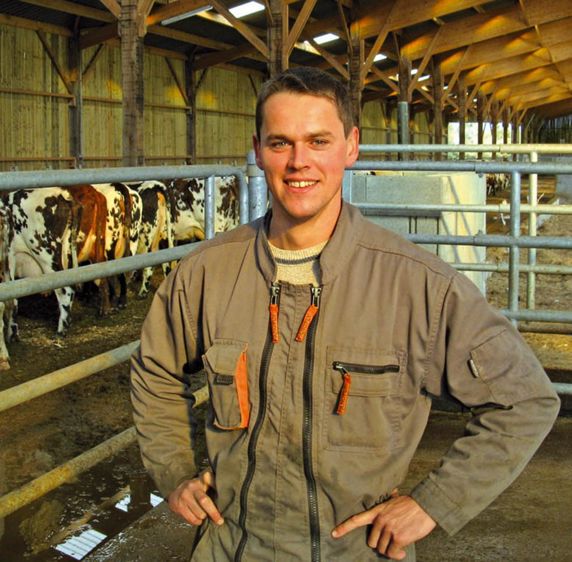

JEUNE ÉLEVEUR, LUDOVIC BLANDIN A INVESTI DANS UN BÂTIMENT SIMPLE, MAIS FONCTIONNEL ET ÉVOLUTIF, POUR LOGER SES SOIXANTE-TREIZE VACHES.

INSTALLÉ EN 2003, LUDOVIC BLANDIN A AJOUTÉ 216 000 L DE LAIT AUX 168 000 L que produisaient ses parents. Le quota se monte aujourd'hui à 427 000 l et il est produit par soixante-treize vaches dont les trois quarts sont normandes. Le bâtiment, aménagé par les parents en 1996, ne convenait plus au nouvel effectif. « On a d'abord envisagé de l'agrandir. » Ce premier projet se montait à 200 000 € sans toucher au bloc traite, une TPA à dix postes en monoquai qui fonctionnait mal. Et il fallait, de plus, prévoir une nouvelle étable pour les génisses. « C'était cher, et ça ne changeait pas grand-chose à nos conditions de travail. »

De plus, l'ancien bâtiment se trouve à moins de 50 m des tiers. Et même si les éleveurs avaient obtenu les dérogations nécessaires, Ludovic a jugé plus prudent de s'éloigner. Il a préféré investir dans du neuf. Mais il voulait faire simple afin de réduire les coûts, aussi bien pour la construction que pour le fonctionnement. Avec des vaches qui pâturent de février à mars, le temps d'occupation du bâtiment est limité. « Je préfère faire plus grand, mais avec peu d'accessoires. Inutile de mettre des brosses quand les vaches trouvent des pommiers dehors dix mois sur douze ! » Il souhaitait continuer à produire du fumier et le fonctionnement avec une aire paillée lui convient bien. Ludovic a élaboré son projet avec le Contrôle laitier. Il a visité de nombreuses réalisations.

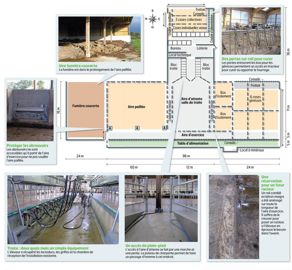

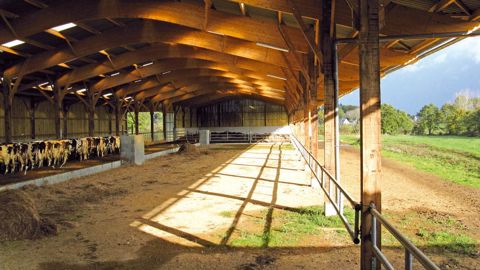

« En ouvrant le bâtiment à l'est sur l'aire paillée, on réduit les besoins en maçonnerie », constate David Pichot, du Contrôle laitier. L'aire paillée jouxte donc l'ouverture du bâtiment. Mais un auvent de quatre mètres de large empêche toute entrée d'eau. En face, à une quarantaine de mètres, une haie d'arbres coupe le vent. Ludovic en plantera une autre plus près, s'il voit que cela ne suffit pas. La fumière couverte est placée au bout du bâtiment. Elle aussi est ouverte à l'est. Dans un premier temps, l'éleveur avait pensé créer une fosse sous caillebotis dans l'aire d'attente. Il y a renoncé pour des raisons économiques, préférant installer une fosse extérieure pour recueillir les jus.

Pas de Dac ici puisque les vaches sont en ration complète. En revanche, Ludovic a beaucoup réfléchi à l'emplacement des abreuvoirs. Il les a mis en limite d'aire d'exercice, entourés de blocs banchés de 1,70 m de haut, pour éviter que les vaches ne souillent le couchage en s'abreuvant.

Pour la salle de traite, il a choisi une TPA à dix postes et deux quais, en simple équipement. « J'ai hésité pour le simple équipement, mais l'économie est réelle et on a une bonne cadence de traite. » Deux postes supplémentaires pourront être posés. La traite prend 1 h 15 pour une personne, soit une demi-heure de moins qu'avant. Mais la surface à laver est importante. La salle de traite est de plain-pied. « Je voulais placer le bloc de traite perpendiculairement à la partie couchage des vaches. Cela permet de placer la nurserie à côté, ce qui est pratique quand on donne du lait entier. De plus, les veaux sont dans un bloc indépendant. On maîtrise mieux la ventilation », estime Ludovic. Cette disposition implique de prendre la bétaillère pour sortir les génisses.

UNE CIRCULATION AISÉE

Le bâtiment est en service depuis le début de l'été. Les vaches n'ont pas encore occupé l'aire paillée. Mais Ludovic pense que l'ensemble fonctionnera bien en hiver.

Avec l'ouverture d'un côté, le bardage en bois ajouré en face, et la faîtière ouverte avec pare-vent, le bâtiment est aéré et lumineux. La construction comporte plus de barrières et de portes sur rails que de murs.

L'éleveur se déplace facilement partout en tracteur. Ludovic pense effectuer le paillage sur le flanc est de l'aire de couchage des vaches.

Même simplicité du côté de la nursery. Le bâtiment est de plain-pied et le porte-seau est à la bonne hauteur pour les personnes. Pour curer, il suffit de bloquer les veaux aux cornadis, d'ouvrir les barrières et portes, et de passer au tracteur. Même chose pour les génisses plus grandes ou les vaches. « J'ai mis des cornadis partout, et je ne le regrette pas. Il me semble indispensable de pouvoir bloquer les animaux. »

En revanche, le trottoir de 1,20 m, installé devant le porteseau, est trop juste. Quand les bêtes arrivent à l'âge de six à huit mois, il devient difficile de les bloquer pour curer. Ce n'est pas compliqué de rallonger le trottoir. La difficulté vient du compromis à trouver entre l'espace de couchage et le reste, sur les 12 m de large imposés par le bloc traite.

Ludovic a encore quelques aménagements à réaliser. Il va installer des auges dans la nursery sous les porte-seaux. « Ce sera plus propre et plus pratique pour donner de l'aliment. Et surtout, il y aura moins de gaspillage. » Car les veaux ont tendance à renverser les seaux. Le bâtiment offre 96 places pour les vaches. Il pourra aisément être aménagé en logettes si l'éleveur le souhaite. La conception permet aussi d'agrandir l'espace réservé aux laitières en prenant sur celui des génisses. Dans le couloir d'exercice, un racleur automatique peut être installé assez facilement. Une réservation a été faite pour le passer : l'aire bétonnée comprend un rail en béton maigre facile à enlever.

PASCALE LE CANN

Un auvent protège l'aire paillée Pour éviter les entrées d'eau sur l'aire paillée, qui n'a pas encore servi, un auvent de 4 m a été posé. Une simple barrière amovible ferme le couchage sur ce flanc.

Une table d'alimentation à l'abri Le bardage bois fait face à la table d'alimentation. Ce côté n'étant pas en contact direct avec les animaux, il ne nécessite pas de maçonnerie.

« Nos vaches produisent en moyenne 16 200 kg de lait »

Les refus de dossiers de financement se multiplient dans les concessions agricoles

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

Le drenchage, la solution pour réactiver le rumen

Le lait sur le marché Spot ne vaut presque plus rien

Les systèmes robot de traite redeviennent plus compétitifs que les salles de traite

« Certes tout n’est pas tout beau tout rose, mais il faut positiver ! »

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

L’huile de palme est à manier avec précaution

Économie, travail, environnement : « S’installer en lait 100 % herbe, mon triplé gagnant »