L'EPLEFPA(1) DE VESOUL (HAUTE-SAÔNE) A CONÇU DE A À Z UNE MACHINE QUI PERMET DE MÉCANISER LA LUTTE CONTRE LES TAUPES PAR GAZAGE AU PH3.

LA MAÎTRISE DES POPULATIONS DE TAUPES EST L'UN DES MULTIPLES MOYENS DE LUTTE qui permet de « contrôler » les pullulations de campagnols qui sévissent en Franche-Comté et Auvergne. Des travaux de recherche démontrent clairement que plus les taupes sont présentes dans une prairie, plus les campagnols la colonisent rapidement. D'où l'utilisation du piégeage ou du gazage pour tuer les taupes qui creusent des centaines de mètres de galeries. Le gazage repose sur l'utilisation de pastilles génératrices de phosphure d'hydrogène (PH3). Une fois la galerie localisée avec une sonde, il s'agit d'y introduire une ou deux pastilles de PH3 par trou à l'aide d'une canne distributrice. Cela à raison de trois à cinq points d'applications par foyer de taupes. En présence d'humidité, ces pastilles se gazéifient, formant un bouchon asphyxiant. Bien que très efficace, cette technique rebute de nombreux agriculteurs pour son côté fastidieux et chronophage. D'où l'idée de la Fredon de Franche-Comté de solliciter, au printemps 2009, l'EPLEFPA de Vesoul (Haute-Saône), établissement faisant autorité dans le domaine du machinisme, pour mécaniser cette tâche. Il aura fallu près de trois ans pour arriver au prototype actuel, qui sera testé grandeur nature courant 2013. Il s'agira ensuite de trouver un constructeur intéressé pour le fabriquer.

CINQ PROBLÈMES TECHNIQUES À RÉSOUDRE

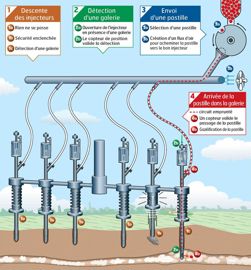

La mise au point de cette machine s'est révélée particulièrement ardue. Il a fallu résoudre cinq problèmes techniques précis et concevoir autant de sous-systèmes en guise de solutions. « Acheminer une pastille de PH3 dans une galerie, c'est stocker un produit dangereux, en prélever une seule et l'orienter dans un injecteur, puis la déposer dans une galerie qu'il faut détecter », explique Alexandre Burkhalter, responsable de la plate-forme technologique « Agroéquipements et agriculture durable » de l'EPLEFPA.

Le stockage des pastilles de PH3 s'opère dans une bouteille qui se visse et qui, par simple rotation, se renverse pour approvisionner la machine par gravité. Ainsi, à aucun moment, l'opérateur n'a le risque de les toucher et de les respirer.

Le prélèvement, une à une, de pastilles de 5 mm s'avérait particulièrement délicat du fait de leur forme sphérique (présence d'arêtes). Il se réalise par l'aspiration d'une pastille sur le trou d'un cylindre en rotation. Un système de sélecteur rotatif garantit qu'au final, une seule pastille tombe dans le tube quand en fin de course du cylindre en rotation, le vide se coupe sur le trou.

SIX INJECTEURS

L'acheminement de la pastille sélectionnée, poussée par le flux d'air vers celui des six injecteurs qui a détecté une galerie, se réalise grâce à un jeu de cinq électrovannes montées en série, commandées par un calculateur. La dépose et la détection de la galerie s'effectuent via six injecteurs montés sur une platine circulaire. Chacun est doté de deux ressorts (dont un de sécurité) et deux capteurs. Le premier détermine la position de la pointe de l'injecteur qui se libère en présence d'une galerie, quand la platine descend. L'opérateur, averti qu'une galerie est détectée, peut mettre en route la turbine et enclencher un cycle. L'information est aussi transmise via le capteur au calculateur qui commande l'électrovanne correspondant à l'injecteur. Le second capteur, placé sur le chemin de la pastille, s'assure de son arrivée dans l'injecteur et donc la galerie.

JEAN-MICHEL VOCORET

(1) Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole

Un ressort de sécurité Si la pointe de l'injecteur rencontre une grosse pierre en s'enfonçant dans le sol, un ressort de sécurité débraye l'injecteur. Les cinq autres peuvent ainsi continuer d'opérer.

Un capteur de position pour chaque pointe de l'injecteur Quand la platine descend, toutes les pointes des injecteurs sont comprimées et les six capteurs sont en position « zéro » (à gauche). Quand une galerie est détectée, la pointe se libère et le capteur revient en position initiale. L'information est envoyée au calculateur qui commande l'électrovanne à laquelle l'injecteur est couplé.

Une bouteille métallique se retourne pour approvisionner la machine en PH3 Les pastilles de PH3, particulièrement dangereuses (en présence d'humidité, elles se transforment en un gaz mortel), sont stockées dans une bouteille métallique qui se visse et qui, par simple rotation, se renverse pour approvisionner la machine ou revenir au fond de la bouteille. Ainsi, à aucun moment, l'opérateur n'a le risque de les toucher.

Turbine à double flux d'air Pour générer, selon les besoins, une dépression (pour aspirer) ou une pression (pour souffler), la machine est équipée d'une turbine à double flux d'air.

Cinq électrovannes en série pour orienter la pastille La pastille de PH3 est orientée vers celui des six injecteurs qui a détecté une galerie de taupes grâce à cinq électrovannes montées en série. Ces dernières sont reliées à un calculateur qui actionne ou pas un volet interne. Si aucune d'elles ne s'ouvre, la pastille va directement dans le sixième injecteur qui n'est pas couplé à une électrovanne.

Trois voyants lumineux pour alerter l'opérateur Sur la potence portant l'ensemble est installé un boîtier avec trois voyants lumineux. L'un pour indiquer à l'opérateur qu'une galerie est détectée, l'autre pour lui signifier que le sélecteur de pastilles est en position initiale. Le troisième l'informe que la machine est prête pour un cycle.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs