UN AN APRÈS AVOIR INVESTI DANS LE LABORATOIRE D'ANALYSE COUPLÉ AU ROBOT DE TRAITE DELAVAL, OLIVIER BOUILLET REVIENT SUR L'INTÉRÊT DE DÉTECTER PRÉCOCEMENT L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DU TROUPEAU GRÂCE À L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS.

PLUS QU'UN LABORATOIRE D'ANALYSE, LE HERD NAVIGATOR est un véritable outil de gestion du troupeau. Son fonctionnement repose tout d'abord sur un préleveur qui collecte des échantillons de lait individuels pendant la traite.

Ces échantillons sont transmis par un lactoduc vers un mini-laboratoire capable de mettre en évidence certaines hormones ou enzymes révélatrices d'un état physiologique particulier de la vache en lactation. Les résultats des analyses sont transmis directement au logiciel Delpro. C'est là que le biomodèle, un modèle mathématique, va combiner puis interpréter les données issues du Herd Navigator et du robot de traite (conductivité, colorimétrie, intervalles de traites, production individuelle) pour diffuser à l'éleveur des messages d'alerte quotidiens l'informant du risque d'infections mammaires, de chaleurs, d'acétonémie ou de déséquilibre de la ration. « Le Herd Navigator va encore plus loin, souligne Jérôme Lefebvrier, chef de produit chez le constructeur suédois. À l'aide des arbres de décisions paramétrés lors de la mise en route, le logiciel va préconiser des actions précises à mettre en oeuvre. »

« UNE AIDE INDISCUTABLE POUR REPÉRER LE MOMENT DE L'IA »

Le dosage de la progestérone dans le lait est l'une des quatre analyses chimiques réalisées par le Herd Navigator. Elle avertit l'éleveur de l'apparition des chaleurs. C'est en effet la chute de la progestérone sécrétée par le corps jaune en régression qui autorise, à partir du dix-septième jour du cycle, la maturation des follicules puis l'ovulation. L'insémination peut avoir lieu 36 à 48 heures après que la concentration en progestérone soit descendue en dessous de 5 ng/ ml. « La première chose que je fais le matin est de consulter le tableau de bord de mon logiciel (voir schéma). En fonction des alertes, je sais sur quel animal coloricibler mon attention pour affiner le moment de l'IA, témoigne Olivier Bouillet qui réalise lui-même ses inséminations. Cet investissement vise avant tout à répondre à la difficulté d'observation des chaleurs, seul avec un troupeau de 110 vaches, et parce que j'avais des réserves sur l'efficacité des activité-mètres. Le suivi individuel de la progestérone après la mise bas offre un niveau d'information plus complet : il permet de matérialiser le retour normal du cycle des chaleurs. » L'évolution de la teneur en progestérone permet de cibler les vaches présentant des anomalies de fonctionnement des ovaires, à l'origine des problèmes d'infécondité. Ainsi, lorsque la sécrétion de progestérone ne redémarre pas après la mise bas, il faut suspecter un anoestrus post-partum. Un taux de progestérone durablement inférieur à 5 ng/ml sur une vache déjà cyclée traduit la présence d'un kyste folliculaire (absence d'ovulation), alors qu'un cycle bloqué à un niveau élevé est typique d'un kyste lutéal (corps jaune persistant) ou d'une vache gestante. « Sur les vaches présentant un problème de cycle, je réalise un traitement hormonal de déclenchement de chaleurs. Ensuite, pendant 55 jours suivant l'IA, le contrôle de la courbe de progestérone me permet de confirmer la gestation. Depuis bientôt un an que j'utilise cet outil, le taux de réussite en première IA est passé de 35 % à 55 %. Ce résultat devrait aller en s'améliorant, car il faut plusieurs mois pour s'approprier l'interprétation des données. »

« UN INTÉRÊT POUR CALER LES TRANSITIONS ALIMENTAIRES »

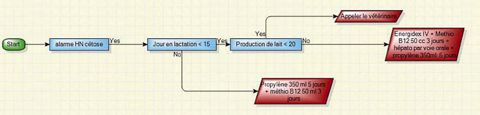

Le dosage de la progestérone n'est qu'une part de l'information qui permet au biomodèle de calculer et d'informer l'éleveur sur la probabilité de réussite de l'IA. En combinant le niveau de progestérone avec l'analyse d'acétonémie, il va définir l'aptitude de la vache à être mise à la reproduction. Pour cela, le Herd Navigator mesure dans le lait la présence de BHB (bêta-hydroxybutyrate), un corps cétonique qui se multiplie dès qu'un déficit énergétique se crée en début de lactation. Inévitables chez la fraîche vêlée, ces déficits se traduisent dans les cas les plus graves par des acétonémies, sources d'échec de l'IA. « L'intérêt de l'analyse de BHB pendant 90 jours après la mise bas est de corriger le déficit énergétique avant l'apparition des symptômes, mais aussi d'être plus vigilant sur la période de mise à la reproduction, explique l'éleveur. Ainsi, j'insémine les vaches qui expriment un pic de lactation à 50 kg et plus à partir de 110 jours, le temps qu'elles reprennent de l'état. En revanche, grâce aux analyses, j'ai pu avancer la date de la première IA à 90 jours sur les vaches à 40 kg de lait et jusqu'à 70 jours sur les primipares. » En fonction de la teneur en BHB, le biomodèle va également calculer le risque d'acétonémie et suggérer un plan d'action (voir schéma) : un simple apport de propylène, une intervention vétérinaire, voire une modification de la conduite au tarissement. « Après 15 jours, la multiplication de corps cétoniques est inévitable. Mais l'apparition de l'acétonémie de 0 à 15 jours après le vêlage devra remettre en cause les pratiques de rationnement et de transition au tarissement », explique Catherine Journel, vétérinaire en charge d'accompagner les éleveurs à la mise en route du Herd Navigator.

« TRAITER LA MAMELLE AVANT L'APPARITION DES SYMPTÔMES »

À l'instar de la BHB, l'analyse d'urée participe également au suivi des pratiques de l'alimentation. Elle permet d'apprécier l'équilibre énergie/azote de la ration. « J'utilise des coproduits dont les valeurs alimentaires sont variables, confi e l'éleveur. L'intérêt est de pouvoir caler les apports de MAT en 24 heures au moment des transitions. » Si elle offre l'avantage de la réactivité, l'analyse d'urée est cependant un critère d'intérêt secondaire pour l'éleveur qui dispose déjà des résultats du tank tous les dix jours via la laiterie. En revanche, le dosage de la LDH (lactate déshydrogénase) est un critère de premier ordre. Il s'agit d'une enzyme dont la concentration dans le lait est corrélée aux cellules somatiques. Sa mise en évidence alerte deux à quatre jours avant l'apparition des signes cliniques. « Compte tenu de la précocité de l'alerte, la mamelle n'est pas encore dure au toucher, constate l'éleveur. Je réalise donc un leucocytest systématique pour repérer le quartier à traiter, sur lequel j'applique un traitement à large spectre. J'ai par ailleurs profité de cette précocité pour tester l'homéopathie. Mais je ne guérissais pas plus de 30 % des infections et, avec le risque d'enkystement de staphylocoques, j'ai préféré faire marche arrière. J'y reviendrai peut-être à terme, si l'outil permet de cibler précisément le germe à l'origine de l'infection. » Le dosage de la LDH est une piste de recherche explorée par DeLaval qui offre de réelles perspectives d'évolution du Herd Navigator. En affinant son interprétation, il sera non seulement possible de déterminer le germe mis en cause lors d'une infection mammaire, mais également de détecter d'autres types d'infections (boiterie, métrites…). Actuellement, quatre éleveurs en France ont investi 50 000 € dans cet outil de monitoring. Après un an de recul, Olivier Bouillet l'a parfaitement intégré dans son organisation.

« Du côté de la reproduction, le Herd Navigator m'a vraiment changé la vie car, auparavant, je n'avais pas de système de détection des chaleurs. Désormais, je peux concentrer mon attention sur les bêtes en alerte et anticiper avec plus de précision l'apparition de problèmes techniques. Mais il faut du temps pour avoir l'outil en main et la mise en route avec le vétérinaire est indispensable pour apprendre à interpréter les données. »

JÉRÔME PEZON

Compatible robot de traite modèle VMS Équipé de deux robots de traite VMS DeLaval, Olivier Bouillet a choisi le système de monitoring Herd Navigator avant tout pour faciliter le travail de détection des chaleurs en grand troupeau et pour une détection précoce des infections mammaires.

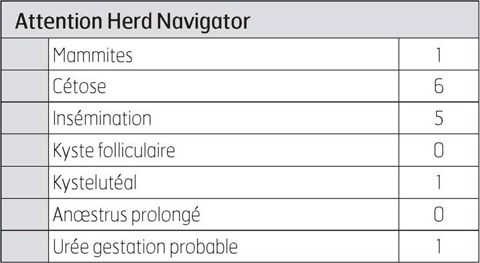

Sur la page d'ouverture du logiciel, le tableau de bord renseigne en temps réel sur l'apparition de pathologies et le nombre d'animaux concernés. « La première chose que je fais le matin, c'est consulter les alertes diffusées sur le tableau de bord. Je peux ainsi planifier les différentes tâches de la journée. »

Exemple d'un arbre de décision construit avec le vétérinaire lors du paramétrage du logiciel. Sur un animal en alerte pour acétonémie, dès la mise en évidence de BHB dans le lait, le Herd Navigator va préconiser un protocole de soin qui tient compte du stade de lactation et du niveau de production laitière. Sur ce modèle, des arbres de décision sont paramétrés pour le traitement des mammites, la mise à la reproduction et le suivi des équilibres alimentaires.

Analyse chimique du lait L'analyseur appelé « Blue Box » est souvent installé dans le bureau, à l'abri des variations d'humidité et de température. Il peut traiter les échantillons de huit robots. Ce laboratoire intégré fonctionne avec des bandelettes imprégnées de réactifs colorés, analysées par un capteur optique. Les bandelettes sont changées une ou deux fois par semaine. L'opération prend cinq minutes. « Le renouvellement des consommables et la maintenance représentent un coût de 60 €/vache/an. »

Un préleveur autonome La fréquence des prises d'échantillons est modulée en fonction des périodes à risques de façon autonome par le biomodèle du logiciel Delpro.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs