P

rès d'un tiers des exploitations de montagne seront en péril à la fin de l'année. Un prix du lait à 270 €/1 000 litres dans une zone où le minimum pour assurer un équilibre des systèmes se situe entre 340 à 350 1, cela ne passe pas ! explique Yannick Fialip, président de la section laitière FRSEA Massif central. Sur 1,2 milliard de litres de lait produits en Auvergne, 30 % sont transformés en fromages AOP. Sur ce premier point, nous avons besoin d'agir plus librement au sein de nos interprofessions. Nous avons déposé une demande de dérogation auprès de l'Union européenne pour pouvoir organiser collectivement nos filières. » Le lait transformé en AOP auvergnates génère aujourd'hui une valeur ajoutée moyenne de 20 à 30 €/1 000 litres. « Depuis 2014, les prix des fromages AOP d'Auvergne n'ont pas baissé. »

Le lait de consommation et le bio

D'autres démarches de différenciation poursuivent leur progression. La filière Mont Lait en lait de consommation garde son but d'atteindre 10 millions de litres. L'objectif serait aussi de rallier à cette démarche, portée par les éleveurs, toutes les entreprises estampillant un « lait de montagne. » La filière bio concerne aujourd'hui 5 à 10 % de la production. Elle pourrait atteindre 20 % à moyen terme, malgré les difficultés à assurer une autonomie alimentaire en zone de montagne. La valeur ajoutée est de 80 à 100 €/1 000 litres alors qu'elle doit atteindre 100 à 120 €/1 000 litres pour compenser les surcoûts de production.

Autre piste exploitable : les produits de grande consommation (PGC), dont l'Auvergne n'est pas dépourvue avec la raclette Richesmonts de Sodiaal et le Saint Agur de Bongrain (produit en Haute-Loire). Les discussions sont ouvertes avec les entreprises pour que les producteurs ne soient plus les oubliés de ces filières.

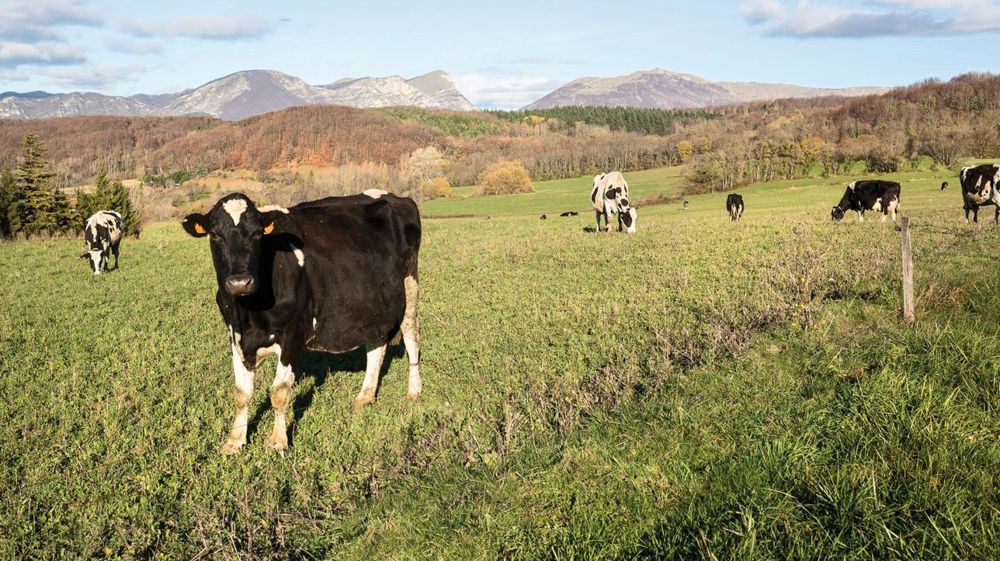

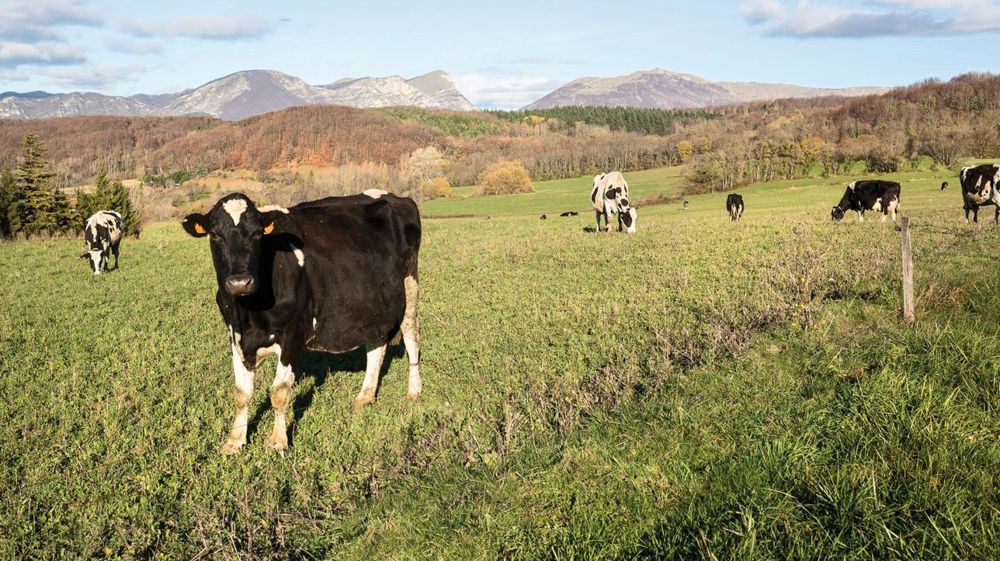

L'économie des régions de montagne repose en grande partie sur l'élevage.

15 % des emplois liés à l'agriculture

Conscients de cette réalité, les élus de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour (Cantal) sont à l'origine d'une étude(1) sur la filière laitière « afin de dégager des pistes d'action pour maintenir un tissu rural actif ».

La part de l'emploi liée à l'agriculture dans la zone atteint 15 %, (plus de 70 % dans certaines communes, contre moins de 3 % en France). Le bassin de production est dynamique avec un quota moyen de 223 000 litres, qui a doublé entre 2001 et 2014.

Les exploitations à plus de 300 000 litres, quasi absentes en 2001, représentent près de 25 % des producteurs pour environ 50 % de la production totale. Le lait le mieux valorisé sur la zone est celui transformé par des petites structures coopératives ou privées fabriquant des AOP au lait cru. Le programme agricole mis en place accompagne la production en valorisant les spécificités du territoire de montagne et aide au développement de l'ancrage territorial des produits et de leur transformation.

MONIQUE ROQUE-MARMEYS

(1) Réalisée par l'université de Lorraine et l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

Le bale grazing à l’essai

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Neige : 12 millions de litres jetés à la fosse

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs