À la ferme du centre de formation professionnelle de Saint-Ségal (Finistère), l'objectif est de montrer aux stagiaires que l'on peut dégager du revenu grâce à la maîtrise des coûts.

CETTE EXPLOITATION A LA PARTICULARITÉ D'ACCUEILLIR DES STAGIAIRES de tous horizons qui se forment à la production laitière », précise d'emblée Jérôme Daniel, responsable du troupeau. Certains prévoient de reprendre les élevages conduits de manière intensive avec une forte productivité laitière. Mais d'autres se destinent au bio ou s'interrogent sur les systèmes herbagers. « Pour que chacun y trouve son compte, nous visons un coût de production minimum avec une bonne valorisation des fourrages et une production d'environ 8 500 kg/vache. »

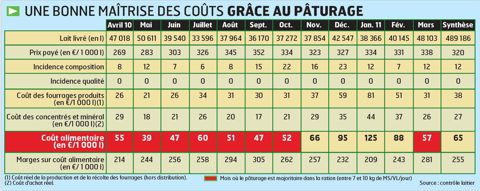

Au coeur du Finistère, l'objectif de maîtrise du coût alimentaire se traduit par une maximisation du pâturage. Dès la mimars, les vaches sont dehors nuit et jour. « Nous disposons À la ferme du centre de formation professionnelle de Saint-Ségal (Finistère), l'objectif est de montrer aux stagiaires que l'on peut dégager du revenu grâce à la maîtrise des coûts. de 40 ares par vache », précise Jérôme Daniel. Cependant, l'ensilage de maïs est maintenu dans la ration au printemps (au minimum 3 kg de MS/jour). Il s'agit de conserver une flore adaptée à ce fourrage afin de pouvoir augmenter facilement les quantités en cas de ralentissement de la pousse. Ce maïs enrichit la ration en énergie, au bénéfice des taux. En pratique, l'exploitation réalise un petit silo taupinière lors de la récolte du maïs afin de distribuer des volumes limités, tout en avançant vite dans le silo.

De plus, les vaches ayant vêlé depuis moins de cent jours reçoivent systématiquement 2 kg de concentré, même au printemps. L'objectif est de faciliter la réussite à la reproduction. « En moyenne, nous utilisons 1,8 paillette pour obtenir un veau. Nous attendons que la production laitière baisse et que les taux remontent pour inséminer », explique-t-il. Le reste du troupeau ne reçoit pas de complémentation individuelle.

Mi-juillet, la quantité de maïs monte à 5-8 kg de MS par jour. S'y rajoute de la luzerne enrubannée, à raison de 3 kg/jour. Ce fourrage associé à l'herbe suffit à équilibrer la ration. « Je surveille les courbes de TP et l'état des bouses pour apprécier l'équilibre de la ration », précise Jérôme. À partir d'octobre, commence la transition vers la ration hivernale. À ce stade, Jérôme donne des levures pour stabiliser le pH de la panse et limiter le risque d'acidose. Les vaches consomment un maximum de 13 kg de MS de maïs et 3 kg de MS d'ensilage d'herbe en hiver. Pour enrichir la ration en énergie tout en diversifiant les aliments, des betteraves sont apportées (1,5 kg de MS/j). Avec du foin à volonté et de la paille, la ration de base fournit 18 kg de MS/j.

COMPLÉMENTER SANS ALIMENT DE PRODUCTION

La ration est équilibrée à 25 kg de lait et la complémentation se fait sans aliment de production. Jérôme estime que le maïs apporte suffisamment d'amidon. Les variétés sont choisies en conséquence. « L'an dernier, la teneur en grain était de 52 %. On sème des maïs assez précoces, digestibles, et on récolte autour de 35 % de MS. »

Jérôme suit un raisonnement pointu concernant le correcteur azoté. Il en utilise trois : un riche en azote soluble (70 % de tourteau de soja et 30 % de tourteau de colza) pour une assimilation rapide ; un semi-protégé à 42 % de protéine, absorbé pour moitié dans la panse et autant dans l'intestin, et un tanné. L'idée est d'atteindre un équilibre entre la digestion dans la panse et dans l'intestin. Ainsi, quand la part d'herbe est importante, les vaches consomment beaucoup d'azote soluble. L'équilibre se fait grâce à un correcteur apportant de l'azote moins dégradable (semi-protégé). Quand les bouses sont trop liquides, l'apport de fourrages grossiers est augmenté pour ralentir le transit. En hiver, s'il y a trop de grains dans les bouses, la complémentation en azote soluble est revue à la hausse. « Une baisse de TP traduit toujours un déséquilibre dans la complémentation. » Entre 10 et 15 kg de MS de maïs, les vaches reçoivent 180 à 200 g de correcteur par kg de MS. Ces quantités tombent à 100-150 g entre 5 et 10 kg de MS de maïs. « Nous avons essayé le tourteau de colza, moins cher que les produits que nous utilisons aujourd'hui. Mais le TP a baissé. Faire des économies suppose de regarder la marge globale, et pas seulement le prix de chaque aliment ».

Les achats de correcteur azoté représentent 5 à 8 t/an. L'écart de prix peut désormais atteindre 80 €/t entre l'été et l'hiver. L'exploitation a donc décidé d'investir dans des cellules de stockage afin de bénéficier des prix plus faibles en été. Deux silos d'occasion, d'une capacité totale de 13 t, viennent d'être achetés pour 1 500 €. Ce régime alimentaire a été mis en place progressivement depuis trois ans. « Nous travaillons en collaboration avec la ferme expérimentale de Trévarez », souligne Jérôme. Le coût alimentaire s'établit à 65 €/1 000 l sur la dernière campagne, tout en préservant la productivité laitière et sans déraper sur la santé du troupeau. Et pourtant, l'herbe a manqué en juin et juillet en raison d'une pluviométrie insuffisante. L'objectif est aujourd'hui de descendre à 50 €/1 000 l. Pour y parvenir, les formateurs vont tester le méteil. « Si on arrive à un produit riche en protéine, on s'en servira en hiver et on réduira l'ensilage de maïs, qui coûte plus cher ». Si la teneur en protéine est insuffisante, le méteil sera donné en transition, au début du printemps.

Parallèlement, l'exploitation cherche à réduire le coût alimentaire en jouant sur le coût de production des fourrages. Fertilisation, désherbage : toute la conduite est en cours d'optimisation. « Nous voulons produire un maximum de protéine, afin de réduire les besoins en soja », déclare Jérôme. La plupart des prairies sont en RGATB, et les prairies multi-espèces font leur apparition. Les couverts végétaux sont en herbe quand ils peuvent être pâturés. S'ils sont fauchés, ils sont ensemencés avec un mélange de trèfle. L'intérêt économique est évident, mais l'objectif est plus large. L'idée est aussi d'anticiper les évolutions et de faire réfléchir les stagiaires à la dépendance des éleveurs vis-à-vis de l'industrie.

PASCALE LE CANN

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs