Dans les céréales d’hiver, le ray-grass résistant aux herbicides est un fléau. L’EARL du Malande, en Normandie, y a remédié par une prairie multi-espèce et une conduite adaptée à la lutte contre l’adventice.

Le ray-grass dans les céréales d’hiver est un véritable fléau. Désormais résistant aux herbicides de la famille des sulfonylurées, il va même jusqu’à prendre le pas sur la céréale. Ce phénomène ne touche pas que les céréaliers. Les éleveurs sont concernés, en particulier dans les îlots de parcelles éloignées des bâtiments.

L'EXPLOITATION

- À Saonnet, dans le Calvados

- 2 associés et 1 salarié

- 94 ha, dont 55 ha de prairies permanentes, 22 ha de maïs, 11 ha de prairies temporaires et 6 ha de blé

- 103 vaches dont 70 % de holsteins et 30 % de normandes

- 7 011 kg de lait brut à 41 g/kg de TB et 32,6 g/kg de TP

- 630 000 l livrés et 70 000 l transformés en beurre et crème

Par souci d’organisation du travail, leurs rotations sont généralement réservées aux seules cultures. « C’était notre cas jusqu’en 2021 », intervient Thomas Pitrel, qui est associé avec son conjoint Anthonio Pitrel. Il était auparavant en EARL avec ses parents. Joël, son père, est devenu salarié de l’exploitation. Thomas et Anthonio conduisent cette année un assolement de 22 ha de maïs, 11 ha de prairies temporaires et 6 ha de blé. Ils participent à un groupe Dephy de douze éleveurs, animés par Clément Chevalier, agronome à la chambre d’agriculture du Calvados. « Sur les 14 ha à 7 km du siège de l’exploitation, la rotation comprenait deux années consécutives de maïs, suivies d’un blé. En 2021, la céréale cultivée sur 3 ha était infestée de ray-grass sauvage. Il a fallu l’ensiler et la remplacer par un maïs », raconte Thomas.

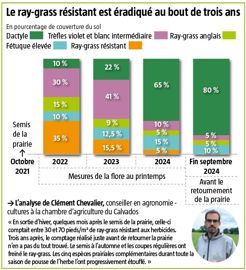

Sur les conseils de Clément Chevalier, les éleveurs implantent début octobre une prairie multi-espèce (ray-grass anglais, dactyle, fétuques élevée et des prés, trèfles violet et blanc intermédiaire). En sortie d’hiver 2022, elle comptait 70 pieds/m² de ray-grass sauvage. Trois ans après, le résultat est impressionnant. La parcelle labourée et semée en blé le 5 novembre 2024 affiche zéro pied de ray-grass (et 1 pied/m² dans l’entrée du champ) et 4 mourons des oiseaux/m² avant le désherbage chimique réalisé le 28 novembre (le seul contre le ray-grass). « Nous avons préféré sécuriser la céréale par un herbicide », précise Thomas. Les comptages effectués dans la parcelle début juin confirment l’absence de ray-grass. Seuls un pied de dactyle et un pied de fétuque des prés tous les 6 à 7 m² sont constatés. « La parcelle n’est pas facile à labourer car des veines d’argile en constituent le sous-sol. Des dactyles et fétuques n’ont pas été suffisamment enfouis. Ils ont été remontés par la herse rotative et ont repoussé. Il aurait fallu un réglage plus fin des rasettes de la charrue et une vitesse un peu plus lente – autour des 4 km/h – pour obtenir un bon enfouissement de l’horizon de surface. »

1. Semer la prairie début octobre

Plusieurs leviers concourent à ce zéro ray-grass. Le premier est la date de semis de la prairie. « Habituellement, une prairie est semée entre la mi-août et la mi-septembre mais, en 2021, l’ensilage du maïs début octobre ne l’a pas permis. Cela a été une bonne chose, pointe l’agronome. À cette période, les ray-grass disposent de moins de lumière et des températures plus basses que si le semis est réalisé un mois plus tôt. Se développant moins, ils sont moins agressifs à l’encontre des graminées semées. » Les conditions climatiques étaient réunies cette année-là pour réussir la prairie multi-espèce implantée à l’automne mais elles ne sont pas garanties chaque année. Un semis fin septembre sous couvert d’un mélange de trèfle de Micheli et d’avoine rude d’hiver est une solution pour protéger les espèces prairiales de l’hiver (voir l’encadré ci-dessous).

2. Faucher avant la montée en graines du ray-grass

Exempt de sélection végétale, le ray-grass sauvage a la particularité de remonter en épi après sa fauche. Pour éviter d’alimenter son stock de graines, il faut donc intervenir durant toute la saison de pousse, y compris en été car sous l’effet de la chaleur, l’adventice accélère son épiaison. « Le plus gênant est au ralentissement estival de la pousse de l’herbe, surtout quand il fait sec, relève Thomas Pitrel. Le chantier est organisé pour une maigre récolte, mais il relance la prairie pour la coupe suivante. En revanche, faucher au printemps avant sa mise en graines n’est pas dérangeant car l’objectif est de le faire au stade jeune de la prairie pour obtenir un ensilage aux valeurs alimentaires élevées. » Les associés font appel à l’ETA et la Cuma, qui emploie un salarié, pour gérer plus facilement la parcelle éloignée de l’exploitation. À elles la fauche et l’autochargement, à l’EARL l’andainage. Grâce à ces fauches répétitives au bon moment, le recul du ray-grass dans la parcelle se fait sentir au bout d’un an. Composant 35 % de la flore au printemps 2022, il est descendu à 15,5 % au printemps 2023.

3. Labourer avant la prairie et après

La touche finale à l’éradication du ray-grass est apportée le 6 novembre 2024, avant le semis du blé. Les trois hectares sont labourés pour enfouir le faible stock de graines de ray-grass restant à 20 cm de profondeur. La parcelle avait été également labourée avant l’installation de la prairie. « Ce stock a la particularité de décroître rapidement, souligne Clément Chevalier. L’année après le labour, environ 70 % des graines ne sont plus capables de germer. Si elles restent enfouies, on approche les 100 % en trois ans. »

4. La pression continue des prairies multi-espèces

Elles sont connues pour leur résilience face aux aléas climatiques. Les différentes espèces qui les composent sont en effet choisies pour assurer une production fourragère durant toute la saison herbagère. Cette occupation continue du sol a un bénéfice indirect. Elle concurrence les adventices, les empêche de se développer et même les étouffe, comme c’est le cas ici. Sur la parcelle séchante, logiquement ont été retenus le dactyle, la fétuque élevée et le trèfle blanc qui supportent le manque d’eau jusqu’à un certain point. Avec 80 % de la flore la troisième année, le dactyle, connu pour son agressivité, a d’ailleurs pris le pouvoir. Ces trois espèces prennent le relais des ray-grass anglais et trèfle violet, productifs au printemps. « Les valeurs alimentaires et le rendement sont au rendez-vous. Selon les mesures de la chambre d’agriculture, le rendement 2024 atteint les 13 tonnes de MS/ha en 4 coupes à 0,91 UFL/kg de MS et 19,1 % de matière azotée totale, indique Thomas Pitrel. Ce résultat répond à notre objectif d’autonomie protéique par le fourrage. Nous distribuons toute l’année aux laitières 6 kg de MS/vache/jour de maïs-ensilage, complétés par l’ensilage d’herbe l’hiver, par le pâturage au printemps et par le pâturage et l’ensilage d’herbe l’été. »

La chambre d’agriculture de Normandie et le programme Ecophyto Dephy ainsi que leurs partenaires (Savencia, Danone, coopérative de Creully, pouvoirs publics, etc.) veulent affiner son conseil et définir combien d’années de prairies sont nécessaires pour assainir une parcelle. Ils mettent en place chez un collègue de Thomas et Anthonio un essai de six ans sur 6 ha qui comptaient 13 pieds de ray-grass/m² avec 10 à 12 talles par pied dans la culture précédente (blé ou triticale). « Une écimeuse y a enlevé les deux tiers des ray-grass épiés », complète Clément Chevalier. La surface va être découpée en bandes testant deux années et demie à quatre années et demie de prairies d’affilée dans la rotation.

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin