Des charges minimales pour un revenu maximal et un temps de travail réduit. Éric Favre est totalement satisfait des résultats de son élevage fondé sur l'herbe et sans bâtiment.

QUAND JE ME SUIS INSTALLÉ, J'AVAIS DEUX OBJECTIFS : dégager un bon revenu et maîtriser mon temps de travail », raconte Éric Favre. C'était il y a vingt ans. Son revenu atteint désormais régulièrement 35 000 € et il travaille environ cinq heures par jour en hiver, trois ou quatre heures au printemps et en été. Ce temps inclut les tâches administratives, sachant qu'Éric fait lui-même sa comptabilité. Ses moments libres permettent à Éric d'animer des groupes de formation pour des agriculteurs cherchant à réduire leur coût de production. Il prend des vacances quatre fois par an. Son épouse enseignante et ses trois enfants apprécient cette disponibilité.

Pour parvenir à ces résultats, cet ancien conseiller de la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, spécialiste des systèmes herbagers, a mûrement réfléchi son projet. L'herbe n'a pas d'égal pour éviter les pointes de travail. Ne reste que la récolte de foin. Pour maximiser le revenu et réduire les charges, Éric a limité les investissements au strict minimum, osant aller jusqu'au plein air pour tous les animaux.

Il a aménagé une salle de traite fonctionnelle 2 x 4 dans un bâtiment repris lors de l'installation et n'y a pas réinvesti depuis. Les prairies sont installées depuis dix-huit à vingt ans et la conduite leur permet de rester productives. Le tracteur date de 1976 et a une puissance de 55 ch. Bien entretenu, il reste fiable pour effectuer ses 100 heures annuelles.

De même, l'andaineur et la fanneuse sont fonctionnels après vingt ans de carrière. Tout ceci explique que les frais financiers se limitent à 179 € en moyenne depuis trois ans. Une situation qui renforce la sérénité de l'éleveur et augmente sérieusement sa capacité de résistance aux crises.

« JE STOCKE SOUS FORME DE FOIN ET D'ENRUBANNÉ »

« Mon système fonctionne parce que je compense mon produit faible par un niveau de charges extrêmement réduit », précise Éric. Les produits eux-mêmes sont limités car l'élevage ne vend que du lait, des veaux et des vaches maigres. La surface n'est pas suffisante pour les engraisser. La clé réside dans la valorisation de l'herbe pâturée afin de réduire les besoins en stocks. « Je distribue 2 à 2,2 t de MS de fourrage conservé/UGB/an et mes animaux consomment environ 3,5 t d'herbe pâturée/UGB/an », poursuit Éric.

Pourtant, dans cette région aux étés secs et aux sols peu portants, le choix du pâturage n'est pas une évidence. Selon les années, il doit être interrompu de deux semaines à trois mois chaque hiver. Mais souvent, il fournit un tiers de la ration hivernale.

Les stocks sont réalisés sous forme de foin et d'enrubannage. Les besoins s'élèvent à 120 t/an auxquels se rajoute une marge de sécurité de 50 %, soit un total de 180 t. Sachant que le chargement est de 1,3 UGB/ha, la production fourragère est parfois juste.

Dès le mois de juin, Éric évalue ses stocks et observe les prix des fourrages pour acheter au moindre coût si nécessaire. Sur les trois dernières années, il a acheté en moyenne pour 1 300 € de fourrage par an.

« J'APPORTE LE CONCENTRÉ AU MOMENT OÙ IL EST LE PLUS EFFICACE »

En hiver, les rotations des paddocks ralentissent au rythme de la pousse. Il faut que chaque parcelle se repose durant environ deux mois. « Le pâturage d'hiver est très important pour la pérennité des prairies », explique Éric. En effet, cela évite les herbes pourrissantes qui dégradent la qualité. De plus, le pâturage d'hiver limite les besoins en concentré azoté. Et il est excellent pour la vitalité des animaux qui profitent d'une nourriture fraîche et riche en vitamines.

L'enrubanné doit être consommé dans l'année car il se conserve moins bien que le foin. Éric veut terminer ces stocks avant le 20 février. Il calcule donc la quantité à apporter en fonction du volume disponible et de la date à laquelle il commence à distribuer. Cette année, par exemple, avec un démarrage relativement précoce au 15 octobre, cela correspond à une botte et demie par jour. Il en donne six tous les quatre jours et complète avec du foin. La complémentation est apportée à l'auge, au moment où elle est la plus efficace, c'est-à-dire lorsque le fourrage conservé est prédominant dans la ration. En ration hivernale, le bénéfice est de 1,2 à 1,5 kg de lait par kg de concentré. Cette période correspond aussi à la saison des inséminations. Car pour des raisons d'organisation du travail, le troupeau est conduit en vêlages groupés sur l'automne. Les inséminations ont lieu de novembre à janvier.

L'apport de concentré débute progressivement en octobre pour monter au maximum à 3 kg/vache/jour. La quantité baisse ensuite en janvier. Il s'agit d'un mélange d'orge (80 %) et de soja (19 %) avec un peu de carbonate. Au fil de l'hiver, Éric surveille l'état des bouses et au besoin, il ajuste la quantité de soja pour maximiser la valorisation des fourrages. En moyenne, les vaches consomment 550 kg de concentré, soit 105 g/kg de lait. Elles démarrent à environ 25 kg de lait et finissent l'hiver autour de 16 kg. Mais elles remontent à 20 kg au printemps avec de l'herbe en plat unique.

Pendant le premier mois de la mise à la reproduction, toutes les vaches vues en chaleur sont inséminées. Au bout de ce délai, les autres sont fouillées pour voir si elles sont cyclées. Si tel n'est pas le cas, elles reçoivent un traitement hormonal. Cela concernait une dizaine de vaches l'an dernier.

Pour obtenir la dizaine de veaux femelles nécessaires (25 % de taux de renouvellement), l'éleveur réalise les vingt-cinq premières inséminations en race laitière. Il sélectionne ainsi les souchesles plus fertiles.

« JE RÉSERVE UNE PARCELLE POUR LE COUCHAGE EN HIVER »

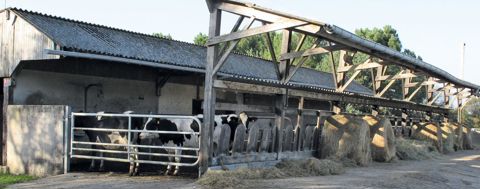

Les fourrages sont distribués dans une auge couverte en hiver. En revanche, il n'existe aucun bâtiment pour loger les vaches. L'éleveur réserve une parcelle d'hivernage de 2,5 ha pour les périodes d'affouragement en hiver, toujours la même, à proximité de la salle de traite. Cette prairie se dégrade au fil de l'hiver, mais elle se réimplante progressivement ensuite. L'éleveur n'a jamais eu besoin de la ressemer.

Dans ces conditions, les mamelles sont souillées de terre en hiver. Selon l'éleveur, ce n'est pas un problème et cela se nettoie facilement. Les cellules dépassent rarement la barre des 100 000.

Éric constate que ses vaches se portent bien. Elles sont habituées à être dehors. Les haies qu'il a plantées les protègent du vent. La pluie n'est pas un problème pour les animaux parce qu'il fait doux. En revanche, les vaches supportent moins bien la neige qui associe froid et humidité. Mais les épisodes sont rares dans la région.

Quant à l'éleveur, il ne se plaint pas de ses conditions de travail. Certes, il est toujours à l'extérieur, mais comme il est peu chargé en travail, il peut décaler certaines tâches en fonction de la météorologie. En revanche, il s'organise pour passer le moins de temps possible au travail. En hiver, les animaux se trouvent dans des parcelles accolées, à proximité de la salle de traite et de l'auge. Un projecteur permet d'éclairer les laitières pour surveiller les chaleurs. Tous les chemins sont stabilisés pour faciliter la circulation des animaux par temps humide. Un ensemble de petites choses qui permet ainsi de gagner du temps et de travailler dans de bonnes conditions. La récolte d'enrubanné commence fin mai, une date relativement tardive qui correspond à la recherche d'un fourrage riche en feuilles et en fibres. Les chantiers de foin suivent en juin. Au total, 35 ha sont fauchés.

Le pâturage est interrompu un été sur trois. Lorsque les prairies sont rases, Éric préfère passer à une alimentation fondée à 100 % sur les stocks et attendre que l'herbe repousse. « Le surpâturage à ce stade est catastrophique pour le potentiel », explique-t-il.

Les vaches bénéficient de chlorure de magnésium mélangé à du sel à disposition en pâture dans des bacs toute l'année. Ce minéral favorise l'immunité. L'éleveur n'apporte pas d'autres minéraux. Il a calculé que sa ration à base de pâturage fournit l'essentiel de ce dont les vaches ont besoin. C'est également le cas pour les oligo-éléments. « Comme j'utilise très peu d'engrais minéral, la croissance est plus lente, mais le fourrage est plus riche en oligo-éléments », précise Éric.

« JE TRAVAILLE EN CUMA POUR LIMITER LE MATÉRIEL »

Peu désireux d'acheter du matériel, Éric Favre travaille avec une Cuma. Elle se charge de la fauche, du bottelage, de l'enrubannage ainsi que du transport des balles. Éric assure fanage et andainage. La fertilisation se résume à 60 UK par an. Selon les années, pour assurer la production de fourrage, l'éleveur peut apporter un peu d'azote (30 à 50 UN). Il valorise également 120 m3 de lisier produits dans la zone d'alimentation en hiver. Ces épandages sont réalisés par la Cuma. Le plus important pour Éric, c'est d'apporter de la chaux humide sur toute la surface tous les cinq ans.

La simplicité du système de notre éleveur et l'absence de pointes de travail permettent un remplacement assez aisé. Éric a recours à une association locale pour ce type de service lorsqu'il part en vacances.

Ce mode de production n'est pas très éloigné du bio, mais Éric ne souhaite pas franchir ce cap. « Je ne veux pas bouleverser mon assolement et me créer des pointes de travail pour produire des concentrés bio. Et il me paraît aléatoire et coûteux de tout acheter », justifie l'éleveur.

Évoluer vers une augmentation de la production ne l'intéresse pas non plus. Sa laiterie lui a proposé des hausses de quotas à plusieurs reprises. Il y a réfléchi en 2008, alors qu'il a saisi l'opportunité de reprendre 6 ha. « J'ai pensé que je pourrais allonger la table d'alimentation, garder quelques vaches de plus et intensifier un peu la surface. »

La crise de 2009 lui a fait changer d'avis. Son revenu est passé de 30 000 à 21 000 €. Cette chute modérée alors que d'autres étaient dans le rouge l'a convaincu qu'il valait mieux réduire encore les charges plutôt qu'augmenter le volume. « Cela me permet de limiter l'impact d'une flambée du coût des intrants comme celui d'une chute du prix du lait », analyse Éric Favre.

Il poursuit donc sa réflexion pour réduire encore les charges et améliorer la solidité et la rentabilité de son système. Les pistes ne manquent pas, notamment en matière de génétique. Éric choisit des taureaux productifs en lait pour relever le potentiel des vaches et réduire leurs besoins en concentrés. Il vient d'acheter des paillettes de taureaux jersiais et rouge suédois afin de se lancer dans le croisement à trois voies. Son objectif est d'améliorer la rusticité pour réduire le coût de la fécondité. « Il y a d'autres manières de progresser que la hausse des volumes », souligne-t-il.

PASCALE LE CANN

Une table d'alimentation couverte Hormis la salle de traite, cette table d'alimentation est le seul « bâtiment » construit pour les animaux. Des festons remplacent les cornadis car ils sont mieux adaptés à la consommation de fourrages de type foin ou enrubannage.

Les veaux vivent dehors Après avoir passé six semaines avec leur mère dans le troupeau, les veaux sont rationnés en lait dans une parcelle proche de la salle de traite. Des mini râteliers abritent le fourrage et le concentré. Ils reçoivent du lait entier et s'habituent à pâturer.

Le pâturage peut représenter un tiers de la ration en hiver Malgré la faible portance des sols, l'éleveur fait pâturer les vaches en hiver. Chaque paddock se repose durant environ deux mois, et en fonction de la météo, le troupeau peut rester sur sa parcelle d'hivernage de 2,5 ha pendant deux à douze semaines. Il a alors accès à l'auge. Les animaux supportent très bien ces conditions, même s'ils semblent moins à l'aise en cas de neige. Mais cela se produit rarement dans la région.

Faciliter l'accès au râtelier Pour apporter des fourrages conservés aux génisses, l'éleveur dispose des râteliers sur des plate-formes au sol stabilisé, du côté des animaux comme de celui du chargement, aux entrées des pâtures.

Aménager les accès et bien penser les clôtures Les chemins ont été stabilisés avec du gravier il y a vingt ans. Les fils électriques des clôtures sont enterrés au niveau des chemins ou des passages d'homme.

Stockage à l'air libre Les balles d'enrubanné n'ont pas besoin d'abri. En revanche, les hangars repris lors de l'installation sont utilisés pour stocker le foin.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité