Pour économiser leur maïs-ensilage, Sophie et Philippe Gervais ont testé le 100 % pâturage accompagné de 2 à 3 kg de foin d'avril à juillet. Pari gagné.

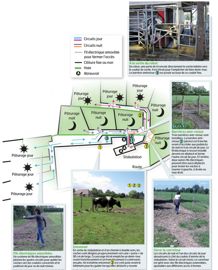

SOPHIE ET PHILIPPE GERVAIS N'IMAGINAIENT PAS qu'avec un robot de traite, la seule source fourragère pour les laitières serait, un jour, le pâturage au printemps et en début d'été. C'est pourtant ce qui s'est produit. Le 9 avril, ils ferment le silo de maïs-ensilage… rouvert trois mois plus tard, le 14 juillet. « Nous sommes convaincus de l'intérêt de l'herbe pâturée au printemps. D'ailleurs, en AOC Pont-l'Évêque et camembert de Normandie, nous sommes dans l'obligation d'en proposer à notre troupeau, à raison de 25 ares par vache. Seulement, nous ne pensions pas aller jusqu'au 100 % pâturage, en plus du foin qui est également prévu dans le cahier des charges. » La sécheresse du printemps 2011 a eu des conséquences sur les stocks fourragers 2011-2012. Le maïs semé après un dérobé de raygrass italien a souffert du froid et a été attaqué par les taupins, ce qui a contraint Philippe à le broyer pour implanter un mélange d'avoine et vesce. « Il restait 10 ha de maïs pour un peu plus de 100 t de MS. Nous avons distribué l'enrubannage et le foin initialement prévus pour les génisses pour réduire la part de maïs à 50 % dans la ration hivernale. Nous avons investi dans une mélangeuse à bol pour distribuer une ration homogène. » Pour économiser le maïsensilage jusqu'à la prochaine récolte, le couple décide de lancer le 100 % pâturage. Sur les conseils d'Olivier Leray, de Calvados Conseil Élevage, Sophie, en charge du pâturage, décide de diviser en trois paddocks de 1 à 1,5 ha les quatre parcelles de 3 à 3,5 ha autour de la stabulation. Objectif : gérer au mieux les hauteurs d'herbe en entrée et sortie animales, et éviter le gaspillage par les piétinements et les refus. En dix jours, courant mars, elle installe les clôtures électriques après avoir calculé avec Olivier la surface de chaque miniparcelle. Les clôtures périphériques sont fixes.

Sophie et Philippe n'agissent pas à l'aveuglette. Un certain nombre de conditions à un pâturage développé en système robot est déjà en place. En 2009, la construction de la stabulation et l'installation du robot dans la foulée sur un nouveau site sont réfléchies dans cette perspective. Entre 2009 et 2011, des prairies temporaires de ray-grass anglais + trèfle blanc ou de fétuque élevée + fléole sont progressivement semées autour du bâtiment. De ce fait, en mars, quatre îlots de pâture sont prêts, deux pour le jour et deux pour la nuit.

« NOUS ALLONS CHERCHER LES VACHES DEUX FOIS PAR JOUR »

De même, les chemins pour y accéder sont dessinés. Ceux tracés le long des prairies les amputent d'une bande de 4 m fixée par une clôture électrique. Les couloirs d'entrée et de sortie de stabulation sont, eux, encaissés. Ils ont d'ailleurs mieux résisté au printemps 2012 pluvieux. « Nos sols sont humides, ce qui pose des problèmes dans les zones très fréquentées ou peu ressuyantes, même si cela n'a pas d'incidence sur la propreté de la mamelle. Sans doute faudra- t-il envisager de supprimer les couloirs les plus délicats en créant, par exemple, sur les plus sains deux couloirs d'aller-retour de 2 m. Il faudra poursuivre notre travail d'encaissement. Le conseil général du Calvados accorde des aides pour l'aménagement de chemins de pâturage, à hauteur de 40 % pour un plafond de 12 500 €. Nous n'avons pas encore utilisé toute l'enveloppe. » Quant à l'abreuvement, il est amélioré en 2011. Les vaches ne buvant pas dans les prairies, un bac est posé en sortie de bâtiment, en plus des deux à l'intérieur. « En revenant de la prairie, certaines vont directement au robot et ressortent sans boire. Il fallait une autre solution. »

« 2,28 TRAITES PAR VACHE ET PAR JOUR EN MOYENNE »

« L'absence d'abreuvoir dans la parcelle permet de stimuler le retour des vaches vers le robot, complète Olivier Leray. Mais si elles doivent parcourir plus de 350 m, installer un abreuvoir dans la prairie est fortement recommandé. »

Une autre garantie à une bonne fréquentation du robot est que le point le plus éloigné ne dépasse pas 800 m. « Nous l'assurons aussi en allant chercher les vaches deux fois par jour au champ, entre 7 et 8 h, et 16 h 30 et 18 h. Le matin et le soir, nous constatons que seule une dizaine est revenue, souvent des primipares. Nous ne le faisons pas à horaires fixes pour ne pas les habituer et, pour nous, c'est moins contraignant. »

« Il y aura toujours des retardataires, poursuit Olivier Leray. Il faut l'intégrer dans l'organisation. Une telle mesure permet d'accéder à un taux de fréquentation du robot de 2,2 à 2,4 traites/ VL/j durant le 100 % pâturage, contre 2,8 en hiver. » La dernière mesure concerne les vaches de 40 kg de lait/j et plus. Le robot est programmé pour libérer les laitières sous ce niveau à partir de 19 h vers les parcelles de nuit. Les VHP, elles, ont l'autorisation de sortie à 24 h « Elles ont ainsi le temps de manger du foin et d'être traites une deuxième fois le soir », explique Sophie. Faire du pâturage la source fourragère principale au printemps – c'est-à-dire sans que cela soit forcément l'unique – nécessite des prairies de bonne qualité. C'est ce qui a d'ailleurs motivé Sophie et Philippe à semer des prairies temporaires. La division en paddocks permet de bien les valoriser. Sophie a affiné le système en jouant sur les paddocks de jour et de nuit. « Toutes les trois semaines au printemps, Olivier a mesuré à l'herbomètre les hauteurs d'herbe. Cela m'a permis de connaître le nombre de jours d'avance de pâturage et de visualiser la hauteur conseillée à la sortie des animaux. Pour atteindre cet objectif, j'alterne les début et fin de pâturage des mini-parcelles. Par exemple, si celle de jour est en début de pâturage, les vaches seront envoyées sur une “nuit” en fin de pâturage. Avec la première, cela leur permet de bénéficier d'une herbe de qualité et de bien finir la seconde. » Sophie inscrit sur son planning de pâturage les parcelles concernées, ce qui lui permet de ne pas perdre le fil. De son côté, Philippe fauche les refus et les exporte de l'herbage, en foin par exemple, pour favoriser une nouvelle pousse de qualité.

« 65 TONNES DE MS CONSOMMÉES EN 95 JOURS »

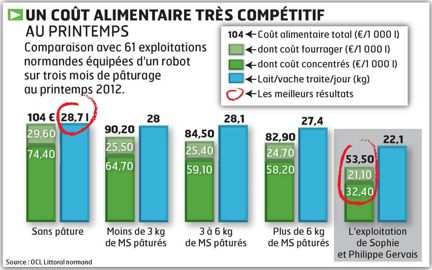

Après l'ouverture du silo le 13 juillet, Olivier Leray fait le bilan des 95 jours de 100 % pâturage. « L'intervalle moyen de retour sur la même parcelle est de 19,5 jours. On vise les 21 à 25 jours mais il faut se souvenir que le printemps était froid et humide, ce qui a compliqué la gestion. » La production de chaque îlot varie entre 3,6 et 5,6 t de MS/ha pour une moyenne de 4,5 t, soit 65 t consommées. Il aboutit au même résultat en partant de la production laitière qui est de 22,1 kg de lait par jour, « un résultat conforme à un stade de lactation de sept mois ». L'objectif d'économiser le maïs-ensilage est atteint. Une baisse en lait de 2 à 3 kg/ VL/j durant quelques jours et l'arrivée d'une quinzaine de vaches en lait achetées ont incité Sophie et Philippe à réintroduire 4 à 5 kg de MS de maïs-ensilage le 14 juillet. Le bilan techniquement positif l'est aussi économiquement. Le coût alimentaire s'élève à 53,50 €/1 000 l, dont 32,40 € de concentrés sans y intégrer le propylène glycol (2,5 kg de VL 18, 170 g de tourteau de soja et 125 g de minéraux). « Nous avons franchi le pas du 100 % pâturage contraints et forcés au printemps. Nous ne regrettons pas. Nous ne pensions pas c'était si technique. »

CLAIRE HUE

Double portillon - Pour éviter les bousculades avant d'entrer dans la stabulation, un double portillon a remplacé le simple initialement posé.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs