Depuis sept ans, les 90 prim'holsteins du Gaec de la Papionnère font des allers-retours entre les prairies et les deux robots de traite. Pourtant, le niveau de production moyen frôle les 12 000 litres de lait. Visite guidée.

EN 2008, LA SALLE DE TRAITE DU GAEC DE LA PAPIONNÈRE devenait saturée. Philippe et Bertrand Jaunasse, deux des quatre associés, n'envisageaient pas de continuer la traite. La décision d'installer deux stalles de traite s'est vite imposée. « Mais nous ne voulions pas nous priver du pâturage, insistent-ils. Avec les robots, le défi est d'avoir de l'herbe de très bonne qualité pour motiver les vaches à la valoriser. Il faut que ce soit du pâturage utile. Nous avons essayé de réaliser du pâturage tournant, mais cette pratique est trop complexe à gérer avec les robots. Grâce à notre système avec deux grandes parcelles, nous avons gagné en simplicité. En contrepartie, c'est plus exigeant pour obtenir une bonne qualité d'herbe. »

« AVOIR DE L'HERBE DE QUALITÉ SE PRÉPARE À L'AUTOMNE »

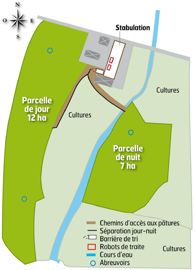

Les associés ont opté pour une parcelle de jour de 12 ha et une autre de 7 ha pour la nuit. Les vaches sortent en journée à partir de mars et pendant la nuit trois semaines plus tard. « Pour réaliser un pâturage précoce, nous faisons un apport d'ammonitrate de 40 à 50 unités au moins trois semaines avant la mise à l'herbe, précise Philippe. En effet, le trèfle ne fournit de l'azote que quand il fait chaud, soit à partir de mai. Il est nécessaire d'avoir tout le temps une production d'herbe d'excellente qualité car les vaches choisissent la facilité. Ce n'est jamais gagné d'avance. Nous sommes tout le temps sur le fil. Nous recherchons davantage la qualité que la quantité. »

À partir de la fin juin, le pâturage ne se fait plus que la nuit. « Pendant les fortes chaleurs d'été, il faut privilégier le pâturage de nuit car les vaches laitières craignent la chaleur, surtout avec un tel niveau de production, confie Philippe. Quand il fait trop chaud, nous allons les chercher en prairies dans l'après-midi. Elles continuent à sortir la nuit jusqu'à la fin du mois d'août, voire jusqu'en septembre. Après, cela devient du parcours. À l'automne, l'herbe n'est plus valorisée correctement car les vaches ont une nette préférence pour l'auge. »

Le poids moindre des génisses et des jeunes boeufs de l'exploitation est utilisé pour leur faire pâturer les parcelles destinées aux laitières jusqu'à la fin janvier. « Il faut une prairie bien rasée à l'entrée en hiver, précise Bertrand, en charge de l'agronomie de la ferme. Dès que les conditions de portance sont favorables, il faut en profiter pour travailler avec un chargement élevé. À l'inverse, en conditions humides, nous travaillons avec un chargement plus faible pour éviter le piétinement. Nous nous refusons à installer des râteliers pour préserver les prairies au maximum. » Le déprimage par les génisses et les boeufs valorise ainsi une herbe de moindre qualité et prépare la future période de pâturage des laitières après deux mois de repos hivernal. Selon les années, une parcelle d'appoint de quelques hectares est constituée et permet de faire face à un manque d'herbe. Pour conserver des prairies de bonne qualité, elles sont retournées tous les cinq ou six ans, puis suivent deux années de cultures.

« Dans l'idéal, il en faudrait quatre », concède Bertrand.

« IL FAUT ENCOURAGER LES VACHES À SORTIR PÂTURER... »

Cette qualité d'herbe recherchée a non seulement pour but d'apporter un aliment riche, mais surtout de motiver les vaches à aller la pâturer. « Avec une herbe de qualité moyenne, les vaches resteraient dans le bâtiment et nous perdrions l'intérêt de l'herbe sur pied, explique Philippe. Il faut d'ailleurs les réhabituer à sortir après l'hiver. Pour cela, nous laissons l'accès libre aux prairies en fin de matinée de la première semaine de pâturage. La barrière de tri n'est activée que la deuxième semaine. Nous nous rendons alors disponibles pendant trois ou quatre jours pour sa mise en fonctionnement, en particulier pour les primipares. C'est nécessaire si nous voulons que cela fonctionne. » Ensuite, la barrière de tri est mise en service : entre 8 h 00 et 17 h 30, direction la parcelle de jour, et entre 19 h 30 et 4 h 00, direction la parcelle de nuit. Ne peuvent passer que les vaches dont l'intervalle de traite, transmis par les robots, convient aux critères des éleveurs. « Pour donner envie de sortir au printemps, nous autorisons facilement les sorties en réglant à 90 % du lait attendu. Puis, nous revenons à un réglage plus classique à 70 %. » Des portillons antiretour permettent le retour vers la stabulation.

« ... MAIS AUSSI À RENTRER POUR SE FAIRE TRAIRE »

« Quand les vaches sortent le soir, elles ne reviennent pas la nuit pour se faire traire, constate Philippe. En les alimentant le matin, il y a un retour facile du pâturage de nuit. En revanche, nous ne voulons pas distribuer l'aliment en deux fois pour des raisons d'organisation du temps de travail. Du coup, nous avons investi en 2010 dans un repousse-fourrages automatique. » L'aliment est déposé le matin à 60 cm du cornadis. Le robot ne le repousse qu'à 17 h 00 pour créer un nouveau stimuli. Motivées, les vaches intègrent le bâtiment en passant par la case robot. « Limiter la quantité de maïs à l'auge permet de créer un peu de frustration dès le milieu de la matinée, et donc l'envie de sortir, remarque Philippe. Maintenant, les vaches ont l'habitude du "bip" de démarrage du repousse-fourrages, tout autant que du bruit de la mélangeuse. »

Avec 90 vaches, les deux stalles de l'exploitation ne sont pas saturées. Quand les vaches traînent pour la traite, le retard est vite rattrapé. Selon la quantité de lait produite, jusqu'à 6 kg de concentré de production sont distribués pendant la traite, 2,5 kg de correcteur semi-tanné et 3,5 kg d'aliment VL. « Nous avons fait en sorte qu'il y ait environ 12 kg de lait non pourvus par la ration de base. Cela incite les vaches à venir aux robots. »

Dans un sens comme dans l'autre, le nombre de vaches à pousser vers les robots est faible. « En général, il n'y en a que quelques-unes, voire aucune, signale l'éleveur. Quand il fait chaud, il y en a davantage. Gérer les retardataires peut prendre quotidiennement deux ou trois fois dix minutes. » Le nombre de traites par jour et par vache est de 2,7 en hiver et descend au minimum à 2,2 pendant la saison de pâturage.

« NOUS ÉCONOMISONS 3 000 € D'ALIMENT PAR MOIS DE PÂTURAGE »

La ration semi-complète est équilibrée à 25 kg de lait : 8 kg de maïs ensilage, 1 kg de foin, 1,2 kg de luzerne déshydratée, 1,3 kg de foin de luzerne et le reste en herbe sur pied. L'hiver, le pâturage est remplacé par 3 à 4 kg d'enrubannage de ray-grass anglais et de trèfle blanc, et la quantité de maïs ensilage monte à 13 kg. « C'est à l'auge que nous faisons des économies », résume Philippe.

Pour se rendre compte de l'intérêt économique du pâturage, Philippe surveille le coût alimentaire dynamique, c'est-à-dire au mois le mois. « Cela me permet d'être le plus réactif possible en cas de besoin. En moyenne, nous économisons avec l'herbe sur pied 40 €/1 000 litres sur le coût alimentaire. Avec des mois à 75 000 litres de lait produits, cela représente une économie mensuelle de 3 000 €. Cela nous permet d'afficher une marge sur coût alimentaire de 250€/1 000 litres en 2014 et de 200€début 2015 du fait de la baisse du prix du lait. C'est 15 € au-dessus du groupe robot du département ! C'est motivant de voir que nos efforts paient car il faut avouer qu'à certains moments, j'ai envie d'arrêter le pâturage car c'est très exigeant. Nous avons parfois plus de travail au printemps que quand les animaux sont dans le bâtiment. C'est tellement exigeant qu'il faut savoir rester motivé ! »

Le troupeau de l'exploitation comptera peut-être dans les années à venir 110 têtes. « Au-delà, nous perdrions en confort et le pâturage sera plus difficile à gérer, estime Philippe. De plus, je suis convaincu des bienfaits du pâturage sur le plan alimentaire et santé, même si c'est difficilement chiffrable. »

ÉMILIE AUVRAY

Barrière de tri. Selon l'horaire et le pourcentage de lait attendu, la barrière de tri oriente soit vers la parcelle de jour, soit vers la parcelle de nuit, ou encore vers le bâtiment d'élevage.

Repousse-fourrages « Nous désactivons le repousse-fourrages avec le bouton d'arrêt d'urgence pour le remettre en service à 17 h. Cela incite les vaches à revenir dans le bâtiment. »

Des chemins bien entretenus « Nous n'avons pas eu à refaire les chemins avec l'arrivée des robots car nous faisions déjà pâturer avant, précise Philippe. Ils sont constitués de graviers ronds car nous sommes regardants sur la santé des pattes. »

Grâce à une réflexion sur la circulation des animaux entre les pâtures et le bâtiment, le nombre de traites ne descend pas en dessous de 2,2.

Les prairies sont retournées tous les cinq ou six ans. Suivent deux années de cultures. Un léger surpâturage favorise la pousse du trèfle.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité