Dans les Flandres belges, la gestion intensive du pâturage sur une surface accessible limitée autour des bâtiments s'inscrit dans une logique d'optimisation de la marge de l'atelier lait.

POUR MIEUX PASSER LES MOMENTS DE CRISE, il ne faut pas attendre la crise pour réagir ! » Cette maxime qu'aime rappeler Eddy Decaesteker, conseiller d'élevage en Belgique à Inagro(1), résume l'enjeu auquel sont confrontés les éleveurs flamands, pris en étau entre un prix du lait très volatil et une forte pression foncière. Sur ce territoire, on évoque des montants de reprise compris entre 60 000 et 80 000 €/ha. « Je dis souvent aux éleveurs que s'ils parviennent à améliorer leur système en année difficile, cela signifie qu'ils perdaient de l'argent lors des années plus favorables », insiste le conseiller.

Face à cette réalité économique, le maintien du pâturage, même sur des surfaces accessibles limitées à proximité des bâtiments, reste un facteur de réduction du coût alimentaire journalier des troupeaux laitiers (voir tableau p. 54). Pour cela, les éleveurs peuvent s'appuyer sur des conditions pédoclimatiques favorables à la pousse de l'herbe et sur une forte fertilisation azotée (par dérogation, la limite d'azote épandable sur prairies pâturées en Flandres belges est de 360 U/ha, dont 250 U d'azote organique). Mais au-delà de la quantité d'herbe produite par hectare, la productivité laitière au pâturage repose sur une qualité constante mise à la disposition des laitières. « L'objectif est de maintenir un niveau de production élevé car la surface coûte cher. Dès lors, le défi majeur pour l'éleveur flamand est de garder une herbe de qualité constante et appétente malgré un nombre important d'animaux sur une petite surface », explique Eddy Decaesteker.

Mettre à disposition une herbe appétente et homogène

Dans cet environnement, pas question donc d'accepter une baisse de lait dans le tank au pâturage. Cette exigence passe d'abord par une organisation du pâturage intermédiaire entre le pâturage libre et le pâturage tournant.

ACCÉLÉRER LA ROTATION SUR LES PADDOCKS

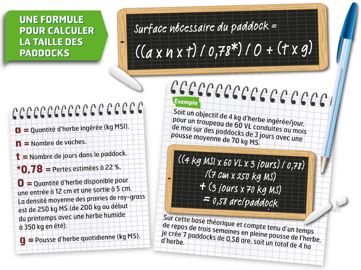

Pour rappel, le pâturage libre consiste à laisser l'accès au troupeau à toute la surface disponible, à partir d'une hauteur d'herbe de 8 cm à l'entrée dans la parcelle(2). Ce système offre une qualité d'herbe régulière, mais pose la difficulté de bien valoriser la biomasse disponible à cause d'une consommation hétérogène de la parcelle par les animaux. Le passage au pâturage tournant vise à corriger cette carence. Classiquement, il consiste à diviser la surface accessible en paddocks de trois jours, sur lesquels on instaure une rotation des animaux, après un temps de repousse qui va de trois semaines au printemps jusqu'à six semaines en été (voir ci-contre). L'entrée dans le paddock se fait à une hauteur d'herbe de 12 cm et la sortie à 5 cm. « Cette évolution est une étape importante au cours de laquelle l'éleveur, à travers ses observations, apprend à gérer l'herbe comme une culture à part entière. Mais c'est aussi une pratique gourmande en temps de travail, qui exige la tenue d'un calendrier de pâturage pour s'y retrouver. C'est pourquoi avec l'expérience, la plupart l'abandonnent progressivement. » D'ailleurs, cette conduite pose d'autres difficultés : au troisième jour dans le même paddock, l'herbe est plus rare et de moindre qualité, ce qui complique le calcul de la ration distribuée à l'auge, les entrées de parcelles sont souillées et piétinées et il est difficile d'installer l'eau dans tous les paddocks. Inagro a donc vulgarisé une pratique intermédiaire qui consiste à créer des paddocks prévus pour une durée théorique de cinq à dix jours. Les vaches n'y resteront que trois jours, pour y revenir après un temps de repousse réduit. L'entrée dans le paddock se fait toujours à une hauteur d'herbe de 12 cm. « Concrètement, les vaches sortent avant que toute l'herbe ne soit consommée sans être bloquées pour les amener à raser la pâture. L'idée n'est pas de valoriser au maximum toute la biomasse, mais de tourner beaucoup plus vite pour avoir en permanence une herbe de meilleure qualité. »

ADAPTER LA RATION À L'AUGE À LA POUSSE DE L'HERBE

Dans ce système, pour que la qualité de l'herbe reste homogène, il faut que la consommation soit égale à sa pousse. Lorsqu'elle devient plus rapide, on peut débrayer un paddock pour la fauche. Les courbes de pousse d'herbe quotidienne, diffusées par les chambres d'agriculture et les organismes de contrôle laitier, apportent une aide précieuse en vue d'adapter les quantités distribuées à l'auge en fonction des disponibilités.Prenons l'exemple suivant : un troupeau de 60 vaches laitières dispose de 4 ha d'herbe à proximité des bâtiments, le reste est fauché et non disponible avant fin mai. La pousse de l'herbe est de 80 kg de MS/ha/jour au maximum début mai. À cette période, la quantité d'herbe disponible est de : 4 ha x 80 kg de MS x 0,78 (perte estimée de 22 %) x 60 vaches = 4,12 kg de MS par vache et par jour.

« Les écarts d'une année à l'autre sont importants et les courbes de pousse de l'herbe ne sont pas des prédictions, mais un constat à l'instant T. Elles permettent néanmoins de confirmer ce qu'observe l'éleveur sur le terrain, et ce qu'il pressent en fonction du climat et de la froideur de ses parcelles. En effet, c'est le froid ou le sec qui va influer sur la pousse et conduire l'éleveur à recalibrer sa ration à l'auge, mais aussi le temps passé dans la prairie. »

LIMITER LE TEMPS DE PRÉSENCE POUR PÂTURER SANS SALIR

Pour limiter le salissement de l'herbe par les bouses et l'urine (riche en potassium, dont l'excès génère une perte d'appétence), il faut réduire le temps de présence dans la pâture au temps nécessaire à l'ingestion et à la rumination. Une estimation est possible à partir d'un repère simple :

- en deçà de 4 heures/jour, on retient 1 kg de MS ingérée/heure ;

- au-delà de 4 heures/jour, l'ingestion est estimée sur la base du nombre d'heures de présence dans la pâture moins 1 kg de MS. Par exemple, 6 heures dans la prairie = 5 kg de MS, temps de rumination compris.

En ramenant les éléments fertilisants dans le bâtiment, cette pratique participe aussi à une meilleure répartition des déjections. Lorsque le pâturage se limite à 1 ou 2 kg de MS/jour avec une forte densité animale, le principe consiste à limiter le temps de présence à 2 heures/jour dans la prairie. En néerlandais, cela s'appelle siësta beweiding qui peut se traduire par : « Ne laisse pas le temps de se coucher ». La finalité est de pâturer sans salir. « Pour cela, il s'agit de ne pas sortir le troupeau immédiatement après l'ingestion de la ration à l'auge afin d'éviter que les vaches aillent se coucher en pâture. Elles ne doivent pas sortir le ventre plein, mais avec de l'appétit, juste le temps de consommer leur part d'herbe, par exemple entre 12 et 14 heures. »

NETTOYER LES PÂTURES À LA FIN DU PRINTEMPS

Si à la fin du printemps, les pâtures sont fortement souillées, au-delà de l'inappétence que cela provoque, l'herbe non pâturée autour des bouses poursuit sa croissance jusqu'à la floraison, un stade où elle ne consomme plus ni l'azote ni la potasse disponible fournie par les déjections. Dans ce cas, l'étalage des bouses, suivi dix jours plus tard d'une fauche des refus (entre 5 et 10 cm), est recommandé, car c'est l'herbe jeune qui profite des éléments fertilisants. Cet entretien va permettre d'égaliser la qualité et le goût de l'herbe pour un retour programmé des animaux dans la pâture après trois semaines de repousses. Si la quantité d'herbe fauchée est importante, on pourra alors la ramasser pour les génisses.

À la même période, Eddy Decaesteker fait part d'une pratique courante mise en oeuvre par les éleveurs flamands : l'épandage de 100 kg/ha de sodium (de type sel d'agriculture) pour redonner de l'appétence à l'herbe. « Cette pratique correspond à une carence de nos sols en sodium. Elle incite les vaches à consommer de l'herbe. Si on souhaite profiter de l'apport d'azote pur et y associer le sel en mélange, il faut épandre rapidement pour éviter la prise en masse », explique-t-il.

Prévoir des silos étroits pour limiter l'échauffement

Mécaniquement, lorsque les vaches pâturent, la part d'ensilage distribué à l'auge diminue, l'avancement du silo est ralenti, ce qui fait courir le risque d'échauffement du fourrage. Pour préserver sa valeur nutritive et son appétence, il faut donc s'assurer de respecter un avancement minimum du front d'attaque de 1,50 m par semaine. Pour cela, il est préférable de concevoir des silos plus petits en prévision des mois d'été (par exemple, deux silos de 6 m au lieu d'un seul plus large). « Le cas échéant, certains n'hésitent pas à débâcher pour réétaler le tas d'ensilage et ainsi respecter un avancement suffisant. Il s'agit d'une étape délicate car, à cette occasion, on remet de l'oxygène dans le maïs. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser l'opération rapidement et de recouvrir le tas avec une couche de coproduits humides, comme les drèches de brasserie ou des pommes de terre broyées, sur une épaisseur de 10 à 15 cm pour éviter la reprise en fermentation. »

Un pâturage bien conduit passe donc aussi par une ration idéale distribuée à l'auge, « et si le lait baisse dans le tank au pâturage, ce n'est pas de la faute de l'herbe, plaisante le conseiller, avant de rappeler que la même réflexion doit être menée à l'automne : on oublie encore trop souvent de profiter de l'herbe d'automne pour recalibrer sa ration, alors qu'il y a aussi de l'argent à gagner à cette période à travers la réduction du correcteur azoté. »

JÉRÔME PEZON

(1) Inagro est un centre de recherche et de conseil en agriculture basé à Rumbeke. Ses deux conseillers spécialisés en élevage laitier accompagnent une centaine d'éleveurs sur le principe d'un suivi forfaitaire d'un an comprenant quatre à cinq visites et une veille téléphonique. (2) Estimation, en prenant pour repère la hauteur d'herbe au niveau des bottes : talon = 5 cm, cheville = 8 cm, bas mollet = 10-12 cm, mi-mollet = 15 cm.

Eddy Decaesteker, conseiller d'élevage à Inagro

Au pâturage, lorsque la part de l'alimentation à l'auge est réduite, la création de silos étroits permet de respecter l'avancement du tas d'ensilage. © J.P.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité