Florian Patingre développe l'autonomie alimentaire de son élevage par les fourrages et cherche à diminuer l'ensemble des intrants sur son exploitation. Le méteil qu'il produit depuis deux ans contribue à sa stratégie.

DEPUIS SIX ANS, FLORIAN PATINGRE NE CESSE D'AJUSTER ses pratiques et de diminuer ses intrants. Cet éleveur de 31 ans vise à « être le plus autonome possible sur l'exploitation et dégager du revenu ». Le jeune agriculteur, dont les parents ne sont pas dans le métier, s'est installé en société avec sa tante début 2009, sur 50 ha avec 250 000 litres de quota. Des attributions laitières ont porté sa référence à 398 000 litres en 2014. Pour assurer ce développement à surface constante, en accord avec ses buts d'autonomie et d'économie, Florian Patingre a fait évoluer ses techniques d'alimentation du troupeau, et la conduite de ses surfaces qu'il mène en entraide avec un voisin. « Mon objectif est de produire mon lait avec un maximum de fourrages, explique Florian Patingre, désormais seul au sein de l'EARL. Outre des raisons économiques, ce choix relève du fait que les qualités des fromages dépendent du sol et de ce qui y pousse, car j'ai le projet de faire, à l'avenir, de la transformation laitière sur l'exploitation. »

« J'ACCEPTE UNE BAISSE DU NIVEAU D'ÉTABLE EN ÉTÉ »

Pour garantir une valorisation maximale des fourrages, l'éleveur recherche des laitières avec une grande capacité d'ingestion. « C'est pour cela que j'ai opté, il y a cinq ans, pour un sevrage tardif de mes veaux », souligne-t-il (lire encadré). Quant aux surfaces, il s'agit d'y récolter un maximum de ressources, d'une valeur alimentaire optimale. « Pour cela et pour des raisons agronomiques (limitation du lessivage, des adventices), j'ai fini par couvrir mes sols en permanence. J'utilise en interculture avant maïs un mélange ray-grass et trèfle violet, et du méteil depuis deux ans. Tout est récolté pour l'alimentation. »

L'alimentation des laitières a ainsi été assurée à 80 % par les fourrages de l'exploitation en 2013 et 2014 (ils ont représenté 17,5 kg de matière sèche en moyenne, sur les 21,5 kg ingérés quotidiennement). En hiver, la ration mélangée est fondée sur l'ensilage d'herbe et de maïs. Et depuis 2011, elle intègre des coproduits. Les quarante vaches reçoivent 42 kg bruts d'ensilages - moitié herbe (luzerne et dérobées) et moitié maïs, stockés dans un même silo (voir photos) - 2 kg de maïs grain broyé, et 10 kg de drèches (5 kg de drèches de brasserie et 5 kg de drèches de soja). Quatre à cinq kilos de foin par jour leur sont distribués en journée. « Pour complémenter cette ration équilibrée à 30 litres, j'utilise mes graines broyées de méteil à la manière d'un aliment VL 18. Sauf cette année, car en raison du grand nombre de grains germés, leur valeur était insuffisante. »

En période estivale, « le troupeau pâture de jour (à 500 m du bâtiment) de mai à fin juin puis en septembre-octobre, et de nuit en juillet-août, avec une complémentation de maïs à l'auge, et un apport de foin de luzerne. J'accepte alors une baisse du niveau d'étable, mon objectif étant de produire de façon économique ».

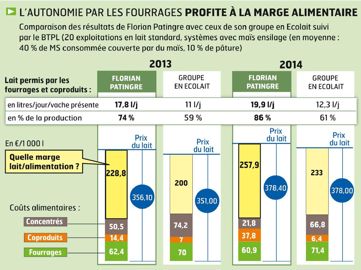

Chaque année, tout en maintenant sa production à 8 500-8 800 litres de moyenne économique, Florian Patingre gagne en autonomie alimentaire. En témoigne l'historique du suivi Ecolait : la part du lait permise par les fourrages et les coproduits, de 50-60 % entre 2009 et 2012, atteint 86 % en 2014.

Florian a travaillé ses surfaces fourragères dès son installation. Il ose les essais, et a dû abandonner certaines tentatives. Comme ce semis de méteil, suivi d'une implantation de maïs, en vue de tout ensiler en même temps : cela n'a pas été concluant car « les tiges du maïs sont restées chétives ».

« J'AI ADOPTÉ LA LUZERNE, UNE FOURRAGÈRE PEU DÉVELOPPÉE ICI »

Dès 2009, l'agriculteur a d'abord introduit avec succès la luzerne, « une fourragère peu développée dans le secteur ». D'un hectare la première année, elle occupe aujourd'hui 6 ha. Il a opté pour un mélange de 80 % de luzerne associée à un mélange de graminées et de légumineuses, qu'il laisse en place durant quatre ans.

« Les première et quatrième coupes sont mises en silo, avec les autres ensilages, et les deuxième et troisième coupes sont récoltées en foin. » En 2012, Florian a adopté le méteil. Ce mélange composé de pois, vesce, triticale, blé, avoine et orge, succède à une récolte de blé ou de maïs. Il prélève sa semence et l'implante entre le 1er et le 10 octobre.

« LE MÉTEIL M'ASSURE DES STOCKS D'HERBE SUFFISANTS »

Selon son mode d'exploitation, le méteil représente une source complémentaire de fourrage, ou de concentrés et paille. En effet, il est en partie ensilé à partir du 15 mai « lorsque sa valeur est maximale », et en partie moissonné à maturité (rendement de 50 à 60 q/ha). « Je joue désormais beaucoup sur mon méteil pour m'assurer des stocks d'herbe suffisants », souligne l'éleveur. Lorsque le méteil est ensilé, l'agriculteur implante immédiatement, mi-mai, du maïs sur les terres libérées. Cela ne retarde en rien ses travaux car « les sols ici se réchauffent très tardivement, on ne sème pas plus tôt », pointe-t-il.

Florian Patingre apprécie d'autant plus le méteil qu'il entre dans sa stratégie de baisse d'intrants sur ses cultures. Semé en direct, il ne requiert ni produits phytosanitaires ni engrais, et « en occupant les sols, il les laisse propres ». Un atout pour l'agriculteur qui applique ses herbicides, les seuls phytosanitaires désormais utilisés sur son exploitation, « à demi, voire à quart de dose ». Sa dizaine d'hectares de maïs est d'ailleurs en partie désherbée par binage, avec apport localisé d'engrais au passage. L'éleveur a ainsi produit son maïs fourrage avec 384 €/ha d'intrants en 2013, soit 90 €/ha de moins que la moyenne de son groupe Ecolait.

« JE COMPTE ALLER PLUS LOIN »

« Je compte encore faire évoluer mes techniques », indique-t-il.

Toujours en quête de nouvelles solutions, cet agriculteur n'utilise les antibiotiques que pour des tarissements, a adopté depuis un an les huiles essentielles et l'homéopathie sur le troupeau, et teste sur cultures les vertus fongicides de certains extraits de plantes.

« Côté autonomie alimentaire, je compte aller vers davantage d'ensilage d'herbe, et aussi implanter cette année 2 ha de soja pour l'autoconsommation par les laitières. Peut-être sous forme de graines germées... », explique Florian Patingre.

CATHERINE REGNARD

Même silo sandwich pour tous les fourrages. Depuis trois ans, Florian Patingre ensile différents fourrages, base de la ration hivernale des laitières, et simplifie leur stockage en les conservant en couches dans le même silo. « Ainsi, je reprends tout directement à la mélangeuse », apprécie-t-il. En mai, le couvert ray-grass et trèfle violet et le méteil qui précèdent les maïs sont ensilés. La première coupe de luzerne est réalisée à l'autochargeuse sans couteaux, pour garder toute la fibre : le silo ainsi constitué est bâché jusqu'en fin d'été. Il est alors ouvert pour accueillir la dernière coupe de luzerne, calée deux jours avant l'ensilage de maïs, dernier fourrage stocké.

Paille de méteil. Toute la paille de méteil récoltée (6 ha) est consommée à volonté par les génisses, de leur naissance à six mois. « Elle contient toujours un peu de graines de pois », signale l'éleveur qui ne leur apporte aucun concentré.

Graines broyées de méteil . Les céréales (triticale, blé, avoine) et protéagineux (pois, vesce) composant le méteil moissonné en 2013 ont été utilisés en concentré pour les laitières, comme prévu par l'éleveur. En 2014, « leur valeur était insuffisante à la suite de la germination. Donc, ce sont les génisses qui les consomment et les vaches reçoivent un aliment acheté. »

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité