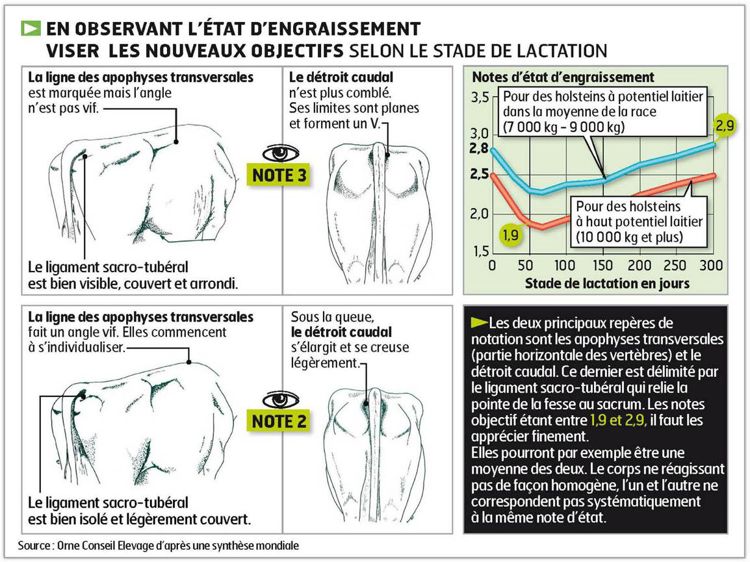

En race prim'holstein, la référence d'une note d'état corporel de 3,5 au vêlage est obsolète. Il faut viser 2,5 à 2,8 pour les multipares et 3,2 pour les primipares.

LES OBJECTIFS D'ÉTAT D'ENGRAISSEMENT, fixés en France il y a plus de vingt ans, ne sont plus adaptés à la holstein d'aujourd'hui. Elle est devenue grande et anguleuse, avec un potentiel laitier très élevé. « Les recommandations d'état d'engraissement selon le stade de lactation élaborées dans les années quatre-vingt sont toujours appliquées, à savoir 3,8 au vêlage, une perte d'état de 1,5 point 50 jours après et un objectif de 3,5 au tarissement (3,2-3,3 pour les primipares). Or, en trente ans, la holstein a évolué. Pour mettre ces objectifs en adéquation avec le morphotype actuel, les techniciens ont tendance à appliquer 0,5 à 1 point en plus par rapport à la table de notation de 1984, ce qui fausse les bases pour l'élaboration des rations laitières », observe Yann Martinot.

Pour le directeur technique d'Orne Conseil Élevage, il faut rebattre les cartes, d'une part en appliquant stricto sensu la grille de notation de 1984, d'autre part en modifiant les objectifs d'état d'engraissement. « À partir de 3,5 d'état d'engraissement au vêlage, la holstein d'aujourd'hui court le risque du syndrome de la vache grasse. Elle a moins d'appétit. Son organisme compense cette moindre ingestion par une mobilisation plus importante de ses réserves. Quelle que soit la réaction alimentaire apportée après le vêlage, le mouvement enclenché devient incontrôlable. La seule solution est d'apporter du propylène glycol pour oxyder ce surplus de lipides. Il est donc impératif de maîtriser l'état d'engraissement des holsteins, surtout si leur potentiel laitier est élevé. » Pour ces profils, la sélection génétique a conduit à un amaigrissement plus important en début de lactation.

Ainsi, une vache à 11 000 kg de potentiel laitier et à 3 de note d'état au vêlage mobilise 327 UFL dans les trois premiers mois contre 114 UFL pour 7 000 kg. L'autre risque d'un excès d'état est un cycle de reproduction de la holstein perturbé (voir p. 39 et 40 de L'Éleveur laitier d'octobre 2011).

Des publications en 2010 conduisent à revoir à la baisse les objectifs corporels de la race. Au vêlage, il faut désormais viser pour les multipares entre 2,5 et 2,8 selon le potentiel laitier (voir courbe ci-dessus). Pour les primipares, la note peut atteindre 3,2. « La perte d'état dans les trente à cinquante jours après le vêlage ne doit pas dépasser 1 à 1,5 point. Ensuite, la reprise d'état doit permettre de revenir à une note proche de celle du vêlage, ce qui facilite la gestion du tarissement durant lequel aucune reprise d'état n'est nécessaire. »

Rapport PDIE/UFL. Adapté au stade de lactation

Même si la mobilisation des réserves corporelles est génétiquement programmée en début de lactation, rien n'empêche de contrôler son amplitude. Le rapport PDIE/ UFL de la ration distribuée est un bon indicateur. Il permet de s'assurer que sa teneur en azote est en cohérence avec l'énergie et n'oblige pas l'animal à puiser dans ses réserves. Pour rappel, les PDIE sont les protéines permises par l'énergie fournie par la ration.

• Les trois premiers mois de lactation, le rapport PDIE/ UFL conseillé est de 105. Pour limiter les anomalies de cycle de reproduction et les mortalités embryonnaires, l'Inra conseille même de le descendre à 100. Dans ce cas-là, l'écrêtement du pic de lactation permet de réduire le déficit énergétique. Les réserves adipeuses sont moins sollicitées. À l'inverse, certains éleveurs souhaitent encourager le pic de production avec un PDIE/UFL de 110. Il faut alors allonger la lactation et décaler la mise à la reproduction.

• En pleine lactation, l'énergie et l'azote doivent être à l'équilibre pour un ratio à 100. Si l'éleveur est en avance sur son quota, il peut le descendre à 95.

Acidose subclinique. Tout pour éviter cette maladie métabolique

Le contrôle de l'amplitude de l'amaigrissement en début de lactation passe aussi par une maîtrise des maladies métaboliques. Elle évitera une baisse d'ingestion. Dans le cas contraire, l'animal puise dans ses tissus adipeux pour satisfaire ses besoins en énergie. « La maladie métabolique la plus difficile à gérer est l'acidose subclinique. »

• Éviter la surdensité à l'auge. La première prévention y est un nombre suffisant de places pour un accès correct. « Il faut au moins dix repas par jour. Sinon, les laitières auront davantage de pics acides ruminaux. »

• Un maïs-ensilage à 35 % de MS. L'autre mesure indispensable est la fourniture d'un fourrage de qualité. Pour Yann Martinot, dans une ration fourragère hivernale composée à 75 % de maïs-ensilage et 25 % d'ensilage d'herbe, l'idéal est de disposer d'un maïs-ensilage à 35 % de MS, bien tassé dans le silo. « Le risque d'un excès d'acides gras volatils dans le rumen se réduit puisque 70 % de l'amidon y est dégradé. Les 30 % restants le sont dans l'intestin. Avec un maïs à 30 % de MS, cette proportion monte à 95 % dans le rumen. Il est plus acidogène. » (voir aussi L'Éleveur laitier de novembre 2011, p. 52).

• Une ration suffisamment fibreuse. Évidemment, une ration riche en fibres contribuera à éviter le phénomène d'acidose. La salivation qu'elle engendre participe à maintenir le pH de la panse à plus de 6,2.

Ration. Ajuster l'intervalle vêlage-vêlage

En vêlages étalés ou semi-étalés, l'état d'engraissement des vaches holsteins est soumis au mode rationnement. L'intervalle vêlage-vêlage (IVV) joue un rôle déterminant.

• Ration complète : avec un intervalle vêlage-vêlage supérieur à 450 jours, le risque d'une prise d'état trop importante est grand en fin de lactation, surtout pour les vaches de 7 000 kg à 8 000 kg. La ration est trop énergétique par rapport au lait fourni. En effet, en vêlages étalés, la tendance est à une ration riche tout au long de l'année pour soutenir les débuts de lactation.

• Ration semi-complète ou individuelle : avec des intervalles vêlage-vêlage de moins de 410 jours, les prim'holsteins sont exposées à un état corporel insuffisant au vêlage. Il faut donc veiller à ne pas caler la ration uniquement sur le lait en ajoutant un concentré énergétique (blé, maïs grain) en fin de lactation (1 point d'état = 240 UFL).

• Au robot : traites moins de deux fois par jour en fin de lactation, les holsteins ont une lactation moins persistante. Par un effet de vase communicant, ce phénomène allonge la période de tarissement, avec un risque d'engraissement à la clé. Il faut les mettre à la reproduction le plus tôt possible. Pour les vaches à 35 ou 40 kg de lait/ jour au démarrage, cela signifie dès 60 jours. Pour celles à 50 ou 55 kg, à 90 jours.

Tarissement. Papilles ruminales efficaces

Il est dangereux de corriger l'état corporel durant le tarissement. Pour les vaches trop grasses, la solution la plus efficace est à 300 g/jour de propylène glycol quinze jours avant le vêlage. Malgré tout, cette période est fondamentale. Elle prépare les papilles ruminales à un fonctionnement efficace.

Cette efficacité dépend de leur surface. Celle-ci est réduite si l'on impose une ration hypo-énergétique pendant les deux mois de tarissement. Ainsi, un plat unique de foin ou de paille réduit leur surface de 80 %. « Après le vêlage, il faudra deux mois pour qu'elles soient pleinement fonctionnelles. Le risque d'acidose est accru : elles n'évacuent pas suffisamment les acides gras volatils. » On retourne alors dans le cercle infernal de baisse d'ingestion et perte d'état.

Durant le tarissement, mieux vaut donc stimuler les papilles avec du maïs-ensilage, de l'herbe jeune ou des concentrés. Le foin ou la paille gardent leur utilité. Ils préservent le volume de la panse et donc accroissent sa surface de tapissage. « Moins le tarissement est long, moins les papilles régressent. Pour les multipares, une durée de cinq ou six semaines est appropriée, », explique Yann Martinot.

Avec une ration dominée par le maïs-ensilage, sont recommandés 5 kg de MS accessibles durant 1 h 30, du foin à volonté, 1 kg d'un équivalent tourteau de soja et 150 g de minéraux pour taries. On peut remplacer le foin par du pâturage si l'herbe est à un stade avancé.

Avec de l'herbe pâturée de qualité, la rationner à raison de 10 ares par vache tarie. Le foin est à volonté, accompagné de 150 g de minéraux.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs