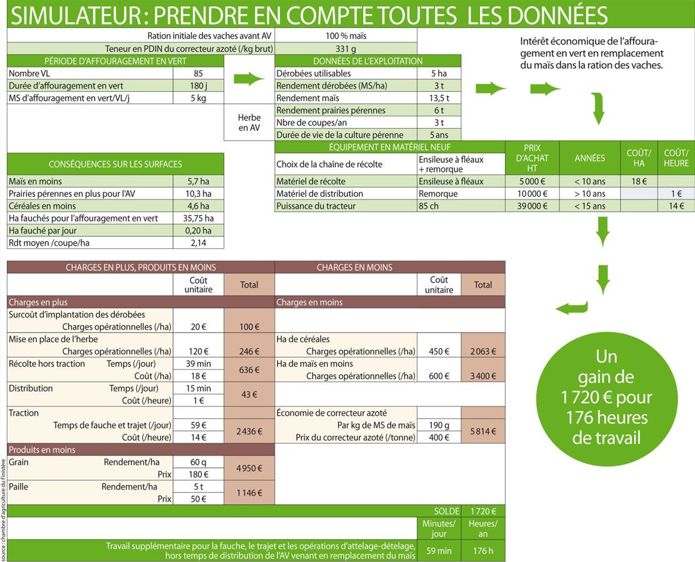

Les chambres d'agriculture bretonnes proposent un tableur qui permet à chacun de mesurer l'intérêt économique de l'affouragement en vert.

BEAUCOUP D'ÉLEVEURS S'INTERROGENT SUR L'OPPORTUNITÉ de faucher l'herbe pour la distribuer fraîche à l'auge. C'est le cas de ceux qui disposent de prairies peu accessibles et qui veulent conserver de l'herbe dans le régime. La question se pose aussi chez ceux qui investissent dans un robot de traite.

Plus récemment, en Bretagne, la réglementation environnementale a poussé des éleveurs situés dans les bassins versants en contentieux à s'y intéresser. En effet, les textes limitent le temps de sortie des animaux pour éviter l'éparpillement des déjections au sol. Mais ils imposent aussi d'augmenter ou au moins de maintenir la surface en herbe. Pour concilier les deux, des aides sont prévues pour l'achat de machines permettant de réaliser l'affouragement en vert. Enfin, cette pratique est une piste intéressante pour augmenter l'autonomie protéique des élevages. Les protéines de l'herbe peuvent remplacer celles du soja. Cette pratique permet aussi d'augmenter les surfaces épandables pour le lisier. Un apport après la fauche ne pénalise pas la consommation au cycle suivant. Par rapport au pâturage, l'affouragement en vert augmente les rendements. Il y a moins de refus et les repousses sont plus régulières.

Pourtant, les inconvénients de cette pratique sont connus. Elle consomme du temps au quotidien, mais aussi du carburant. Des essais réalisés à la ferme expérimentale de Trévarez (Finistère) ont montré qu'il fallait compter 40 min/jour pour fournir cette herbe à un troupeau de 40 vaches en hiver. Et la consommation d'énergie augmente de 6 % si cette pratique est effectuée durant deux mois. Du côté des gains, l'essai a permis de réduire les achats de correcteur azoté de 30 %, ce qui n'est pas négligeable. Il a montré que le niveau de production des vaches n'était pas affecté mais le TP baissait de 33,5 à 33

UN IMPACT IMPORTANT SUR LE TRAVAIL D'ASTREINTE

Seul l'investissement permet de limiter les conséquences sur la charge de travail. Il ne peut se justifier que si l'éleveur adopte cette pratique dans la durée. Car si une ensileuse à fléaux peut se trouver à 3 000 € d'occasion, les autochargeuses distributrices dépassent les 45 000 €. Il faut donc calculer la possibilité de retour sur investissement du matériel.

Pour aller plus loin et répondre aux questions des éleveurs, la chambre d'agriculture du Finistère a fait entrer dans un tableur tous les éléments à prendre en compte pour calculer l'intérêt économique de cette pratique. Thomas Rocuet a travaillé sur le sujet. Il insiste sur le fait qu'économiquement, c'est le pâturage qui valorise l'herbe au mieux. « Investir dans du matériel pour affourager en vert ne doit s'envisager qu'après avoir optimisé le pâturage », estime-t-il.

Ensuite, le raisonnement doit se fonder sur les surfaces qui seront consacrées à l'affouragement. Si l'éleveur vise d'abord à faucher des petites surfaces, des dérobées ou un peu de colza, une ensileuse à fléaux doit suffire. Mais si l'affouragement en vert représente une part importante de la ration pendant une longue période, le matériel doit être à la hauteur.

La puissance du tracteur doit être suffisante pour le matériel choisi. Et les équipements doivent être maintenus en très bon état pour pouvoir tourner chaque jour. Mieux vaut réfléchir avant à une solution de secours pour alimenter les vaches en cas de panne. Car sinon se pose le problème immédiat de l'alimentation du troupeau. Et le fourrage non récolté en vert devra l'être autrement. Il faut donc une grande cohérence entre les objectifs de l'éleveur et les investissements réalisés. Cela conditionne la rentabilité.

Il faut aussi penser à l'organisation du travail. Car en fonction de la taille du troupeau, le travail d'astreinte peut être augmenté de près d'une heure par jour. Il faut donc s'assurer que quelqu'un a du temps disponible pour l'assumer. « Cela peut être lourd à gérer, notamment sur les exploitations individuelles », souligne Thomas.

REPENSER LE SYSTÈME FOURRAGER

De plus, l'accessibilité à l'auge est un facteur important dans l'organisation. Si l'espace est insuffisant, il faudra peut-être décharger l'herbe, puis la reprendre d'une autre manière pour la distribution. Une étape supplémentaire qui alourdit encore la charge de travail. Ensuite, la réflexion concerne le système fourrager. Il s'agit de choisir les espèces qui seront fauchées, d'étudier leur impact sur l'assolement et de les implanter. L'impact économique dépendra notamment de l'éventuelle réduction des surfaces en maïs ou en céréales. Dans un objectif d'amélioration de l'autonomie protéique, les prairies de ray-grass anglais-trèfle blanc, mais aussi les mélanges plus complexes sont intéressants.

« Le stade de récolte est essentiel pour optimiser la valeur alimentaire », précise Thomas Rocuet. Les parcelles doivent être conduites comme des pâtures, avec des cycles de trois à quatre semaines selon la pousse. Si la production dépasse les besoins, il vaut mieux débrayer une partie de la surface pour la récolter sous une autre forme. C'est au stade feuillu que l'herbe est la plus riche. C'est donc à ce stade qu'il faut la faucher pour la distribuer. « L'investissement et le temps passé sont les mêmes, quelle que soit la qualité de l'herbe. Il serait dommage de ne faire aucune économie de soja, faute d'avoir su récolter au bon stade. » Pour récolter un maximum de feuilles, il ne faut pas hésiter à faucher ras.

Le tableur réalisé par les chambres bretonnes se fonde sur une exploitation optimisée. Autrement dit, on considère que l'éleveur atteint un bon niveau de maîtrise technique pour produire ses fourrages comme pour alimenter son troupeau. « On gagne souvent davantage en optimisant qu'en modifiant le système », remarque Thomas Rocuet. Ce choix n'est pas sans conséquence sur le résultat de la simulation, les gains sont plus difficiles à obtenir.

Pour calculer des budgets partiels, il faut entrer des données propres à l'exploitation (voir infographie). La simulation débouche sur une estimation du bilan économique mais réalise également un chiffrage du temps de travail. Quoiqu'un peu théorique, le résultat donne une bonne base de réflexion. D'une manière générale, l'intérêt économique dépend du nombre de chaînes d'alimentation mises en place. « Si on les multiplie, les coûts augmentent obligatoirement », explique Thomas Rocuet.

L'enjeu n'est pas seulement économique. Le temps de travail, mais aussi la résistance de l'exploitation à la volatilité des prix des protéines entrent en ligne de compte. L'opportunité est donc à évaluer au cas par cas, d'où l'intérêt de cet outil.

PASCALE LE CANN

Dans certaines situations, distribuer de l'herbe fraîche à l'auge est intéressant pour améliorer la ration. © JÉRÔME PEZON.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs