Les vaches d'Alain Roy produisent entre 7 000 et 7 500 kg/VL avec moins de 200 g de concentrés par kilo de lait. Clé de sa réussite : des objectifs de production raisonnables en hiver, au foin-regain ou à l'herbe, et des fourrages de qualité parfaitement valorisés.

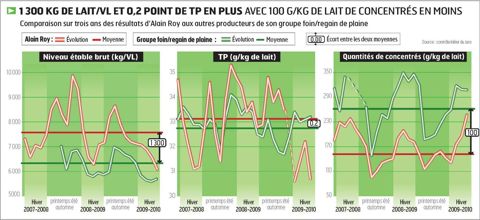

LE TROUPEAU MONTBÉLIARD d'Alain Roy n'est peut-être pas une référence en matière de moyenne par vache, comme il le dit lui-même. Un brin modeste, le président de la coopérative à comté de Chevigny, l'une des rares qui subsistent dans la plaine du Jura ! Ses vingt-cinq vaches dépassent les 7 000 kg au contrôle laitier depuis 2006 et tournent aujourd'hui à 7 600 kg à 33,4 de TP, avec une ration foin-regain l'hiver et pâture l'été… AOC comté oblige. Certes, il existe des moyennes laitières bien supérieures dans la zone comté, mais avec quelles quantités de concentrés par vache ? Sur ce point, Alain Roy a des résultats que nombre de producteurs en foin-regain lui envieraient. En 2009, les 7 372 kg/VL du niveau moyen brut d'étable et les 33,1 de TP ont été réalisés avec 155 g de concentrés par kilo de lait. Pendant la même période, les vingt élevages de son groupe du contrôle laitier « foin-regain traditionnel en plaine » ont produit 1 140 kg de lait de moins par VL (6 229 kg) et près de 0,4 point de TP en moins (32,72) avec 110 g de concentrés en plus (267 g/1 000 kg). Même constat en 2008, que ce soit en ration d'hiver ou à l'herbe (voir infographie).

LES RÉSULTATS ONT DÉCOLLÉ AU CHANGEMENT DE BÂTIMENT

Le prix à payer n'a pas été des résultats de reproduction défaillants ou des problèmes de santé. Au contraire. Sur les trois dernières années, les multipares affichent une réussite en première IA tout à fait honorable de 50 % avec 1,68 IA/IA fécondante (primipares : 67 % et 1,4). En 2008, il n'y a eu que deux mammites. L'an dernier, une seule. Pas de souci de cellules non plus (172 000 cellules de moyenne en 2008, 103 000 en 2009 avec deux accidents à 326 000 et 258 000 cellules).

« Et pourtant, je ne fais rien d'extraordinaire », déclare Alain à qui veut connaître son secret. Ce qui est sûr, c'est que sa conduite alimentaire est la même depuis des années. La seule chose qui a vraiment changé, ce sont les conditions d'élevage en hiver. À l'automne 2002, le troupeau est passé de l'entravée à l'aire paillée. La salle de traite, monoquai de huit places construite plus tard, n'est entrée en service qu'au printemps 2004. Pendant deux ans, les vaches ont continué d'être traites dans l'entravée.

C'est d'ailleurs en 2005 que pour la première fois, le troupeau, qui oscillait depuis dix ans entre 6 000 et 6 400 kg/VL, s'est approché des 6 800 kg. Il a passé les 7 000 kg en 2006. Depuis, il n'est jamais redescendu, continuant de progresser sans plus de concentrés. Même plutôt moins. Témoin, les résultats des derniers hivers (novembre à mars). En 2007-2008, 222 g de concentrés par kilo de lait pour 23 kg de lait/VL/j, en 2008- 2009, 189 g pour 20,8 kg, et en 2009-2010, 185 g pour 24,6 kg (novembre à février).

C'est visiblement grâce à une meilleure valorisation de la ration de base l'hiver que le troupeau produit plus. « Le fait est que les vaches qui, en entravée, plafonnaient à 15-16 kg brut de foin-regain, en ingèrent 20 kg au cornadis », constate Alain. La stratégie de complémentation n'a pas changé d'un iota depuis des années. Ici, pas question de complémentation individuelle quand on gère seul 91 ha de SAU, avec 57 ha de cultures, 24 vaches laitières et le renouvellement. C'est en ingérant plus de fourrage que les vaches doivent faire plus de lait, sans que cela soit une finalité. Les objectifs sont aussi mesurés : 6 500 kg l'hiver, 8 000 kg à l'herbe. Base de la ration hivernale : moitié foin, moitié regain, distribués alternativement le soir après la traite, un fourrage pas toujours repoussé dans la journée. Cette ration est équilibrée à 23 kg/VL/j avec un mélange fermier distribué avant le foin-regain. Même quantité quotidienne pour chaque VL : 3,5 kg de céréales (un tiers d'orge, un de triticale, un de maïs) et 1 kg d'un mélange de tourteau de colza (60 %), tourteau de lin (25 %) et de bouchons de luzerne (15 %). Cette année, la luzerne a été remplacée par des drèches de blé. « C'est mon troisième hiver sans soja. En passant d'un VL 40 à un VL 30, je craignais de perdre sur les taux. Mais cela ne s'est pas franchement vérifié », explique Alain. Pourquoi le colza ? Pas seulement pour des raisons économiques. « En tant que producteur de colza (5 ha), je trouvais illogique d'acheter du soja importé du Brésil. Il y a aussi le souci, en filière comté, de s'affranchir du soja OGM, interdit. » Simplification oblige, les minéraux sont apportés sous forme d'un bloc à lécher.

DES PRÉS DE FAUCHE CULTIVÉS COMME IL SE DOIT

C'est évidemment le meilleur des foins-regains qui va aux laitières pour qu'elles soient performantes. Témoin, le niveau de valorisation énergétique du fourrage récolté : 11,5 et 14,4 kg de lait de moyenne au cours des deux derniers hivers, quand les éleveurs du même groupe de plaine couvrent à peine 5 à 7 kg. Il est vrai qu'ici, l'herbe est cultivée et de qualité. L'exploitation compte 11 ha de prés de fauche, des prairies temporaires renouvelées tous les quatre ans, implantées fin août derrière une orge ou un blé. Ils reçoivent 15 t/ha de fumier composté tous les deux ans (autant que les pâtures mais une fois tous les trois ans), 30 unités de phosphore-potasse, mais aussi 40 U d'azote minéral en deux apports. S'y ajoute un amendement calcique (chaux) une fois tous les deux ans. Il s'agit pour moitié de luzernedactyle (deux tiers-un tiers) sur les terres calcaires à cailloux séchantes. L'autre moitié est un mélange plus complexe avec 90 % de graminées (27 kg/ha de fétuque, ray-grass anglais, fléole) et 10 % de trèfle blanc (3 kg) implanté sur les terrains plus humides et drainés. À ses 11 ha, coupés au moins trois fois, s'ajoutent 7 ha de deuxième, voire troisième coupe, pris sur les 23 ha de pâture, des prairies naturelles. « C'est en général parmi ces 11 ha que je sélectionne, à la fauche, les meilleures parcelles qui feront le foin des laitières. Les autres sont allouées aux génisses et jeunes veaux, ou aux génisses de plus d'un an. Mais il m'arrive de garder pour les vaches laitières du foin de mes prairies naturelles », explique Alain, qui dispose de trois aires de stockage pour trier les balles rondes à la récolte.

La chaîne de récolte est classique mais performante : une faucheuse conditionneuse de 2,80 m et une faneuse de 7,50 m, achetées il y a un an. L'ancienne pirouette avait fait quinze campagnes. S'y ajoutent un andaineur monorotor de 3,50 m de largeur de travail, de huit ans, et une presse à balles rondes de dix ans. Alain, sur le qui-vive tant que le gros du foin des laitières n'est pas engrangé, n'est pas le dernier à faucher. Ainsi, en 2007, année catastrophique pour les foins, il a osé attaquer début mai (l'exploitation n'est qu'à 250 m d'altitude) et a profité d'une « fenêtre de tir » de cinq jours. Résultat : un tiers du foin des laitières de très bonne qualité récolté. Alain apporte aussi un soin particulier à la récolte de ses luzernes-dactyles pour conserver le maximum de feuilles de légumineuses et, avec elles, leur valeur azotée. « En général, j'essaie de ne donner qu'un seul coup de faneuse le jour où je fauche. Les jours suivants, je me contente de retourner les andains et je presse, selon la météo, au bout de trois à cinq jours. La luzerne n'est travaillée que le matin et récoltée en fin d'après-midi. Je presse si possible après la traite, à partir de 18 h (16 h au soleil), et parfois jusqu'à 21 h. Je dispose d'un système de liage mixte, mais je n'utilise que le filet. »

AFFOURAGEMENT EN VERT SI BESOIN

C'est aussi en valorisant au mieux les fourrages que le lait est produit à l'herbe. La sortie réalisée le plus tôt possible, parfois au 15 mars, plus généralement début avril, se gère classiquement sur trois semaines (sortie l'après-midi, la journée, puis jour et nuit) avec du foin à volonté au cornadis. Le pâturage sur 10 ha attenants au bâtiment se gère sur neuf parcelles de même surface. Les vingt- quatre VL y tournent toutes les trois semaines. « Elles changent de parcelle quand le lait du tank baisse, pas avant. » À l'herbe, le tourteau est coupé. Le troupeau continue avec le mélange céréalier limité à 2,5 kg sur les trois premiers mois. Le mélange de tourteaux redémarre pendant l'été, en fonction de la nature de l'affouragement en vert qui pallie les trous d'herbe et pour soutenir la production des fraîches vêlées (début des vêlages fin août avec 80 % des mises bas jusqu'à fin novembre). « On s'adapte aux évolutions climatiques. Normalement, ici, les étés sont secs et les automnes humides, propices aux repousses. Mais ces dernières années, c'est parfois l'inverse. » Selon les années, Alain affourage en vert avec ses luzernesdactyles (quand le stock de foin-regain des VL est fait) en juillet. Mais il lui arrive souvent de le faire avec du maïs en vert qui exige un apport de tourteaux. Ici, avec des rendements de 90 q/ha, il y a toujours plus de maïs-grain semé (4,4 ha) que la surface nécessaire aux 20 t indispensables aux animaux. En 2009, Alain s'est même lancé avec succès dans un mélange de vesce-avoine, semée en dérobée après une orge d'hiver. 7 ha y sont passés sur deux mois, récoltés avec une vieille Taarup. Ils sont tombés à pic alors que le maïs en vert, débuté mi-août, était stoppé mi-septembre car trop sec. Cette année, Alain compte essayer un autre mélange, du moha-trèfle incarnat.

JEAN-MICHEL VOCORET

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Viande bovine : « Le rendez-vous avec la demande mondiale est manqué par l’UE »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité