Décider de l'entrée des vaches dans un paddock selon le stade de la graminée, la technique a séduit Simon Lehuger qui réitère cette année la conduite en pâturage tournant dynamique.

SIMON LEHUGER PRATIQUE LE PÂTURAGE TOURNANT dynamique pour la deuxième année consécutive. « Lorsque l'on démarre dans le métier d'éleveur laitier ou lorsque l'on souhaite mieux valoriser l'herbe au pâturage, cette méthode donne des repères simples, estime-t-il, plus simples que ceux fondés sur les hauteurs d'herbe. » Le jeune éleveur a repris, en novembre 2014, la ferme de son père et de son oncle, associés en Gaec, après avoir été leur salarié. « C'était une exploitation intensive lait et porcs, classique du bassin de Rennes, avec 40 ha de maïs et 20 ha de prairies sur 110 ha de surface totale. » Ses prédécesseurs n'en négligeaient pas pour autant le pâturage puisqu'il leur arrivait de fermer le silo de maïs-ensilage durant un mois à un mois et demi. « Ils m'ont aidé à convertir la ferme à l'agriculture bio. »

En trois ans, la surface en prairies est passée à 80 ha, essentiellement des prairies multi-espèces. Trente-deux hectares sont destinés au pâturage des vaches en lactation. « Pendant la conversion bio, nous gérions le pâturage avec un fil avant, dans des parcelles de 2 à 3 ha. Le problème avec cette technique, c'est qu'on ne sait pas vraiment de combien il faut avancer le fil », confie Simon Lehuger. Aussi, lorsque fin 2014, le centre d'études techniques agricoles d'Ille-et-Vilaine (Ceta 35) propose une formation sur le pâturage tournant dynamique dispensée par un intervenant extérieur (Innov-Eco2 puis Paturesens), il n'hésite pas.

« C'EST UNE MÉTHODE INSPIRÉE DES PRATIQUES NÉO-ZÉLANDAISES »

Avec son groupe Ceta bio, il s'inscrit... et se lance en l'appliquant grandeur nature pour sa première saison de pâturage en tant que jeune installé.

« C'est une méthode issue de pratiques de Nouvelle-Zélande », indique Emmanuel Desbois, qui accompagne sur ce sujet Simon et ses collègues bio adhérents au Ceta 35, depuis un an et demi.

Cette méthode ne change pas radicalement la façon d'appréhender le pâturage. Elle se différencie par une approche botanique. Elle s'appuie sur le stade de l'herbe pour lancer le pâturage de la parcelle et recherche la consommation de la partie supérieure de la graminée, c'est-à-dire les feuilles vertes, et plus précisément les limbes (ci-contre), sans attaquer véritablement la gaine. L'objectif est de valoriser la partie la plus nutritive du pied. « L'entrée des vaches dans la parcelle se décide sur un repère visuel simple : un maximum de trois feuilles par talle. Lorsque la quatrième feuille pousse, la première meurt. On ne gagne pas en quantité. Le stade de trois feuilles est donc un compromis entre quantité d'herbe produite et qualité », explique Emmanuel Desbois. Bien sûr, le repère des 3 feuilles n'est pas figé. Il est ajustable en fonction des différentes phases de la saison de pâturage. « En pleine pousse de l'herbe au mois de mai, pour éviter l'épiaison, le repère d'entrée descend entre deux feuilles et demie et deux feuilles. En avril et juin, celui de deux feuilles et demie est plus approprié. Avec le ralentissement de la croissance à partir de juillet, il monte à trois feuilles. »

« J'AI APPRIS À COMPTER LES FEUILLES »

Comment fait-on pour compter les feuilles ? « Le plus simple est quand la talle de la graminée possède des feuilles entières mais ce n'est pas souvent le cas, répond Simon. Il faut juger si la dernière feuille pâturée a continué de pousser ou pas. Si oui, elle compte pour une demi ou une feuille entière. » De même, si la feuille en train de pousser pointe son nez, on ne la compte pas. Si elle est plus avancée, on retiendra une demi-feuille. On additionne le tout (voir infographie).

« Toutes les prairies que mes vaches pâturent sont des associations de graminées et légumineuses pour avoir de la biomasse et une résistance à la sécheresse. Le support est composé de ray-grass anglais diploïde et tétrapoïde et de trèfle blanc, enrichi selon les prairies de ray-grass hybride, de fétuque des prés et de fléole pour les graminées, de trèfles blanc, hybride et violet pour les légumineuses. Il est préférable de compter les feuilles sur les tallesde ray-grass anglais qui est la référence pour la production laitière, mais le ray-grass hybride a une pousse puissante, en particulier au printemps. La difficulté est de gérer la montaison plus précoce du RGH.»

L'éleveur utilise également ce repère de nombre de feuilles pour évaluer l'avancement de la pousse de l'herbe des paddocks suivants. Simon Lehuger fait régulièrement leur tour. « En vélo, c'est plaisant », confie-t-il. Comme tous les éleveurs qui pratiquent le pâturage, il mène de front deux échelles de temps : le court terme avec la valorisation immédiate de la parcelle, et les prochains jours et prochaines semaines en veillant à ne pas être débordé par l'herbe ou en manquer.

« J'AI CONÇU DES PADDOCKS POUR 24 HEURES DE PÂTURAGE »

Pour essayer de gérer au mieux ce double objectif, la démarche propose un circuit de pâturage composé de paddocks dessinés pour une journée de pâturage au printemps (une journée = jour + nuit). « L'été, cela revient à une journée et demie (voire deux jours), les repousses étant plus lentes. Dans ce cas, plutôt que changer de paddock après la traite du matin, les vaches reviennent sur celui en cours. Elles en entament un nouveau après la traite du soir. »

En août dernier, face à la repousse lente, Simon a même, pendant presque un mois, installé ses vaches dans deux parcelles parking de 1 ha, pour laisser le temps aux trente autres de repousser afin de reprendre le rythme de pâturage au stade des 3 feuilles. Pour calculer la surface des paddocks, le Ceta 35 estime la production de un hectare de prairie temporaire et l'ingestion journalière d'une vache. Dans le premier cas, il s'appuie sur 1 200 à 1 500 kg de MS par hectare, référence confirmée chez Simon Lehuger. Dans le second cas, il retient 18 à 20 kg de matière sèche par vache et par jour. « C'est une appréciation haute pour une ration fourragère composée uniquement d'herbe pâturée », avance Emmanuel Desbois.

À partir de ces références, le nombre de vaches détermine la surface des paddocks.

Dans le cas de Simon Lehuger, elle est de un hectare pour 75 à 80 vaches. « La bonne valorisation de l'herbe repose sur la capacité des vaches à consommer les limbes en un seul passage. Un deuxième passage expose à un surpâturage, et donc à une repousse plus lente. » La taille des paddocks est l'une des conditions pour atteindre cet objectif. Toutes les parcelles accessibles de 4 à 8 ha sont équipées de clôtures permanentes. Avec l'aide du site www.geoportail.gouv.fr, des paddocks de 0,8 à un peu plus de 1 ha ont été dessinés. Les parcelles sont dotées de clôtures électriques. De même, le site de l'IGN a aidé Simon à créer des chemins. « Cela représente un important travail depuis 2013 avec mon père et mon oncle, et ensuite avec les deux salariés. Cela ne me gêne pas, j'aime faire les clôtures. »

« 7 000 € INVESTIS DANS LE CIRCUIT »

Il l'estime à trois semaines par an. Il y intègre le réseau d'eau qu'il a fallu installer pour poser les bacs d'abreuvement, à raison d'un pour deux paddocks, et la consolidation de quelques chemins avec des cailloux de schiste. Coût de l'investissement : environ 7 000 € sur trois ans. « La parcelle la plus éloignée est à 1 km. Il faudrait que j'aménage davantage les chemins d'accès, en particulier en sortie de salle de traite. C'est le prochain investissement.»

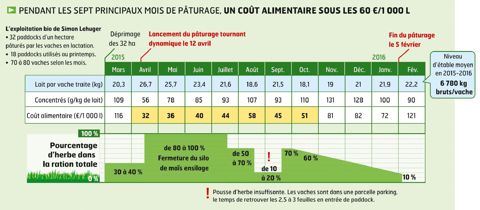

Quelles leçons tire-t-il de la saison de pâturage 2015-2016 ? Grâce à l'hiver doux, elle s'est prolongée jusqu'au 5 février avec quelques heures par jour (voir ci-contre). « En système bio, mon objectif est de nourrir les animaux avec des aliments qui sont produits sur la ferme. Logiquement, le pâturage des vaches en est l'élément central. Ce mode de gestion de l'herbe m'a permis de l'atteindre avec, à la clé, un coût alimentaire mensuel des vaches ne dépassant pas les 82 e/1 000 l. »

« UNE TENDANCE À SOUS-PÂTURER »

Les valeurs alimentaires des prairies analysées sont de haut niveau. Elles débutent mi-avril à 22 % de matière azotée totale et 1,13 UFL pour un stade d'une feuille et demie à deux feuilles (moyenne de 3 analyses). Elles se sont ensuite légèrement tassées pour afficher mi-juillet 18,8 % de MAT et 0,95 UFL.

Cette année, Simon Lehuger essaie de contenir les hauteurs de gaines en les « attaquant » un peu. « En 2015, j'ai eu tendance à faire sous-pâturer. Les gaines étaient assez hautes, environ 10 centimètres, ce qui produisait des limbes plus longs que les vaches ne consommaient pas entièrement. J'ai dû faucher des refus. »

CLAIRE HUE

Le site www.geoportail.gouv.fr a aidé à dessiner les paddocks d'un hectare.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs