Vous avez six mois pour construire la carrière de votre future vache, une période cruciale avec des règles de base à respecter à la lettre et des écueils à éviter.

TOUT SE JOUE ENTRE 0 ET SIX MOIS. Les observations zootechniques sont implacables : une croissance insuffisante sur ces six premiers mois de vie aura un impact définitif sur la carrière de la future vache laitière : beaucoup moins de lait produit en première lactation et une réforme plus précoce, donc une production par jour de vie très inférieure. L'enjeu économique est très important.

Quel que soit l'âge au vêlage prévu, l'objectif est que la génisse atteigne 30 % de son poids adulte à six mois, soit entre 190 et 220 kg. Cela suppose une croissance sans faille de 900 g par jour. Ce n'est qu'au-delà de ces six mois que l'éleveur pourra moduler les rythmes de croissance en fonction de l'âge au vêlage choisi. « Car une jeune génisse n'est pas une vache laitière miniature. Sa croissance ne concerne alors que les muscles et le squelette. Les tissus gras ne se développeront vraiment qu'après six mois d'âge », précise Julien Jurquet, de l'Institut de l'élevage.

Mais force est de constater que ce gain moyen quotidien (GMQ) de 900 g nécessaire au développement de la future laitière n'est pas toujours atteint dans les élevages. Il y a là un gros levier de performance à actionner.

1. POUR LE COLOSTRUM : PAS DE DEUXIÈME CHANCE

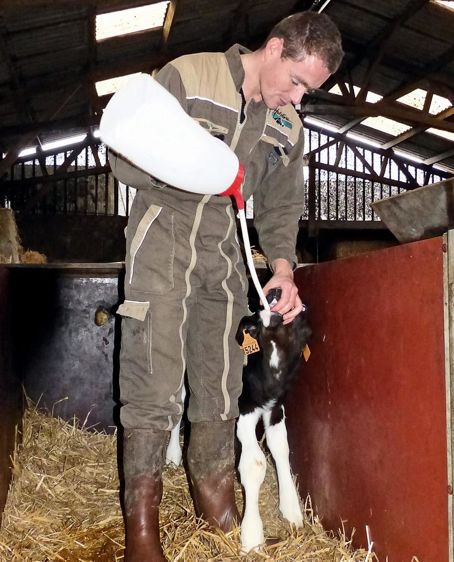

Cette croissance de la génisse commence par une phase lactée qui peut s'avérer délicate. Son objectif : faire du veau un ruminant et, si possible, à un coût modéré. Il est à noter que cette phase de l'alimentation lactée concentre plus d'un tiers du temps de travail consacré à l'élevage d'une génisse. Point de départ incontournable et d'une importance primordiale : la prise du colostrum. C'est un aliment hyper-énergétique qui assure la tonicité du veau naissant et l'aide à lutter contre le froid. Mais surtout, son apport d'anticorps assure la protection du veau contre les infections. Rappelons que le placenta de vache ne laisse pas passer les anticorps. « C'est le premier médicament, le moins cher et très efficace. Assurer une prise correcte est la responsabilité n° 1 d'un bon éleveur », insiste Jean-Marc Héliez, vétérinaire consultant. Et la règle première est la vitesse : c'est dans les six premières heures de vie que le transfert colostral est maximum pour atteindre un niveau d'anticorps suffisant (supérieur à 10 g/l d'IgG sérique). « Or, que se passe-t-il dans la réalité. Un veau né à minuit est relogé au petit matin et reçoit son premier colostrum après la traite entre 7 h 30 et 8 h, bien au-delà des six heures. Et si le veau tête sa mère, une fois sur deux c'est insuffisant », avertit Jean-Marc Héliez. Car la deuxième règle est bien d'apporter une quantité de colostrum suffisante. Pour immuniser un veau, il faut qu'il absorbe 200 g d'anticorps, c'est-à-dire quatre litres de colostrum dans les six premières heures, de préférence en deux repas. « C'est tout à fait possible par drenchage dans les premières heures de vie, car le transit est très rapide et le colostrum ne caille pas. »

Le dernier élément important est la maîtrise de la qualité du colostrum. On la mesure avec un pèse-colostrum ou un Colotest. L'excédent de la première traite des meilleures vaches sur ce critère peut ensuite être congelé. « Il est aussi possible de renforcer la qualité du colostrum par une vaccination des mères. Mais attention, le bénéfice du vaccin n'est obtenu que si le colostrum est correctement absorbé par le veau », souligne Jean-Marc Héliez.

2. LA PHASE LACTÉE : PLUSIEURS VOIES

La phase d'allaitement qui s'enchaîne peut se réaliser avec du lait entier ou un aliment d'allaitement. « Toutes les solutions fonctionnent, il suffit de suivre le mode d'emploi », rappelle Julien Jurquet. Pour le lait entier, il s'agit de contrôler la température des buvées (40 °C), d'utiliser du lait de mélange et de respecter les volumes du plan lacté avec des mesures fiables : en général, 4 litres par buvée avec un TB à 40, mais un peu moins avec des TB élevés (ex. : 3,5 litres pour 44 de TB et 3 litres pour 48 de TB).

Il existe des pratiques à proscrire : distribuer du lait d'antibiotique ou du lait d'attente, du lait de détection de mammite ou encore du lait à plus de 800 000 cellules.

L'utilisation d'un aliment d'allaitement demande tout autant de rigueur avec notamment cinq étapes qui ne sont guère simplifiables. La première est de verser l'eau pour la dilution à 50 °C pour les deux tiers du volume de buvée voulu. Au-delà de ces 50 °C, il y a un risque de dénaturation des protéines. En deçà, les matières grasses de l'aliment seront moins diluées, donc moins digestibles. « Cela demande à être vérifié avec un thermomètre, idem pour la température de la buvée. Car la main est un très mauvais indicateur », avertit Emmanuel Germain, chef de produit chez Denkavit. La quantité d'aliments d'allaitement à ajouter doit être aussi précise et contrôlée par un peson : 125 g/litre de buvée pour deux repas par jour ou 175 g/litre pour un seul repas par jour. Une concentration trop forte retardera la consommation de concentré et de fourrage. Trop faible, elle handicape directement la croissance des veaux. « En conditions froides ou humides, la concentration en aliment d'allaitement doit être augmentée de 10 % », précise Emmanuel Germain.

Étape suivante : brasser énergiquement pendant une à deux minutes. Cela peut paraître long, mais l'objectif est d'obtenir des particules les plus fines possible pour une meilleure digestion. Ensuite, il suffit de compléter avec de l'eau pour obtenir le volume de buvée voulu à 42 °C. Ce niveau de température précis garantit une bonne fermeture de la gouttière oesophagienne. En deçà, du lait passera dans le rumen, créant des troubles digestifs et métaboliques. Une température supérieure à 42 °C mettra le veau en attente, avec le risque d'une buvée trop froide. Avoir un thermomètre sous la main est donc indispensable pour vérifier chaque repas.

Dernière précaution : distribuer les volumes prévus par le plan d'alimentation, et surtout ne pas donner plus de lait que la caillette ne peut en contenir au risque d'en faire passer dans le rumen avec, à la clé, des diarrhées alimentaires très handicapantes pour la croissance du veau. Là aussi, le pichet doseur s'impose plutôt qu'un simple seau. Quant au choix du plan d'alimentation, il y en a plusieurs qui fonctionnent. C'est l'éleveur qui arbitrera entre sécurité pour le veau et simplification du travail (voir encadré).

3. CONCENTRÉ, EAU ET FOIN POUR CONSTRUIRE UN RUMEN

Pour faire du veau un ruminant, l'apport de concentrés, d'eau et de fourrage est indispensable. « Pour les concentrés, toutes les possibilités sont ouvertes : les concentrés achetés (granulés ou floconnés) ou les concentrés fermiers (céréales + protéine + minéraux : 1 UFL, 115 g de PDI, 6 g de P, 15 g de Ca) », explique Julien Jurquet. L'objectif est d'arriver à une consommation de 2 kg/jour au sevrage. Pour cela, il faut commencer tôt, dès la deuxième semaine, et voir ainsi la consommation de concentrés s'accélérer à partir de la quatrième semaine pour prendre le relais de l'aliment d'allaitement dès la dixième semaine.

Saviez-vous que le veau a besoin de boire de l'eau dès 15 jours pour s'hydrater et assurer le bon fonctionnement du rumen ? Et l'eau contenue dans le lait ne suffit pas. Un à trois litres doivent être bus quotidiennement avec la précaution d'attendre une demi-heure après le repas lacté. Enfin, le fourrage a pour rôle de développer le rumen en volume et en muscle. « Éviter les deuxièmes coupes et les regains qui ne sont pas assez fibreux », précise Julien Jurquet.

4. PRÉVENIR LES MALADIES INFECTIEUSES, UN DÉFI

Réussir cette phase critique de 0 à 6 mois, c'est aussi assurer la santé du veau car toute maladie induira un retard de croissance. Deux pathologies sont très présentes chez le jeune veau : les diarrhées dès la première semaine, et les maladies respiratoires, surtout après la deuxième semaine.

Les diarrhées peuvent être d'origine bactérienne, virale ou parasitaire. Seul l'examen en laboratoire permet un diagnostic fiable. C'est l'environnement proche qui est contaminant : l'infection résiduelle du bâtiment, les veaux voisins malades ou des bovins adultes porteurs sains. « La seule présence des germes ne suffit pas pour que la situation dérape. Ils prennent le dessus si les conditions leur sont favorables », explique Jean-Marc Héliez. Et cette maîtrise de la prévention commence dès le tarissement, avant le vêlage, avec des mères correctement nourries (Baca, vitamines, transition alimentaire).

Réduire la pression infectieuse, c'est aussi avoir une nurserie indépendante de la stabulation, avec des cases ou niches individuelles pendant quinze jours minimum et en prenant soin d'isoler les veaux malades.

L'hygiène du local est bien sûr primordiale. « Le minimum est de réaliser un paillage abondant et un curage fréquent afin de limiter l'accumulation des germes. Le nettoyage et la désinfection s'imposent à intervalle régulier et toujours après un veau malade. Car les germes responsables des diarrhées restent longtemps dans l'environnement. Cela se fait avec un produit bactéricide et virucide mais toujours après un curage complet, sinon il n'y aura aucune efficacité », précise Jean-Marc Héliez. L'hygiène du matériel (lavage et désinfection) et celle de l'éleveur (mains, bottes et vêtements) sont aussi des règles de biosécurité à respecter.

DOMINIQUE GRÉMY

Il est impératif d'arriver à 2 kg de concentrés consommés par jour au sevrage. Pour cela, il faut commencer tôt, dès la deuxième semaine. © SÉBASTIEN CHAMPION

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs