Une étude chiffre l'impact technique et économique de l'introduction de graines de lin dans la ration des vaches sur deux systèmes fourragers.

VOICI UNE ÉTUDE QUI VA INTÉRESSER PLUS D'UN ÉLEVEUR qui s'interroge sur l'intérêt de signer un contrat avec sa laiterie pour lui fournir du lait enrichi en oméga 3. Plusieurs organismes agricoles de Normandie et de Nord-Picardie (1)VOICI UNE ÉTUDE QUI VA INTÉRESSER PLUS D'UN ÉLEVEUR ont publié des résultats sur les conséquences zootechniques et économiques annuelles de l'introduction de concentrés à base de graines de lin dans l'alimentation des vaches laitières.

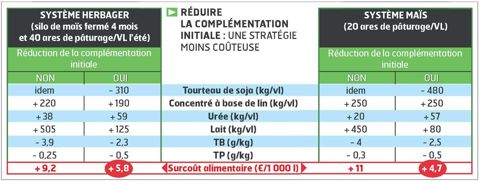

Pour mener à bien leurs travaux, ils ont analysé deux systèmes fourragers types de la région. L'un est à base de maïs-ensilage toute l'année et moins de 20 ares de pâturage par vache laitière, l'autre repose sur un système herbager avec 40 ares de pâturage l'été et un silo de maïs-ensilage fermé durant quatre mois.

APPORTER L'URÉE DANS DE BONNES CONDITIONS

Dans chacun de ces deux cas, deux stratégies alimentaires ont été étudiées. La première consiste à apporter la graine de lin extrudée sans diminuer les quantités de concentrés initiales ; la seconde à distribuer la graine de lin en réduisant le niveau de complémentation d'origine du troupeau. Résultat : le surcoût alimentaire varie de 5 à 14 €/1 000 l selon les scénarios retenus.

Cette étude met l'accent sur un point important : plus que le système fourrager mis en place sur l'exploitation, c'est surtout la stratégie alimentaire retenue par l'éleveur qui fait varier les résultats. En clair, la technique, qui consiste à substituer une partie du concentré initialement distribué par de la graine de lin se révèle la plus économique. Paradoxalement, elle n'est pas la plus répandue sur le terrain. En effet, elle repose sur une utilisation assez importante d'urée avec des apports allant jusqu'à 260 g/VL/j.

L'éleveur souhaitant utiliser cette technique doit veiller à respecter plusieurs bonnes pratiques pour distribuer cette urée. Sa ration doit être bien mélangée. Ensuite, ses fourrages sont à apporter en grande quantité, grossièrement mélangés et disponibles à volonté. Les vaches doivent avoir suffisamment de place à l'auge. Cette pratique, pour être plus largement diffusée, nécessite d'être accompagnée techniquement. Autre élément à préciser : l'urée est considérée comme un additif alimentaire depuis janvier 2008. Il ne peut plus être utilisé sous sa forme pure dans l'alimentation des vaches laitières. Les éleveurs désirant en apporter doivent se procurer un aliment complémentaire contenant de l'urée.

Naturellement, l'étude démontre qu'une ration à base d'herbe demande un niveau de compensation par la laiterie plus faible pour couvrir la dépense d'aliment supplémentaire. Lorsque l'éleveur choisit d'adopter une conduite économique, c'est-à-dire de réduire le niveau de complémentation initiale de son troupeau, son surcoût alimentaire s'élève à 6 €/1 000 l. Cette conduite alimentaire a pour objectif de maintenir le niveau azoté de la ration. Dans ce cas, l'apport de 190 kg de lin par vache durant sa lactation et 59 kg d'urée se substitue à du soja dont les quantités sont réduites de 310 kg/VL. Cette nouvelle ration se traduit par une faible variation de la production laitière (+ 0,4 kg/VL/j). Quant à l'impact sur le TB, il est significatif puisqu'il baisse de 2,3 g/kg de lait, mais moins que dans l'autre hypothèse (maintien des concentrés initiaux). La diminution du TB permet d'augmenter le droit à produire de 4,1 %. Elle a aussi un impact négatif sur le prix du lait qui baisse de 9,10 €/1 000 l. Globalement, le produit de l'exploitation augmente de 840 € seulement, car les surfaces en culture baissent à cause d'une augmentation du nombre de vaches présentes.

DU LIN L'ÉTÉ

Toujours dans ce même système à base d'herbe, le surcoût alimentaire se chiffre à 9,20 €/1 000 l lorsque l'éleveur décide de distribuer la même quantité de concentrés qu'à l'origine. Dans ce cas, pour sécuriser l'obtention du niveau d'acides gras demandé par le cahier des charges de la laiterie, 0,2 kg de graine de lin par vache a été distribué pendant toute la période estivale. Au niveau des performances techniques, ces apports supplémentaires de concentrés à base de lin se traduisent par une augmentation assez importante de la production laitière, plus de 1,5 kg/VL/j. Elle s'accompagne d'une baisse importante du TB de 3,9 g/kg de lait. Une «hypothèse bis» a aussi été calculée en ne distribuant pas de lin l'été. Dans ce cas, le coût alimentaire augmente légèrement moins (7,30 €/1 000 l). Mais cette hypothèse demande à être validée en l'absence de recul sur les résultats obtenus en matière de composition en acide gras du lait pendant la période de pâturage. Dans ces deux cas, la baisse du TB permet d'augmenter le volume de lait à produire de plus de 6 % mais se traduit aussi par une diminution du prix du lait (de 11,40 à 12,20 €/1 000 l).

Le second régime alimentaire analysé est une ration à base de maïs-ensilage distribuée toute l'année avec moins de 20 ares de pâturage par vache laitière. Là encore, la pratique visant à s'approcher du même niveau de couverture azotée qu'en situation initiale est la plus économe, c'est-à-dire celle substituant une partie des concentrés d'origine par de la graine de lin. Dans ce cas, le surcoût alimentaire se monte à 4,70 €/1 000 l. Concrètement, 250 kg de graine de lin et 57 kg d'urée sont distribués par vache pendant la lactation. Ces deux aliments permettent de réduire la quantité de soja de 480 kg/VL. Les performances du troupeau se traduisent par un quasi-maintien de la production laitière. Le TB baisse de 2,5 points, ce qui se traduit par une augmentation du volume de lait à produire de 4,4 %. Conséquence : l'effectif de vaches progresse de 3 % et 4 % de SFP en plus sont nécessaires. Au final, la hausse du produit lait ne permet pas de compenser intégralement la baisse du produit des cultures.

BIEN MAÎTRISER L'ATELIER LAIT

Dans ce même système, lorsque l'éleveur choisit de maintenir ses concentrés d'origine au même niveau, la dépense alimentaire supplémentaire grimpe à 11 €/1 000 l. L'apport de concentrés à base de lin entraîne une augmentation importante de la production laitière, de 1,5 kg de lait/VL/j. Ceci s'explique en partie par la forte teneur en UFL de ce concentré (1,55). Cette valeur a ensuite été appliquée en totalité à la production laitière. Or, les observations sur le terrain montrent qu'il existe aussi un impact positif sur l'état d'engraissement des animaux. La production laitière est certainement un peu surévaluée dans cette simulation. Une hypothèse variante a donc été étudiée. Elle intègre une hausse de la production laitière atténuée d'environ 0,5 kg/VL/j pendant l'hiver et ne tient pas compte de l'effet dilution du TB. Dans ce cas, le surcoût alimentaire atteint 13,70 €/1 000 l de lait.

Dernière précision concernant ces résultats, ils sont obtenus pour des exploitations dont les conduites techniques sont bien calées. En clair : pour celles dont l'atelier lait est moins bien maîtrisé, la réponse technique et économique risque d'être plus aléatoire.

NICOLAS LOUIS

(1) Les réseaux d'élevage, l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture et ELC3 Picardie.

L'EXPLOITATION - Lait + culture - 700 000 l de quota - 210 ha de SAU, dont 34 ha de maïs et 36 ha de prairie © CLAUDIUS THIRIET

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026