Résistante à la sécheresse, peu gourmande en intrants et riche en protéine, la luzerne peut intéresser les éleveurs en quête d'une meilleure autonomie en protéines.

LES FORTES FLUCTUATIONS DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES incitent bien des éleveurs à se préoccuper de leur autonomie en protéines. Avec des rations souvent fondées sur l'ensilage de maïs, la complémentation azotée est indispensable. La flambée récente des cours du soja, suivie par celle des autres tourteaux, amène à s'interroger sur les moyens de réduire la dépendance vis-à-vis de ces achats. La luzerne offre des atouts indéniables sur ce plan, grâce à sa richesse en protéine. De plus, il s'agit d'une culture pérenne (trois ou quatre ans) et donc intéressante sur le plan environnemental car elle couvre le sol toute l'année. Cette légumineuse nécessite peu d'intrants. Et son enracinement très profond, jusqu'à deux mètres, permet d'améliorer la structure du sol et la résistance à la sécheresse. Dans les zones sèches, elle est plus productive que les graminées et le maïs. Son rendement se situe entre 10 et 15 t de MS/ha. En contrepartie, la culture a ses exigences en termes de choix de la parcelle. Elle doit être récoltée quatre à cinq fois par an, ce qui engendre des coûts de mécanisation relativement élevés. En fonction des modes de récolte choisis, les coûts vont de 33 à 38 €/t de MS.

Culture. Sol neutre et température modérée

La luzerne se développe bien dans les sols à pH compris entre 6,5 et 7,2. Des apports réguliers de chaux permettent de la cultiver dans des sols plus acides (voir page suivante). Sa croissance est optimale à partir de 20°C, mais nulle en dessous de 10°Cet au-delà de 35°C. Le semis doit être réalisé dans une terre humide, mais en évitant les excès d'eau préjudiciables au bon développement des racines. Les sols hydromorphes ne conviennent pas. Dans les zones au climat continental (été chaud et hiver froid), les semis de printemps sont à privilégier. Le semis d'été se pratique dans le nord de la France. La plante doit avoir atteint au moins le stade trois feuilles pour résister à l'hiver.

Le choix de la variété se fait en fonction de la dormance, qui reflète la résistance au gel et de la résistance aux maladies. En effet, il n'existe pas de traitement adapté. Il est d'ailleurs conseillé d'attendre cinq ans dans la rotation entredeux luzernes pour réduire le risque de maladies. La luzerne peut être semée seule ou en association avec des graminées (dactyle, fétuque, brome). Dans ce cas, on limite le salissement à l'implantation et on facilite l'exploitation par le pâturage. Mais un désherbage reste recommandé au démarrage. Comme toutes les légumineuses, la luzerne capte l'azote atmosphérique et l'apport d'engrais se réduit à de la potasse et du phosphore, en quantité variable selon le passé de la parcelle. L'enracinement, composé d'une racine pivot et de multiples racines secondaires, est très profond. Ceci améliore la structure du sol et rend la culture résistante à la sécheresse. Après destruction, la luzerne laisse un stock élevé de matière organique qui nourrit la culture suivante. Bien on duite, elle a une pérennité de trois à quatre ans.

Récolte. Quatre à cinq coupes par an

La L'exploitation de la parcelle doit concilier rendement et pérennité. Ainsi, il faut laisser la luzerne fleurir une fois dans l'année car c'est à ce stade qu'elle reconstitue ses réserves d'amidon et de sucre dans les racines. La hauteur de coupe doit se situe rentre 5 et 7 cm. Plus ras, on pénalise la repousse et on favorise le salissement. Plus haut, on réduit le rendement. En moyenne, on récolte la luzerne quatre à cinq fois par an. Cette phase est délicate car le fanage peut provoquer la chute des feuilles et donc une perte de rendement importante. Le stade optimal est le début de la floraison. Pour une récolte en foin, il faudra réaliser des andains bien aérés permettant aux tiges de se des sécher comme les feuilles. Ce produit se conserve très bien si la teneur en matière sèche atteint 85 %.

La luzerne se conserve bien aussi lorsqu'elle est enrubannée à 50-60 % de matière sèche Dans ce cas, la fauche doit être réalisée entre les stades de début de bourgeonnement et de début de floraison. Attention à utiliser suffisamment de film pour protéger le fourrage. Les tiges de luzerne peuvent percer la bâche ce qui empêche une bonne conservation.

L'ensilage se pratique également mais la conservation est délicate. En effet, le teneur en sucre de la luzerne est faible et l'acidification est donc lente. Pour limiter les pertes, il est nécessaire d'utiliser un conservateur. Le plus simple est d'incorporer au tas des sels d'acide en cristaux.

Le pâturage présente un risque élevé de météorisation car les vaches consomment le haut des tiges et les feuilles qui fermentent très rapidement. Ce risque est réduit lorsque le stade du bourgeonnement est passé. Il l'est également en affouragement de repousses d'au moins trente jours. En effet, dans ce cas, le mélange de feuilles et de tiges est plus équilibré. Lors du pâturage ou de la récolte en vert, il faut veiller à la portance du sol pour ne pas abîmer la culture.

La déshydratation permet aussi une bonne conservation de la luzerne. Le produit se présente sous forme de bouchon sou en balles (brins longs), qui ont l'avantage d'être riches en fibres.

Valorisation. Réduire le correcteur azoté

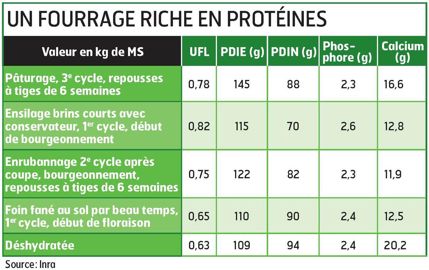

Riche en protéine et d'une teneur moyenne en énergie, la luzerne complète très bien le maïs. Son incorporation dans la ration permet de réduire le correcteur azoté de 30 à 60 %, selon les rations, et d'augmenter la valorisation des céréales de l'exploitation, d'où une meilleure autonomie alimentaire.

Des travaux, conduits notamment par les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage à la ferme des Trinottières(Maine-et-Loire), ont permis de cerner l'intérêt nutritionnel de la luzerne pour les vaches laitières. Dans ces essais, la luzerne a été apportée à raison de 50 % du fourrage total, en complément d'ensilage de maïs. Sous forme de foin, la luzerne a permis un maintien des taux mais une perte de lait (3,2 kg/jour). Avec l'ensilage, les performances de production sont identiques. On constate une tendance à la baisse de production avec de l'enrubannage de luzerne.

Le bilan économique est nuancé, toujours selon ces travaux. Le résultat est sensible aux rendements comparés de la luzerne et du maïs, et aux prix des céréales et des correcteurs azotés. À titre indicatif, avec un prix des céréales à 160 €/t, l'introduction d'une luzerne produisant 11 t de matière sèche par hectare se traduit par un gain de 2 €/1 000 l. L'impact d'une meilleure autonomie alimentaire comme d'une moindre sensibilité à la sécheresse ou d'une amélioration de la structure du sol et des rotations, est difficilement chiffrable.

Le CER d'Ille-et-Vilaine a comparé les résultats d'éleveurs laitiers adhérents à une coopérative de dés hydratation, la Coopedom, à la moyenne des autres élevages. Dans le contexte de l'année de sécheresse 2010, les premiers obtiennent des résultats plutôt meilleurs. Ils compensent la hausse du coût des fourrages par une baisse de celui des concentrés. Et leur prix d'équilibre est plus faible (298 €/1 000 l contre 314).

PASCALE LE CANN

En savoir plus : la luzerne dans l'alimentation des troupeaux laitiershttp://www.agrilianet.com rubrique publication. Site de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs