Les règles se multiplient pour que chaque secteur réduise ses émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter le réchauffement climatique. L’élevage laitier doit faire sa part et les modalités de sa transformation commencent à devenir concrètes.

Le Green Deal européen (Pacte vert) a fixé le cap de l’Union et chaque État connaît ses obligations en termes de réduction de ses émissions de GES. Ce n’est pas nouveau et la France est en retard. Pour respecter ses engagements à l’échéance de 2030, elle n’a d’autre choix que de mettre les bouchées doubles. Le secrétariat général à la planification écologique (SGPE), créé en 2022 et rattaché à Matignon, a dévoilé son plan en juillet. Les émissions doivent baisser de 4 à 5 % par an dans les sept prochaines années, soit davantage que ce qui a été réalisé depuis trente-trois ans.

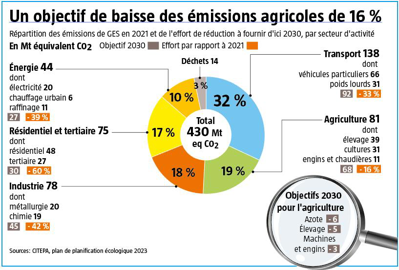

Responsable de 19 % des émissions françaises, l’agriculture se voit assigner un objectif de baisse de 16 % par rapport à 2021 (voir l’infographie). C’est moins que d’autres secteurs car il est admis que la décarbonation totale est impossible dans les filières de production alimentaire. Les animaux d’élevage et le fait de cultiver émettent forcément des GES. Mais en contrepartie, l’agriculture est l’un des rares secteurs capables aussi de séquestrer du carbone et de produire des énergies renouvelables, ce qui doit permettre de compenser ses émissions résiduelles. En 2050, on estime que la France émettra encore 80 Mt d’équivalent CO2, un niveau considéré comme incompressible. Les puits de carbone seront nécessaires pour absorber ce volume.

Pas de sanctions prévues, pour l’instant

Le SGPE n’a pas annoncé de mesures coercitives en cas de non atteinte des objectifs. Le plan doit se déployer au niveau des territoires et des filières. Il définit néanmoins des indicateurs de suivi pour s’assurer que la décarbonation avance. En ce qui concerne l’agriculture, plusieurs axes sont retenus. Sur le volet de l’azote, il s’agit de la surface en légumineuses, de celle en bio ou des volumes de livraisons d’engrais. Pour l’élevage, les émissions de méthane seront mesurées, tout comme la consommation brute de viande. Les émissions de GES liées à la consommation d’énergie seront également suivies.

Au sein de la filière laitière, 80 % des émissions proviennent de l’élevage. Le reste vient de la transformation, du transport et de la commercialisation. Les éleveurs se trouvent donc en première ligne pour respecter l’obligation de réduction. La moitié de leurs émissions est issue de la fermentation entérique qui produit du méthane. Le reste se répartit entre les intrants (18 %), la gestion des effluents (11 %), les épandages d’engrais organiques et minéraux (8 %).

Réduire les émissions, pas le cheptel

Les émissions de l’élevage ont déjà baissé de 8 % par litre de lait sorti de l’usine, entre 2016 et 2021, selon le Cniel. «Il existe des marges pour aller plus loin et cela n’implique pas de réduire la collecte », affirme Caroline Le Poultier-Helleisen, directrice générale du Cniel. La baisse des effectifs de bovins n’est pas évoquée parmi les leviers mentionnés par le SGPE. Il s’agit d’une ligne rouge pour la filière, même si on ne peut que constater qu’elle est engagée et qu’elle contribue à réduire les émissions.

«Nous partons du principe que c’est la somme des actions individuelles qui permettra d’atteindre l’objectif », poursuit Caroline Le Poultier-Helleisen. Le diagnostic Cap’2R constitue le pilier de la stratégie de la filière, couplé avec les travaux de l’Idele pour identifier les moyens techniques permettant de diminuer les émissions en élevage. Le premier niveau de ce diagnostic vise à dresser un état des lieux des émissions et des séquestrations de la ferme. Souvent encouragé par leur laiterie, un tiers des éleveurs l’a déjà réalisé. Certaines régions, dont la Bretagne et les Pays de la Loire, financent ces audits à 100 % pour tous les éleveurs.

Des crédits carbone pour inciter au changement

Au niveau 2, Cap’2R définit un plan d’action sur cinq ans. Un bilan à mi-parcours débouche sur un premier paiement de crédits carbone. Le solde est versé à l’issue des cinq ans. Cette méthode permet de réduire les émissions et est donc amenée à prendre de l’ampleur. Elle nécessite cependant des adaptations de l’outil pour mieux prendre en compte les émissions globales de l’exploitation, au-delà de l’atelier laitier.

Pour que l’accélération se concrétise, le Cniel a pris des engagements avec ses partenaires (Idele, chambres d’agriculture et Eliance) et avec le Masa (ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire). Les forces vont être mutualisées afin d’impliquer un maximum d’éleveurs dans la démarche. Ils doivent donc s’attendre à être sollicités pour réaliser des Cap'2R de niveau 2 et engager des plans d’action. L’accord avec le Masa prévoit notamment des financements pour développer le conseil auprès des éleveurs et la recherche de leviers d’action supplémentaires.

Des leviers qui améliorent aussi le revenu

De nombreuses pistes ont déjà été identifiées à l’échelle des élevages. En les combinant, une réduction des émissions de 50 % est possible, selon les estimations de l'Idele. Il s’agit de jouer sur la conduite du troupeau pour limiter le nombre d’animaux improductifs : faire vêler plus tôt, allonger les carrières des vaches, réduire le taux de renouvellement etc. Ceci a des impacts économiques plutôt positifs pour les éleveurs. L’ajout d’additif dans la ration conduit à une baisse du méthane entérique de 30 %. Un seul est autorisé, Bovaer, mais son coût d’utilisation, 10 €/1 000 l est prohibitif. La sélection génétique pourrait conduire à une baisse des émissions de 10 %, la recherche s’accentue pour y parvenir. L’amélioration de la ration permet d’espérer un recul supplémentaire de 10 à 15 %.

De son côté, le SGPE a pris des orientations visant à réduire les émissions de l’élevage. Il préconise notamment de passer à 21 % de la SAU en agriculture bio en 2030 contre 10,1 aujourd’hui. Ou encore de favoriser l’économie circulaire et de faire évoluer les régimes alimentaires des Français en augmentant la part des protéines végétales. Les solutions envisagées pour y parvenir ne sont pas exposées clairement. Enfin, dans un objectif d’augmenter la séquestration du carbone et de favoriser la biodiversité, le maintien des prairies, le doublement des surfaces en cultures intermédiaires, le développement des haies ou la reconquête des zones humides, figurent parmi les pistes retenues. Là aussi, les moyens à mettre en œuvre restent à définir. Mais les éleveurs se trouvent forcément concernés.

Inciter via le prix du lait ?

Un système bien connu et qui a fait ses preuves pourrait aider les éleveurs qui souhaitent réduire leur empreinte : il s’agit des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques). Mais, depuis que l’État en a repris la gestion aux Régions, les financements ne sont pas à la hauteur des demandes (voir page 20).

Une autre voie d’incitation pourrait venir des laiteries, via le prix du lait. En Europe du Nord, Arla a franchi le pas en réduisant le prix de base de 20 €/1 000 l pour l’ensemble des éleveurs afin d’accorder des primes supplémentaires à ceux qui réduisent leurs émissions. Le sujet n’est pas d’actualité actuellement en France.

Cependant, les laiteries et leurs clients subissent eux aussi des pressions pour réduire leurs émissions. « Via notre RSE (responsabilité sociale des entreprises), nous sommes engagés à réduire nos émissions de moitié d’ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050 », précise Fabien Choiseau chez Lactalis. Les autres laiteries suivent la même voie et investissent de manière importante.

Elles n’excluent pas d’appuyer un jour sur le levier prix du lait afin d’inciter les éleveurs à changer. Chez Laïta, le programme Passion lait a été conçu en lien avec la démarche RSE de l’entreprise. Il recouvre différents enjeux dont celui du carbone, avec plusieurs niveaux d’engagements donnant lieu à des versements de primes. Cap’2R de niveau 2 en fait partie et sa réalisation, couplée à d’autres actions, peut ouvrir le droit à une prime de 4,5 €/1 000 l.

L’incitation pourrait aussi venir des banques, qui sont elles aussi sommées de réduire leur empreinte. Elle passe entre autres par la nature des projets financés. Aujourd’hui, les laiteries bénéficient de taux plus favorables quand leurs investissements comprennent un volet environnemental. À terme, on peut s’attendre à ce que ceux qui en sont dépourvus ne soient plus financés. Cette tendance n’épargnera pas les éleveurs.

Le spectre d’un durcissement avec la Pac 2027

Face à cette énorme mécanique qui doit pousser l’élevage à changer, une question se pose néanmoins : et si cela ne suffisait pas ? Et si les émissions restaient à un niveau trop élevé par rapport aux objectifs ? Le Cniel estime avoir pris les devants. « Nous avons la confiance du ministère, mais il y a clairement une obligation de résultat » reconnaît sa directrice. Dit autrement, si le volontarisme ne suffit pas, un durcissement réglementaire est à prévoir.

La Cour des comptes française comme son homologue européenne a dressé le constat d’une Pac insuffisamment efficace pour faire bouger l’agriculture sur le climat. Elle va même plus loin en recommandant de « définir une stratégie de réduction du cheptel bovin en cohérence avec les objectifs climatiques ». Dans son rapport de septembre 2023, le HCC (Haut Commissariat au climat) dénonce un PSN français insuffisamment ambitieux sur le sujet. D’autres voix se sont exprimées dans ce sens, (Inrae, ONG). Ces prises de position hérissent le poil des défenseurs de l’élevage mais ne peuvent être ignorées. La version 2027 de la Pac constituera un moyen de choix pour serrer la vis si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins