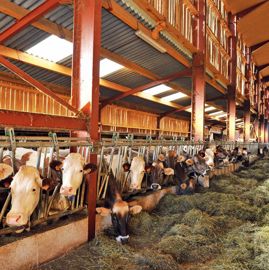

GRÂCE À LA TRANSFORMATION D'UNE PARTIE DE SON LAIT EN AOP ÉPOISSES, LE GAEC DES MARRONNIERS FAIT VIVRE SEPT PERSONNES SUR 149 HA AVEC 65 VACHES LAITIÈRES.

SUR LE PLATEAU DU CHÂTILLONNAIS, le choix de la transformation fromagère en 2000 a représenté un grand virage pour le Gaec des Marronniers, alors géré par Nicolas Jacquinot et son père Serge. Il est lié au retour de Caroline, la soeur de Nicolas, et de son mari Alain. « Caroline a toujours eu l'intention de s'installer sur l'exploitation, explique Alain. Mais dans les années quatre vingt-dix, elle était trop petite (110 ha et 50 vaches) pour sortir deux revenus supplémentaires. Du fait de la pression foncière forte, il était exclu de récupérer des terres. Par contre, la situation de l'exploitation en zone AOP époisses ouvrait des perspectives en terme de valorisation du lait. Nous nous sommes donnés cinq ans pour mûrir notre projet. » Titulaires d'un BTS de transformation fromagère acquis à l'Enil (1) de Poligny où ils se sont connus, Caroline et Alain ont mis à profit ce temps pour acquérir de l'expérience pratique dans le nord de la France, une région d'où Alain est issu. Alors que Caroline travaillait dans une exploitation en AOC maroilles, Alain dirigeait un atelier chez Lactalis.

« 150 000 € INVESTIS POUR L'ÉPOISSES SUR TREIZE ANS »

Ces fonctions occupées dans deux milieux différents, artisanal et industriel, se sont révélées complémentaires, quand le jeune couple est revenu à Origny, en août 2000, créer la fromagerie. « La filière époisses et les crémiers fromagers recherchaient alors des producteurs fermiers et des produits plus typés. Nous partions confiants. » 150 000 € ont été investis sur treize ans dans la transformation d'une ancienne étable en fromagerie. Une grande partie des travaux a été auto-construite, ce qui a permis de réduire de moitié le coût de l'équipement et d'aménager les locaux plus librement. « Nous avons veillé en particulier à la qualité de la ventilation des locaux, précise Alain. Avec quatre bras de plus du jour au lendemain, l'exploitation disposait alors du potentiel humain. »

Le démarrage de la fabrication en mars 2002, puis l'obtention de l'AOP époisses en décembre 2002 ont constitué un cap important. « L'époisses est un fromage à patte molle à croûte lavée, avec un taux d'humidité élevé, difficile à fabriquer et à affiner, explique Alain. En lait cru, avoir un produit et une transformation impeccable constitue une exigence absolue pour la réussite de l'atelier de fromages et l'objectif que nous nous étions fixés au départ : assurer un revenu à quatre associés à temps plein. Les salariées, trois aujourd'hui, ne sont venues qu'après pour accompagner le développement de l'atelier. »

Parti de zéro, le Gaec des Marronniers transforme aujourd'hui 140 000 l de lait, soit un tiers de la production de son troupeau (420 000 l) : 94 000 l sont valorisés en AOP époisses, 38 000 l en produits frais (yaourts, un peu de lait, fromages frais), produits complémentaires en terme de saisonnalité de consommation.

« 240 000 € DANS UN SÉCHOIR DE 3 000 M3 »

Pour atteindre un tel objectif, les associés n'ont pas hésité à remettre en cause certaines de leurs habitudes en matière de traite et d'alimentation du troupeau. Après trois ans de réflexion, l'exploitation a ainsi renoncé, en 2010, à l'ensilage maïs pour passer au tout-foin avec séchage en grange. Une démarche plutôt osée sur les plateaux froids et secs du Châtillonnais où l'herbe, dit-on, ne pousse pas. « En lait cru avec une alimentation fermentée, nous avions beaucoup d'aléas en transformation, explique Alain. À l'époque, l'alimentation des laitières se composait d'ensilage maïs (14 kg de MS par vache et par jour) et de foin de luzerne. De son côté, Nicolas constatait avec inquiétude la hausse du coût des intrants sur les cultures. Notre parcellaire groupé se prêtait à la récolte de foin à l'auto-chargeuse. Cette orientation correspondait bien à notre philosophie, plus proche de l'extensif que de l'intensif. »

Un séchoir a été auto-construit et mis en route au printemps 2010. 240 000 € (auto-chargeuse d'occasion comprise) ont été investis. D'une capacité de stockage de 3 000 m3, il dispose de quatre cellules de 7 m de haut (deux pour les premières coupes, deux pour le regain). Le fourrage est rentré habituellement à 60 à 65 % de MS. « Rentrer le foin vert, c'est moins d'effeuillage et plus de qualité, souligne Nicolas. L'an passé, le foin de première coupe titrait 0,85 UFL/kg de MS avec 170 g de protéines (contre 60 à 70 pour un maïs). »

Après quelques tâtonnements de départ, les rations ont été calées. « Au début, nous les avons ajustées à partir des données bibliographiques, mais nous nous sommes retrouvés en excès d'azote, précise Nicolas. Aujourd'hui, nous complétons en énergie avec de l'orge aplatie auto-consommée. » La ration hivernale (moitié foin, moitié regain) comprend, en moyenne, 2 kg d'orge distribués au Dac (3 kg pour les fraîches vêlées) et 1,5 kg de VL 19. Elle est équilibrée pour 20 kg de lait.

« Au-delà, une VL 3l est distribuée. En début de lactation, pour éviter les pertes d'état, nous donnons 4 à 5 kg de VL, en plus des 3 kg d'orge. Ce qui fait jusqu'à 7 ou 8 kg de concentrés pour les meilleures productrices. Nous ajustons ensuite selon les résultats du premier contrôle laitier », explique-t-il.

« NOS VACHES NE TRIENT PAS »

Pour faire ruminer les vaches et éviter les risques d'acidose, Nicolas veille à mettre le regain sous le foin. Avec un fourrage distribué tous les deux jours et repoussé régulièrement, les vaches ne trient pas. « Notre foin est très appétent, souligne Nicolas. Les vaches cherchent aussi la fibre. » La conduite du pâturage n'a pas été modifiée. L'objectif est de respecter les exigences du cahier des charges de l'AOP époisses (20 ares/VL de la mise à l'herbe à mi-juin). « Nous sommes limités par la surface disponible autour des bâtiments (10 ha) et la nature séchante de nos sols. Entre le 15 avril et le 15 juin, nous complémentons avec de l'affouragement en vert, l'été avec du foin. »

« NOUS AVONS TESTÉ AVEC SUCCÈS DES MÉLANGES SUISSES »

« Mettre en place un système tout-foin en Châtillonnais n'aurait pas été possible sans le gros travail effectué par les éleveurs sur la composition et la qualité des prairies », souligne Jean-François Dessolin, de Côte-d'Or Conseil élevage.

Après avoir testé des mélanges de graminées et luzerne, les associés du Gaec se sont orientés depuis deux ans sur des mélanges de type suisse, composés de graminées et de plusieurs légumineuses (trèfle violet, fétuque des prés, dactyle et luzerne). Inoculée, cette dernière débute plus vite et résiste mieux à la concurrence des graminées. « Jamais nous n'aurions imaginé sortir 10 t de MS/ha, comme en 2011, où quatre coupes ont été rentrées, souligne Nicolas. Nous avons eu la chance de tomber sur des années pas trop sèches, avec des étés plutôt bien arrosés. »

Et de préciser : « L'herbe est fauchée systématiquement toutes les six semaines, quel que soit le volume à rentrer. Après une première coupe précoce, nous sommes sûrs d'obtenir une seconde coupe. L'été, les récoltes sont plus aléatoires du fait des coups de sec. » L'an passé, la première coupe a eu lieu le 23 avril, cette année, le 20 mai. Le Gaec a rentré des foins de très bonnes premières et secondes coupes, aussi bien en volume qu'en qualité. « Malgré une troisième coupe moyenne liée à un mois d'août très sec, nous espérons récolter 12 t de MS/ha d'ici à octobre s'il repleut », expliquait Nicolas le 10 septembre. Pour assurer une telle production, une attention particulière est apportée à la fertilisation.

Fin juin, après la coupe de foin, du fumier mûr est épandu sur les prairies naturelles. Au printemps, un engrais complet 11-5-8 est apporté à raison de 300 kg/ha. « Nous mettons volontairement peu d'azote pour favoriser la pousse du trèfle. »

Après la quatrième coupe en octobre-novembre, les prairies temporaires reçoivent du vieux fumier. Au printemps, elles reçoivent 100 kg/ha de kiesérite, du sulfate de magnésium riche en phosphore, un élément que les terres ont tendance à bloquer. 100 kg d'ammonitrate destinés à favoriser le démarrage de l'herbe et 15 m3 de lisier sont également épandus. Alors que le changement d'alimentation du troupeau a été bien maîtrisé, et que les objectifs en termes de fabrication fromagère, de vente et de marges ont été atteints à 100 %, Nicolas, Alain et leurs conjointes souhaitent désormais mettre l'accent sur l'amélioration de leurs conditions de travail.

« Les dix dernières années ont été chargées, souligne Alain. L'investissement humain a été très important sur la totalité de notre projet. Malgré notre expérience, nous n'avions pas mesuré la masse de travail colossal liée à la transformation. En effet, l'époisses est un fromage qui demande beaucoup de main-d'oeuvre. La fromagerie occupe ainsi deux associés et demi sur quatre, et deux salariées et demie. »

Pas question donc d'augmenter la fabrication des fromages ou de livrer davantage de lait à la laiterie. « Nous voulons rester fromagers et conserver notre identité de producteurs fermiers », pointe Alain. « Monter à 500 000 l ne nous intéresse pas, renchérit Nicolas. Nous avons une belle valorisation liée à la transformation et un système équilibré. Si, à l'avenir, un autre associé ou l'un de nos enfants (trop jeunes pour l'instant( 2)) souhaitait nous rejoindre, la perspective serait différente. »

« 216000 € BUDGÉTISÉS POUR LA STABULATION »

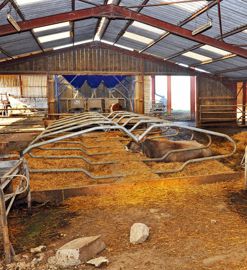

Pour libérer de la main d'oeuvre dans la fromagerie et réduire la pénibilité, 30 000 € ont été investis cette année dans l'achat d'une conditionneuse à yaourts et l'installation d'un lactoduc en salle de moulage. Sur l'exploitation, un nouveau plan d'investissement dans la stabulation va débuter. Lié à l'installation de Mathilde en janvier dernier (elle a remplacé Serge parti à la retraite), il prévoit la construction d'un nouveau bloc de traite en 2014. Une enveloppe de 216 000 € (dont 60 000 € de subventions liées au plan bâtiment et PPE) a été budgétisée. La salle de traite actuelle (en épi 2 x 8 équipée en 2 x 4 avec décrochage automatique), construite il y a près de trente ans, a besoin de travaux d'agrandissement, voire de restauration. Très enclavée, elle est sombre et ses murs sont vétustes. Deux hypothèses sont étudiées : la rénovation de l'équipement en place ou la construction d'un roto de seize places. Le robot a été écarté pour une question de maîtrise d'hygiène de traite.

« L'objectif est de simplifier le travail et de traire seul en une heure maximum, précise Nicolas. Actuellement, nous avons un rythme de traite élevé, équivalent à une 2 x 6, voire une 2 x 7, car nous préparons les animaux en amont. Début septembre pour 60 vaches, il nous fallait une petite heure mais à deux trayeurs. » « Plus nous gagnerons du temps, plus nous pourrons réfléchir pour améliorer nos conditions de travail », se réjouit Alain. Une perspective qui satisfait la maman de Nicolas et de Caroline : « Ils ont fait les bons choix tant en termes d'économie que de confort de travail. »

ANNE BRÉHIER

(1) Enil : École nationale d'industrie laitière.(2) La plus âgée des trois filles d'Alain et de Caroline a 14 ans. Nicolas et Mathilde ont deux garçons et une fille de 7 ans, 5 ans et 8 mois.

La stabulation à l'entrée d'Origny-sur-Seine Alors que les vaches sont sur logettes, les génisses et une partie des taries sont logées sur une aire paillée accumulée dans une ancienne étable, aujourd'hui coincée dans le village (70 places).

Le séchoir a été accolé à la stabulation existante.

La fromagerie. Après dix ans de fonctionnement, la fromagerie a bien vieilli grâce, en particulier, aux soins apportés lors de son autoconstruction. Ici, Caroline (à gauche), avec Sophie, l'une des salariées.

« Les brunes sont moins bien adaptées que les montbéliardes à la ration tout-foin, estiment les associés. Il faut les complémenter davantage en début de lactation. »

Aménagements en cours Alors que la moyenne laitière a baissé de 500 kg par vache en trois ans, vingt logettes supplémentaires sont en cours d'installation dans l'ancien couloir d'alimentation de la stabulation, qui ne comptait que 60 places.

La salle de traite est aujourd'hui un peu juste. Un projet d'agrandissement ou de transformation est en cours de réflexion dans le cadre de l'installation de Mathilde, la compagne de Nicolas.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026