RÉINVESTIR, MAIS PAS TROP, POUR PRODUIRE UN PEU PLUS, SI BESOIN, À LA SORTIE DES QUOTAS, TOUT EN GARDANT FLEXIBILITÉ ET QUALITÉ DE VIE... C'EST LE CHOIX DE CE COUPLE À L'APPROCHE DE LA CINQUANTAINE.

NOTRE FAMILLE EST SUR LA FERME DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS... » Yannick Roul s'y est installé en 1986, puis son épouse, Marie-Pierre, en 1991. Un bâtiment avicole fut construit à l'époque mais, avec une référence à 328 000 litres, le lait reste bien la production centrale de l'exploitation. Cet automne, le couple s'est interrogé sur la manière d'aborder la sortie des quotas. « Des laiteries offrent à leurs producteurs des perspectives accrues en volumes. C'est un peu moins la stratégie de la nôtre, Lactalis, mais tout de même, en 2013-2014, ils nous ont acheté 365 000 l. Nous avons alors vu que nous étions capables de produire un peu plus », note Yannick Roul. Cependant, Marie-Pierre tempère : « C'est vrai, mais je n'aimerais pas trop passer une seconde saison comme celle-là, car ça coince du côté de la salle de traite ! »

« LE PLUS PÉNALISANT, C'EST LE FONCIER »

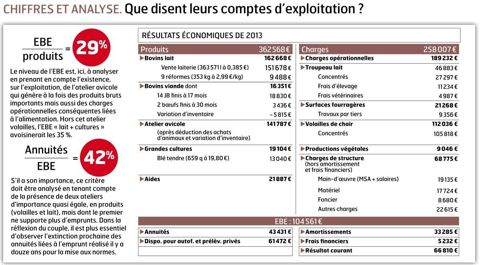

Il n'empêche ! La question d'accepter ou non des références en plus est posée. Elle est ici d'autant plus pertinente qu'au fil des ans, les charges financières se réduisent : poulailler et salle de traite sont depuis longtemps amortis et l'an prochain, l'emprunt réalisé en 2003 pour la mise aux normes sera remboursé.

« Ces annuités en moins nous donnent des marges de manoeuvre.Sur les plans fiscal et social, il serait même judicieux de les utiliser... à condition que ce soit pour des investissements à la fois productifs et bénéfiques pour l'organisation et les conditions de travail. » Avec le concours de l'animateur du réseau lait de la chambre d'agriculture, Jean-Claude Huchon, le couple a conduit sa réflexion.

Première étape : cerner les forces et faiblesses de l'exploitation. « Le plus pénalisant, c'est le foncier, et surtout la dispersion des îlots. » Seuls 25 hectares sont attenants au siège de l'exploitation, dont 17 ha accessibles aux vaches. Il faut faire 6 km pour atteindre le deuxième îlot (20 ha), tandis que le troisième (20 ha) est éloigné de 8 km et nécessite de traverser le bourg. « C'est un triple problème : pour gérer les assolements, pour déplacer machines et animaux, et pour les coûts de récolte. » Marie-Pierre et Yannick ont plusieurs fois tenté de trouver des surfaces plus proches ou, au moins, de réaliser des échanges... « Malheureusement, sur la commune, ce type d'opération se révèle impossible », constatent-ils, visiblement déçus.

Autre frein aux projets lourds : le couple ne possède en propre que 20 ha. Le reste des terres, le siège et les bâtiments sont en fermage auprès de tiers. La stabulation a elle aussi ses limites avec, à ce jour, 38 logettes pour déjà 42 vaches. Mais plus encore la salle de traite : en 2 x 4 postes, sans décrochage, elle peut faire face aux besoins actuels mais guère au-delà. En outre, elle a des côtés peu pratiques, notamment des marches à grimper, bidons en main, pour atteindre la laiterie.

Pour autant, l'élevage aligne des points forts. À commencer par la valorisation des produits, avec un lait payé l'an passé 385 €/1 000 l contre 360 € en moyenne au sein du réseau. C'est le fruit de la persistance de taux élevés et de l'absence de pénalités dont ces éleveurs se félicitent : « Pourtant, depuis dix ans, et sauf exception, nous ne trayons plus les vaches le dimanche soir ! Mais nous avons longtemps sélectionné nos animaux sur ce critère des cellules. »

« NOUS SOIGNONS LE DÉMARRAGE DE NOS GÉNISSES »

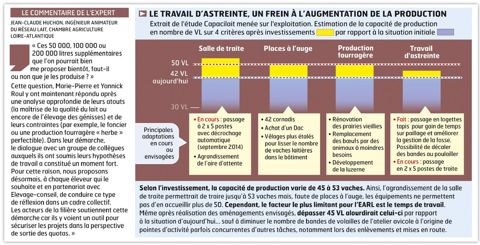

Autre satisfaction : une bonne maîtrise de l'élevage des génisses, ici toutes conservées : « Nous cherchons à les faire vêler tôt, autour de vingt-quatre mois et demi. Et nous soignons leur démarrage, même si cela nous coûte un peu. Leur moyenne de production est de 31,1 kg/jour et de 8 800 kg de lait brut dès la première année. » Autant d'atouts à conserver, y compris si l'on doit produire plus de lait. Si l'on ajoute l'impératif de ne pas augmenter le temps de travail, le cadre et les enjeux de l'analyse étaient ainsi fixés. L'étude Capacilait conduite ici a alors permis de bâtir des hypothèses d'évolution et des simulations, avec leurs conséquences, le temps de travail, etc. « La première était de continuer comme avant, sans investir ni toucher au litrage produit. La deuxième, à l'inverse, prévoyait de réinvestir fortement pour monter, si besoin, autour de 600 000 l de lait. Il y avait une troisième hypothèse, médiane celle-ci, et assortie de quelques variantes... » Assez vite, Marie-Pierre et Yannick ont leur petite préférence. Face à des collègues du réseau de fermes de référence et en groupe Stimul, ils se prêtent au jeu des questions-réponses. « Des échanges intéressants quand chacun accepte de mettre sur la table ses propres idées et problématiques. Il y a toujours quelqu'un pour poser LA bonne question qui confirme ou infirme nos choix ! »

« PAS PRÊTS À TOUT CASSER »

Pour sa part, l'EARL a écarté d'emblée le scénario d'un quasi-doublement de production. « Sur le papier, cela pouvait passer, mais nous n'étions pas prêts à tout casser pour loger et traire 64 vaches. Refaire le bâtiment, la fosse à lisier, c'était trop d'investissements et de boulot, même en abandonnant le poulailler qui aurait pu être transformé en nurserie... Et puis, comment revenir en arrière si les litrages annoncés n'étaient pas au rendez-vous... ou certaines années seulement ? » Le fait de ne pas être propriétaires et, a priori, sans successeur déclaré, n'a pas non plus pesé en faveur de cette solution. « De plus, toujours pour des raisons de foncier, les surfaces fourragères étaient trop justes, même en liquidant les boeufs et en déléguant l'élevage des génisses, que nous préférons maîtriser nous-mêmes... »

Enfin, à l'approche d'une retraite ou d'une transmission pas si lointaine - ils ont respectivement 48 et 51 ans - Marie-Pierre et Yannick ne voulaient pas risquer de dégrader leurs conditions de travail et de vie.

Pour cette même raison, ils ont aussi rejeté le scénario du statu quo. « Même sans augmenter le quota, il y avait des choses à changer pour rendre le travail un peu plus aisé et gagner en efficacité. » À commencer par la salle de traite et la laiterie, bien sûr. Ou encore en réorganisant la stabulation où les 38 logettes ne suffisent plus. De même pour la nurserie, de taille insuffisante, et qu'il convient de rénover pour bien prendre en compte les exigences sanitaires des veaux.

« NOUS AVONS UNE DYNAMIQUE DE PROJETS MALGRÉ TOUT »

Alors autant mettre en face de ces investissements, indispensables dans tous les cas de figures, quelques produits en plus... Voilà pourquoi l'EARL a opté pour une solution intermédiaire : « Si on nous le propose, nous irons jusqu'à 380 000 ou 400 000 l, mais pas au-delà ! Et encore : sous réserve de prévoir quelques leviers de flexibilité au cas où la filière ou le prix du lait ne tiendraient pas leurs promesses ! » Ainsi, et même avec ce choix d'investir a minima pour saturer l'outil, l'exploitation reste dans une dynamique de projets.

Côté bâtiment tout d'abord, un peu de place va être gagnée sur les box à vêlage... La salle de traite est en cours d'être élargie et rénovée en septembre. Désormais de plain-pied avec la laiterie, elle passera à 2 x 5 postes avec décrochage automatique. Et l'aire d'attente sera agrandie. Soit environ 50 000 € en tout, le plus gros des investissements envisagés. Le but : ne pas allonger le temps de traite actuel tout en passant plus confortablement un peu plus de vaches... Depuis toujours, l'EARL accueille un stagiaire quinze semaines par an : « Question de conviction pour les aider à se former. Ils ont été vingt-six à passer ici, et nous sommes toujours bien tombés ! » Pour autant, dans leur réflexion, ces éleveurs n'ont pas retenu, au moins à ce jour, l'idée de recourir au salariat pour prendre plus de lait. Par prudence sans doute. « D'autres, dans des situations similaires, ont cependant fait ce choix car investir dans l'humain peut aussi être une voie pour préparer la transmission », remarque Jean-Claude Huchon.

En revanche, des décisions récentes visent à maîtriser encore le temps de travail : « Nous allons, par exemple, développer les vêlages de printemps. Et puis, nous venons d'opter pour des tapis de logettes, avec épandage de sciure... Fini le paillage quotidien. En outre, nous économisons une paille qui nous faisait parfois défaut car nous n'avons que 14 ha de blé... » Ce choix a un impact bénéfique sur le volume d'effluents et leur manipulation. « Nous avions trop souvent des problèmes dans la fosse et des difficultés à la reprise... » D'autres aménagements sont envisagés, par exemple, dans l'actuel bâtiment à fourrages, pour loger les vaches taries et les grandes génisses, ou encore avec l'achat d'une dizaine de cases à veaux individuelles.

« NOS PRAIRIES ONT VIEILLI, NOUS AVONS UN PEU TROP TIRÉ DESSUS »

Reste à nourrir demain tout ce monde. Même s'ils envisagent de limiter leur production de boeufs (voir encadré), Marie-Pierre et Yannick savent que leurs contraintes foncières et parcellaires les obligent à des ajustements. Pas trop du côté des maïs : avec 11 t de MS en moyenne, les 19 ha récoltés en ensilage sont dans la norme du secteur. Quant aux 2 ha autoconsommés en épis, ils aident à densifier la ration en énergie. Du côté de l'herbe, en revanche, il y a des marges de progrès pour les prairies de ray-grass + trèfle blanc qui bordent la ferme. « À cause du parcellaire contraint, nous avons un peu trop tiré dessus. Elles ont vieilli... Il y a quelques années, nous avions des périodes de pâturage intégral, avec fermeture du silo en avril et mai. Cela n'est plus possible. Du coup, les vaches privilégient le maïs distribué en fin de journée et dédaignent cette herbe devenue moins appétente. »

Pour y remédier, Yannick a cassé l'an passé 4,5 ha de ces prairies afin de les ressemer. Cet automne, il fera de même sur dix autres hectares. Il espère ainsi renouer un jour avec quelques semaines de silo fermé. Ou au moins nourrir plus facilement quelques vaches de plus. En 2013, il a aussi semé 2,3 ha de luzerne, toujours en vue d'améliorer son autonomie fourragère et protéique. Autre volet de l'alimentation, les concentrés : aujourd'hui et après l'apport d'ensilage à la désileuse-recycleuse, ils sont ajustés, à la main, à chaque animal... mais au rythme d'une seule distribution quotidienne. D'où l'idée d'investir dans un Dac. « Le système actuel convient bien à certaines vaches, mais d'autres valoriseraient mieux ce concentré s'il était fractionné. Et nous y gagnerons sans doute au moins un quart d'heure par jour ! » Un levier supplémentaire pour éviter de se trouver « au taquet » face à du lait en plus.

GWENAËL DEMONT

Des îlots dispersés. N'avoir que 25 ha autour des bâtiments et le reste à 6 et 8 km est la principale contrainte de cet élevage.

Rajeunir les prairies. C'est une nécessité pour nourrir quelques vaches en plus et réduire le coût des fourrages.

« Ne pas dégrader les conditions de travail, même si l'on prend un peu plus de lait : c'est chez nous un impératif. »

Investissements. Première modification déjà engagée en septembre : passer à 2 x 5 postes de traite et agrandir l'aire d'attente.

Flexibilité. Aujourd'hui amorti, le bâtiment avicole constitue un levier de flexibilité en jouant sur le rythme des bandes élevées.

Alimentation. Investir dans un Dac permettra d'adapter les concentrés à chaque vache, tout en faisant gagner un peu de temps.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026