SÉBASTIEN BLESTEL S'EST INSTALLÉ EN 2009 AVEC SES BEAUX-PARENTSAVEC 404 547 LITRES DE QUOTA. LE DÉPART À LA RETRAITE DE NICOLE, EN 2014,AUGMENTERA LE QUOTA PAR UTH.

EN ANNONÇANT À SES BEAUX-PARENTS, NICOLE ET THIERRY COUANON, SON DÉSIR DE REJOINDRE L'EXPLOITATION, Sébastien Blestel ne s'imaginait pas qu'il affronterait dès le premier mois de son installation, en mai 2009, un effondrement du prix du lait. Son étude prévisionnelle d'installation l'illustre bien. Prudente, elle a évité de reprendre le prix du lait de l'année 2008 euphorique (370 €/1 000 l) et a basé le projet de Sébastien sur un prix du lait moyen de 330 €/1 000 l, niveau habituellement perçu avant 2008 (324 €/1 000 l en 2007). « Le prix du lait que nous avons perçu en mai 2009 avait chuté de 87 €/1 000 l par rapport à avril pour s'élever à 237 €/1 000 l », se souvient Sébastien. La crise a-t-elle remis en cause son projet d'installation ? « Non, répond-il sans hésiter. Les dés étaient jetés. J'avais obtenu ma rallonge de quota jeunes agriculteurs (JA) de 50 000 l. Le prêt bonifié JA, d'un montant de 112 700 €, était accordé pour l'achat d'une partie des parts sociales de Nicole et Thierry, et la construction d'une stabulation paillée destinée aux vaches laitières. » Et surtout, sa motivation pour devenir éleveur n'a pas été ébranlée.

« C'est une ambition personnelle. Sans origine agricole, j'ai malgré tout pris cette orientation professionnelle en la concrétisant, dans un premier temps, comme salarié dans une exploitation laitière de l'Orne durant sept ans. » Il a profité du temps laissé vacant entre les travaux du matin et du soir pour se familiariser avec l'exploitation de ses beaux-parents. « S'installer dans un cadre familial est sécurisant, estime-t-il. Cela permet de bénéficier de la stabilité de la structure en place. C'est un atout indéniable lorsque l'on présente son projet devant les financeurs. » Il restait à définir les conditions d'installation.

« Deux voies s'ouvraient à nous, avance Nicole. La première : un agrandissement par une reprise d'exploitation. Cela supposait pour Sébastien un alourdissement financier alors qu'il devra acheter nos parts sociales à notre départ. L'autre voie était la seule rallonge jeunes agriculteurs de quota et mon retrait en 2014. J'ai commencé à travailler jeune et j'ai deux enfants, ce qui me donne le nombre de trimestres nécessaires pour un départ à la retraite à 58 ans. »

40 000 € DE PARTS SOCIALES

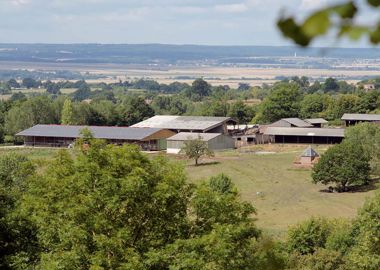

La seconde option a été retenue, la première entraînant plus d'inconvénients que d'avantages. « Dans notre région très herbagère, le Pays d'Auge, les références laitières affectées au foncier sont faibles, explique Thierry. Pour augmenter le quota de 150 000 à 200 000 l, il faut agrandir la surface de 50 à 60 ha, à majorité de prairies. Nous avons déjà 101 ha de prairies naturelles. Que ferions-nous des prairies supplémentaires, surtout si elles sont éloignées de l'exploitation ? » Sans compter le montant des DPU faible dans cette région. Le DPU moyen de l'exploitation s'élève à 180 €. De son côté, Sébastien souhaitait contenir le montant de l'installation.

La structure a donc seulement été confortée d'une rallonge JA de quota de 50 000 l. « Les nouvelles règles européennes sur le quota de matière grasse nous permettent aussi de produire 10 000 l de plus », complète Bénédicte Couanon, sa conjointe, très partie prenante dans la gestion de l'exploitation, sans pour autant y être ni associée ni salariée. Une nouvelle répartition des parts sociales s'est opérée au sein de l'EARL déjà existante. Nicole et Thierry ont vendu une partie du capital social à leur gendre pour que les associés détiennent chacun 40 000 € de parts sociales. Sébastien a financé leur achat via le prêt bonifié JA pour un remboursement privé de 300 € par mois pendant quinze ans. Les 72 900 € restants de l'enveloppe bonifiée ont été délégués à l'EARL en vue de financer une partie de la construction de la stabulation paillée destinée aux vaches laitières (voir p. 135). « La possibilité de confier une partie de l'emprunt JA à l'EARL nous a incités à conserver ce statut sociétaire. Cette délégation n'était pas possible en Gaec. »

JETER LES BASES DE L'APRÈS-QUOTAS

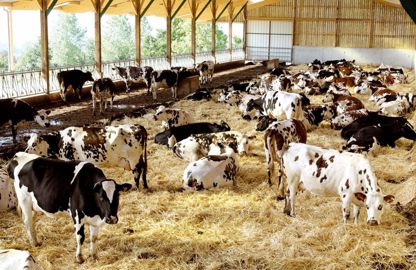

Autre avantage en faveur de Sébastien : le remboursement de l'investissement est supporté par l'EARL. « Avec un troupeau de 76 vaches, la surface de 540 m2 de l'ancienne stabulation paillée était insuffisante. Nous étions confrontés à des problèmes de mammites et la qualité sanitaire du lait en était affectée, expliquent Nicole et Thierry. Le niveau cellulaire du lait produit a dépassé les 350 000 cellules/ml en 2009- 2010, que nous avons régulé en distribuant le lait à cellules aux veaux. Le lait livré en 2009 a toujours été sous la barre des 250 000 cellules/ml. En revanche, nous n'avons pas pu éviter des flambées butyriques qui ont pénalisé le prix du lait en moyenne de 1,21 €/1 000 l. » La mise en service de la nouvelle stabulation paillée ayant eu lieu en avril dernier, il est encore trop tôt pour mesurer un effet sur la qualité du lait.

Conçue pour 84 vaches, l'aire paillée laisse une marge pour accueillir huit à dix animaux supplémentaires. Avec une largeur de 16 m, sa transformation en trois rangées de logettes a même été prévue.

« L'idéal serait d'atteindre une référence de 500 000 l avant la suppression des quotas », confient les trois associés. Ils comptent sur les hausses européennes d'ici à 2014 et sont à l'affût d'achat de quotas sans terre (les TSST), d'attributions prioritaires à partir des réserves régionales et départementales. Ils se disent prêts aussi à produire les allocations de fin de campagne. D'ailleurs, leur troupeau leur offre des marges de progression. Cherchant plutôt à valoriser la centaine d'hectares de prairies naturelles, Nicole et Thierry ont privilégié jusque-là l'effectif du troupeau plutôt que la production par vache. En 2008-2009, elle s'élevait à 4 700 kg brut.

« Cette stratégie est cohérente avec un système de production extensif et économe », confirme Yves Boyeau, conseiller de gestion au CER France. Les performances laitières ont été augmentées à 5 350 kg/vache en 2009-2010 pour répondre à la rallonge JA de 50 000 l, sans frais de concentrés en plus.

« Avec seulement une ration herbe pâturée + maïs-ensilage jusqu'à la mi-août 2009, la pousse de l'herbe, en qualité et en quantité au printemps et en été a permis de produire 22 433 l de plus entre avril et septembre 2009 par rapport à la même période en 2008. » Les trois associés n'ont pas augmenté le nombre de vaches. Les cinq à six de trop en 2008-2009 avaient provoqué un dépassement de quota de 30 000 l.

DÉVELOPPER LA VIANDE EN ATTENDANT PLUS DE LAIT

Sébastien est conscient que des gains de productivité sont envisageables. Il a lancé dès son installation un atelier de boeufs avec l'objectif d'en vendre huit par an dans un premier temps au terme de trois ans d'élevage. De même, il est prévu de développer l'atelier allaitant en passant de dix vaches allaitantes – des croisées normandes-charolaises – à quinze. D'ailleurs, dans cette optique un reproducteur charolais vient d'être acheté.

Ces productions supplémentaires poursuivront la valorisation des prairies naturelles. « Si le quota continue à progresser régulièrement, nous pourrons encore augmenter la production par vache tout en conservant le même effectif laitier. Il faudra alors une conduite un peu plus intensive des prairies pour faire face aux bovins viande en plus, analyse-t-il. Si le quota reste en l'état, la réduction du troupeau laitier par un nouvel accroissement du niveau d'étable libérera des prairies pour la viande. »

Le jeune éleveur est conscient que, sans le travail de comptable de Bénédicte, sa rémunération de 1 000 € par mois, desquels il faut déduire 300 € de remboursement mensuel JA, ne suffirait pas à sa famille (ils ont un petit garçon) durant les cinq premières années de son installation. « Nous avons la chance de bénéficier d'un faible loyer dans l'enceinte de la ferme », précisent-ils.

PENDANT LA CRISE, UNE TRÉSORERIE GÉRÉE TRÈS FINEMENT

« La politique de l'EARL est plutôt de favoriser le financement d'investissements ou d'une marge de sécurité plutôt que la rémunération des associés », note Bénédicte de son côté.

Cette marge de sécurité a aidé à passer le cap de 2009. Nicole et Thierry ont réintégré dans la trésorerie 10 550 € d'un compte épargne de l'exploitation. De même, plutôt que souscrire un emprunt à court terme pour avancer 26 000 € de TVA qui aurait généré des frais financiers, ils ont prélevé sur leurs fonds privés 6 600 €. Sébastien a fait de même avec 6 500 €. Les 13 000 € restants ont été financés par une partie du prêt JA, à court terme à taux zéro, de 20 000 € alloué par Lactalis. La totalité des 26 000 € a été récupérée cette année par le remboursement de la TVA. Une partie allège la trésorerie. D'une façon plus globale, alors qu'ils lançaient la construction de la stabulation en pleine crise laitière, les éleveurs ont tout mis en oeuvre pour gérer les flux financiers le plus finement possible. Ainsi, la dotation jeune agriculteur de 11 330 € a financé la moitié du terrassement (15 000 €).

L'autre moitié a été payée par le prêt Lactalis. « Nous avons préféré emprunter la totalité des 132 700 € restants sur quinze ans plutôt que déduire de ce montant l'aide de 20 000 € versée par le Plan bâtiment, confient-ils. Comme les prochaines annuités sont élevées – de 50 650 € en 2010 à 38 000 € en 2013 –, nous réintroduiront 5 000 € par an pendant quatre ans pour les alléger. Ce choix nous coûte 6 000 € supplémentaires mais il est dilué sur quinze ans. »

En 2015, le poids des annuités sera réduit à 21 000 €. De quoi envisager plus sereinement la fin des quotas. « Même si nous nous y préparons, il nous est difficile de nous projeter pleinement dans l'après-2015. La première année de la contractualisation sera-t-elle calculée sur la base du quota ? Dans ce cas, à nous de faire en sorte qu'il continue d'augmenter. »

L'allégement du montant des annuités permettra aussi à Sébastien de mieux faire face au rachat des parts sociales de ses beaux-parents. Nicole et Thierry sont bien conscients de ce deuxième défi à relever. « Nous souhaitons une transmission durable sans mettre en difficulté notre successeur, affirment-ils. Nous avons capitalisé progressivement en développant l'exploitation au gré des opportunités. Un jeune, lui, doit reprendre ce bloc dès le départ. » Ils se disent ouverts à des pistes innovantes de transmission comme rester dans l'EARL mais en tant qu'apporteurs de capital. Pour eux, une chose est sûre : l'arrivée de Sébastien les soulage de la crainte de tomber malades.

« À 55 ans, nous ne sommes pas à l'abri d'un souci de santé. Notre nouvel associé apporte de la souplesse dans l'organisation de l'exploitation. » Les trois associés ont décidé de jouer la carte gagnant-gagnant.

CLAIRE HUE

Mise en service en avril, l'aire paillée de 84 places a des dimensions adaptées pour être transformée en trois rangées de logettes. La fumière, construite en 2001, n'a pas eu besoin d'être agrandie.

Près de la moitié du quota est produit d'avril à août lorsque les vaches sont au pâturage, sur 25 ha au printemps et 50 ha l'été. Cela contribue à un coût de concentrés faible : 39 €/1 000 l en 2009. 7

Bien que n'étant pas dans l'EARL, Bénédicte Couanon, comptable agricole, participe étroitement à la gestion de l'exploitation.

La nursery, dans un ancien bâtiment, n'est pas équipée pour accueillir les veaux sur une période restreinte. Les vêlages sont donc étalés sur toute l'année.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026