AVEC 35 VACHES, CAROLINE ET FABRICE DERBEZ, DANS LES HAUTES-ALPES, CROIENT EN LEUR AVENIR, MÊME S'IL DÉPEND ESSENTIELLEMENT DU MAINTIEN DES AIDES.

LA PLAINE EST VERDOYANTE ET LUMINEUSE AU PRINTEMPS, mais les montagnes qui l'entourent sont encore enneigées mi-mai. À 800 mètres d'altitude, la ferme de Caroline et Fabrice Derbez vit au rythme de saisons particulièrement contrastées. L'hiver dure six mois et en été, chaleur et sécheresse se conjuguent pour limiter la durée de production des fourrages. Il faut pourtant stocker 3 tonnes de MS/UGB/an. Ce climat, à la fois montagnard et méditerranéen, a un effet direct sur les coûts de production du lait.

C'est là que Fabrice a choisi de s'installer pour reprendre le flambeau de l'élevage de ses parents, en 2000. Il a d'abord travaillé avec eux, tout en conservant son emploi de contrôleur laitier. Son épouse Caroline a repris les parts lorsqu'ils sont partis à la retraite.

« EN RAISON DU RELIEF, LES TERRES SONT RARES »

« Je travaillais dans une boulangerie et j'ai découvert l'élevage avec Fabrice. J'aime ce contact avec les animaux et cela m'a donné envie de m'installer. » La reprise s'est réalisée sans agrandissement, même si le volume de référence a progressé petit à petit durant les dernières campagnes avec les quotas. « Il y a peu de terres disponibles à cause du relief, précise Fabrice. Rares sont les propriétaires qui vendent et la demande est forte, aussi bien pour l'agriculture que pour l'immobilier. » Les hectares se négocient autour de 8 000 € et ouvrent l'accès aux aides sans lesquelles l'agriculture ne peut pas vivre. Caroline et Fabrice ont poursuivi dans la direction prise par les parents. « C'est la surface fourragère qui dicte notre effectif, précise Fabrice. Nous cherchons un maximum d'autonomie pour sécuriser le revenu. » Les 5 ha de prairies naturelles sont destinées à la fauche pour le premier cycle et au pâturage ensuite. Les prairies temporaires servent à produire les stocks. Elles sont implantées en luzerne seule ou associée à du dactyle et sont récoltées de préférence en foin.

« NOUS IRRIGUONS PAR IMMERSION OU ASPERSION »

En début et fin de saison, les éleveurs ont parfois recours à l'enrubannage si la météo ne permet pas de faner. Les prairies temporaires sont irriguées afin de parvenir à réaliser trois coupes pour un rendement moyen en foin de 4,1 tonnes de MS. « Nous disposons d'un canal partagé au sein d'une ASA (Association des syndicats d'arrosants). Chacun a un horaire pour arroser, en fonction de sa surface. L'irrigation se fait par immersion ou aspersion, selon les sites. » Il précise que ce travail est fastidieux car il nécessite beaucoup de surveillance pour parvenir à un apport régulier. L'irrigation est indispensable pour sécuriser les stocks. L'exploitation dispose aussi d'un îlot de terres limoneuses situées au-dessus d'une rivière souterraine. C'est là qu'est mis en place le maïs (3,6 ha), chaque année. Les rendements atteignent 16 tonnes de MS/ha sans irrigation. Le maïs est considéré comme une assurance car contrairement aux prairies, il produit peu ou prou le même volume de fourrage chaque année. Sur ce même îlot, les éleveurs cultivent également un peu de luzerne. « On y fait au moins trois coupes par an sans problème. » L'assolement comprend aussi 14,5 ha de céréales, essentiellement de l'orge et un peu de triticale. Cette production est majoritairement conservée pour l'alimentation des animaux. Les grains sont aplatis. Une partie du triticale est vendue.

« Notre surface nous permet donc de constituer des stocks alimentaires suffisants, ce qui garantit notre autonomie, analyse Fabrice. Mais notre parcellaire est morcelé et l'exploitation est coupée en deux par la nationale Gap-Briançon, un axe très fréquenté. » Une voie ferrée passe également sur leurs terres.Les éleveurs exploitent davantage de surface de l'autre coté de la route. Les tentatives d'échange avec les voisins n'ont pas abouti. Faute de surface accessible suffisante, les vaches ne sortent jamais la nuit en saison de pâturage. Elles pâturent de mai à novembre mais l'éleveur considère qu'il s'agit surtout de les sortir. Les vaches valorisent des prairies naturelles proches du bâtiment et peu productives.

« LES GÉNISSES PARTENT EN ESTIVE DU 15 JUIN AU 10 SEPTEMBRE »

Fabrice utilise la technique du fil avant et parfois fil arrière. « Les sols sont argileux et je veux limiter le piétinement. Les vaches ne sortent pas quand il pleut. » Elles reçoivent du foin de luzerne le matin et le soir. En hiver (de novembre à début juin), la ration se compose de 25 kg bruts d'ensilage de maïs et de foin de luzerne à volonté. « J'apporte d'abord le foin et je les laisse manger un moment. Puis je distribue le maïs à la désileuse, et je rajoute 4 à 5 kg d'orge aplatie par vache à la main, du minéral et près de 1 kg d'aliment (6 t de VL 41 achetées en 2015). » Il faut une demi-heure pour nourrir les vaches le matin en hiver. Le soir, la ration est simplement repoussée. Avec ce régime, la consommation en concentré s'établit à près de 2 t/vache/an (305 g/l) quand, en 2014, elle atteignait 2,9 t/vache (450 g/l). L'excellente qualité des fourrages a permis l'amélioration constatée l'an dernier. Quant aux taries, elles sont nourries exclusivement au pâturage et au foin. Les génisses partent en estive du 15 juin au 10 septembre. Elles pâturent alors des terrains communaux situés à 1 300-1 400 m d'altitude. Elles sont regroupées avec des animaux venant d'autres élevages et une personne surveille l'ensemble. Ce système est peu coûteux (70 €/génisse/saison) et accroît la surface fourragère. Ce supplément augmente aussi la surface servant de base de calcul aux primes. Les génisses montent en alpage dès la deuxième année. Elles vêlent en rentrant à l'automne, à 3 ans. Cette conduite impose un regroupement des vêlages car ils sont impossibles à gérer en estive. Le niveau de surveillance n'est pas suffisant et les loups pourraient s'attaquer aux veaux. Les vaches aussi vêlent majoritairement en automne.

« UN QUART DES VENTES AVEC L'ATELIER VIANDE »

« C'est la meilleure saison. En été, il fait trop chaud et l'hiver est trop froid », constate Fabrice. L'exploitation a une activité de viande à côté du lait. Un système assez classique pour la région. Cette diversification s'appuie sur une demande en produits locaux pour les touristes, très présents en été comme en hiver. Elle permet d'optimiser la valorisation des animaux.

Les bovins viande sont issus du troupeau laitier, 30 % des inséminations sont réalisées en charolais. Les mâles croisés sont généralement vendus à l'âge de 1 mois. Mais ceux qui naissent en automne sont élevés car les prix de vente sont insuffisants à cette période. Les montbéliards sont engraissés jusqu'à l'âge de 10 ou 12 mois. Il existe un marché local pour la viande jeune de ce type. Ce système permet de ne jamais avoir deux lots de mâles à loger en même temps en hiver. Les ressources fourragères ne suffiraient pas à les nourrir durant deux saisons. Quant aux génisses croisées, elles sont vendues à 3 ans. Cet atelier ne coûte pas cher et exige peu de travail. Elles sont commercialisées sous la marque Pâtur'Alp dont le cahier des charges impose la montée en alpage. La viande représente un quart des ventes et comme toute diversification, elle apporte une certaine sécurité.

« IL FAIT TROP CHAUD ICI EN ÉTÉ POUR FAIRE VÊLER LES VACHES »

Le point faible de cette activité vient des taurillons montbéliards vendus à l'automne. « Ils partent souvent à des prix bas », explique Fabrice. Il vient de commencer à génotyper et à utiliser des doses sexées pour ne plus gérer les mâles montbéliards. « Les génisses sont mieux valorisées. » La construction d'un nouveau bâtiment il y a deux ans (voir encadré) a nettement amélioré les conditions de travail. Mais le père de Fabrice, qui se chargeait volontiers de la traite pour qu'ils se libèrent de temps en temps, n'a pas adopté la salle de traite. Le remplacement est donc un peu compliqué, mais cela ne constitue pas un problème.

Globalement, la charge de travail est jugée raisonnable. Mais avec une pousse très rapide au printemps, la période de récolte du foin est exigeante. La faible densité des élevages dans la région se traduit aussi par une présence limitée de services pour les éleveurs. Caroline et Fabrice possèdent la quasi-totalité du matériel nécessaire aux travaux des champs. Cela pèse aussi sur le coût de production (183 €/1 000 l). Seule une faucheuse a été acquise en copropriété. Les récoltes de céréales et de maïs sont réalisées par une entreprise.

Les pistes d'évolution du système sont assez maigres, même si le bâtiment peut accueillir cinq vaches supplémentaires. « Nous livrons à Sodiaal. Nous ne pouvons augmenter notre référence qu'endemandant du volume B et en payant des charges sociales. J'estime que ce n'est pas rentable », explique Fabrice. Actuellement, leurs livraisons en A sont plafonnées à 19 000 l par mois, sauf en août, septembre et octobre. « Pour produire plus sur cette période, il faudrait que les vaches vêlent en été. Mais je ne prendrai pas ce risque à cause de la chaleur. »

« UNE DIVERSIFICATION SÉCURISANTE »

De plus, l'augmentation de la production laitière impliquerait de réduire la viande pour conserver une bonne autonomie alimentaire. Les éleveurs ne le souhaitent pas. Ils considèrent que cette diversification des produits est sécurisante. Ou alors, il faudrait augmenter la surface fourragère mais il n'existe pas d'opportunités actuellement.

Une autre voie d'évolution pourrait être de se lancer dans la transformation et la vente directe. Les Hautes-Alpes ne disposent pas d'AOP, mais le marché local des produits fermiers est solide. Les touristes sont demandeurs.

De plus, la proximité avec la route nationale représenterait un atout en matière de visibilité. Un autre métier vers lequel le couple ne se sent pas attiré aujourd'hui, faute de main-d'oeuvre. Leurs deux garçons, âgés de 11 et 15 ans, s'intéressent à l'élevage.

« Cela nous fait très plaisir », souligne Caroline. Il est encore trop tôt pour savoir si cette attirance se consolidera avec le temps. Mais cela pourrait ouvrir des perspectives de transformation du lait à la ferme. Les éleveurs projettent aussi d'investir dans un bâtiment de stockage de la paille et des céréales. Il existe des subventions pour ce faire, et cela permettrait de rapprocher cet espace de la stabulation.

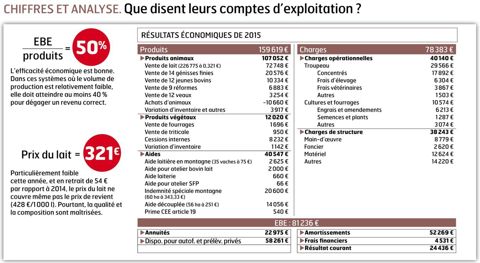

La rentabilité du système est bonne. Les éleveurs sont satisfaits de leurs résultats.

« Nous dégageons du revenu parce qu'avec une surface adaptée à nos besoins, nous réduisons nos achats au minimum. Produire plus sans avoir davantage de terres nous rendrait plus fragiles. »

PASCALE LE CANN

L'exploitation se situe dans une plaine entourée de haute montagne, à 800 m d'altitude. Elle est coupée en deux par une route nationale. © HÉLÈNE DAVID

Le croisement charolais (30 %) permet d'améliorer la valorisation de la viande. © HÉLÈNE DAVID

La salle de traite 2 x 4 permet à Fabrice de traire facilement seul en une heure. © HÉLÈNE DAVID

L'irrigation par immersion (photo), ou aspersion,est indispensable pour sécuriser la production de foin. © HÉLÈNE DAVID

L'ancienne étable entravée a été conservée et aménagée pour accueillir la relève ou les taurillons. © HÉLÈNE DAVID

Si la désileuse entre dans le nouveau bâtiment,la distribution du concentré se fait à la main. © HÉLÈNE DAVID

Caroline a découvert l'élevage avec Fabrice. Elle apprécie le contact avec les animaux. © HÉLÈNE DAVID

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026