MARTINE BLIN ET RÉGIS BADIÉ NE SE CONNAISSAIENT PAS IL Y A TROIS ANS. DEPUIS, ILS ONT CRÉÉ UN GAEC, CONSTRUIT UN BÂTIMENT, ET ILS PRÉPARENT AVEC ENTHOUSIASME LEUR CONVERSION EN BIO.

INSTALLÉS SUR DES EXPLOITATIONS DIFFÉRENTES, Martine Blin et Régis Badié envisageaient chacun de leur côté d'abandonner l'élevage laitier en 2013. C'est leur conseiller en élevage Eilyps, Hubert Betin, qui a permis à leurs parcours de se croiser. Une rencontre qui a tout changé. « J'ai travaillé dix ans au service comptabilité d'Intermarché avant de m'installer avec mon mari sur l'exploitation familiale en 1997 », raconte Martine Blin, 48 ans. Ils ont démarré avec 220 000 l de lait, un poulailler label et une activité de tractopelle sur 42 ha. Le décès de son mari en 2011 a tout bouleversé pour elle et sa fille. Elle a tenu l'exploitation deux ans avant de se décourager : l'élevage produisait alors 400 000 l de lait sur 55 ha. « Moralement et physiquement, je n'en pouvais plus. » Régis Badié, 38 ans, marié, quatre enfants, a été salarié dix ans dans un élevage de porcs avant de s'installer en 2008 en EARL avec sa mère. « Une installation facile et peu coûteuse sur 68 ha avec 340 000 l de lait. » La mise aux normes a suivi en 2009 pour un coût de 80 000 €. En prévision du départ à la retraite de sa mère, en 2014, Régis a imaginé construire un bâtiment afin de poursuivre seul. Mais il ne possédait pas le terrain et le propriétaire a refusé son projet. Il a alors pensé laisser tomber.

« APPRENDRE À SE CONNAÎTRE AVANT DE CONSTRUIRE UN PROJET »

Seulement quatre kilomètres séparaient ces exploitations, mais les deux éleveurs ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas imaginé chercher un associé pour continuer. Lorsqu'ils se sont rencontrés début 2013, Martine voulait vendre. Régis lui a proposé de réfléchir à une association pour une période transitoire, le temps qu'il construise un bâtiment. Leurs rencontres sont devenues régulières. Progressivement, ils ont travaillé ensemble, sur les deux sites. Ils ont énormément parlé, appris à se connaître, le courant passait bien. Les éleveurs ont découvert leur complémentarité : les compétences en gestion de Martine, le goût de la conduite des animaux pour Régis. L'idée de regrouper les activités et de construire un bâtiment ensemble a germé. Tous deux avaient l'habitude de la délégation afin de se concentrer sur la production et le suivi de l'exploitation. Le volume de lait important et la disponibilité en foncier chez Martine sont vite apparus comme des atouts essentiels. Régis travaillait en système herbager et ne voulait pas changer cette orientation. « J'avais fait une SFEI et j''envisageais de passer en bio », explique-t-il. Martine, habituée à valoriser le pâturage mais dans une moindre mesure, a accepté. Le Gaec a été créé le 1er avril 2014. Son nom, Lait Spérance, est révélateur de leur nouveau départ. Dès l'été 2013, ils ont repris les projets de bâtiment de Régis. Car les installations de Martine ne convenaient pas pour produire 800 000 l de lait. Agrandir n'était pas pratique du fait de la proximité des habitations et du manque de surface accessible. Ils sont retournés voir des bâtiments que Régis avait repérés. « Notre projet s'est construit sur la base du système de production herbager. » La salle de traite s'est imposée rapidement. « Nous aimons le contact avec les animaux et le robot nous semble peu compatible avec le pâturage », précise Martine. Cette solution facilite aussi le remplacement. Ils ont opté pour un système en simple équipement, moins cher et néanmoins efficace : « Ce qui coûte dans une salle de traite, ce sont les options. Nous préférons la simplicité. »

Avec un troupeau d'une centaine de vaches, les logettes s'imposaient. Mais Régis ne voulait pas de lisier. « Le fumier, c'est plus de travail. En plus, nous ne produisons pas de paille. Mais cela me semble mieux pour le confort des animaux et pour la fertilisation. » Le projet de bâtiment a donc intégré une plate-forme d'égouttage avec une préfosse, pour éviter les fumiers mous, une fumière, une fosse géomembrane alimentée par une pompe hacheuse pour les jus et des racleurs robustes pour repousser un effluent épais.

Les éleveurs se sont interrogés sur l'intérêt de prévoir une nurserie. Martine déléguait l'élevage des génisses. Régis élevait les siennes. Il achetait aussi des génisses charolaises valorisées en vente directe. Ils ont décidé de ramener cet atelier dans l'ancien bâtiment de Martine, tout en déléguant l'élevage de l'ensemble des génisses laitières. Ils ont choisi le site de la construction de façon à faciliter l'accès aux pâtures.

Au total, le Gaec a investi 760 000 € dans ce bâtiment de 120 places (5 950 €/place) et une plateforme pour les silos. Le premier budget était à 350 000 €. « Certains postes avaient été sous-estimés, explique Régis. Et on a préféré monter à 120logettes au lieu des 90 prévues. » Ils ont opté pour une salle de traite à 20 postes alors qu'ils avaient pensé se limiter à 12. Le surcoût s'élève à 20 000 € pour un prix de la salle de traite de 90 000 €. Les vaches y sont entrées en mars 2015. Ils ont également aménagé une salle de réunion, un bureau, une chambre pour les stagiaires, une cuisine...

« GÉRER L'HERBE PREND DU TEMPS MAIS C'EST RENTABLE »

Le système fourrager est conduit par Régis avec un maximum de pâturage. Il s'appuie sur les conseils de Jean-Yves Talhouarn (Velay Scop). Les vaches sortent de fin février à novembre. Le troupeau reste à l'intérieur la nuit du 20 novembre au 20 mars. Le maïs ensilage est distribué toute l'année. Selon la disponibilité en herbe, il descend à 4-8 kg/jour au minimum. « Il faut garder un bon niveau d'énergie dans la ration. »

Les prairies temporaires (RGA, RGH, fétuque, trèfle blanc et violet) sont semées sous couvert d'avoine. « Elles démarrent plus vite au printemps et ne se salissent pas. » Les pâtures ne sont jamais désherbées. Les vaches changent de paddocks tous les jours selon la technique du fil avant, fil arrière. Elles disposent de 80 ares pour vingt-quatre heures. « La gestion du pâturage est gourmande en temps, mais c'est rentable. » Régis s'assure que les prairies résistent au passage du troupeau : chemins refaits et couverts de copeaux d'élagage, clôtures et bacs à eaux mobiles. L'assolement prévoit 25 ha de maïs, et 5 ou 6 ha de méteil viennent compléter la ration en été ou en hiver selon les stocks, à la place de l'ensilage d'herbe. « Ce fourrage permet de sécuriser nos stocks. Il est bon pour le transit. » Le méteil est suivi d'un colza fourrager pâturé au fil.

« DES VÉLAGES GROUPÉS »

En hiver, la ration se compose de 6-7 kg de maïs ensilage, 7-8 kg d'ensilage d'herbe, 500 g de miscanthus, 3,5 kg de maïs grain humide, 1,5 kg de soja et du foin d'avoine. Elle est distribuée pendant une centaine de jours. Le foin d'avoine, très appétent, est récolté en juin. Le miscanthus déshydraté est acheté. « Cela coûte 150 €/t, pour un intérêt nutritionnel nul. Mais il apporte des fibres très dures qui font ruminer. Nous n'avons pas d'acidose et ne donnons jamais de bicarbonate. »Les taries sont à l'herbe la journée, mais elles rentrent le soir. Elles reçoivent 6-7 kg de foin d'avoine. Les trois dernières semaines, elles passent à un régime maïs (6-7 kg) et soja (1,5 kg) avec un minéral adapté. « Je les bloque aux cornadis pour les surveiller. J'adapte la quantité de soja à l'état d'engraissement. » En lien avec le système fourrager, les éleveurs groupent les vêlages de juin à décembre. Les inséminations sont réalisées du 1er septembre au 1er mars. Ils pensent que la fécondité et les démarrages de lactations se passent moins bien au printemps et les évitent. Mais ils apprécient que les lactations se terminent à l'herbe. « Avec 25 ha accessibles, nous ne pouvons pas nourrir 100 vaches en production à l'herbe au printemps. Avec vingt taries, la surface convient. »

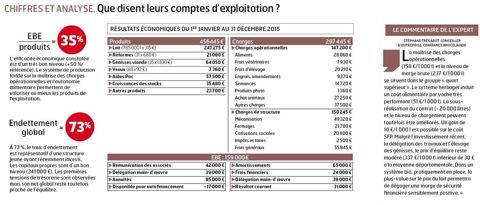

Les éleveurs voient bien les chaleurs et le taux de réussite en première insémination atteint 66 %. En revanche, les IVV peuvent être longs du fait du groupage. L'état sanitaire du troupeau est bon (environ 25 mammites, trois ou quatre non-délivrances et sept ou huit fièvres de lait par an). Les taux cellulaires restent en deçà de 200 000 et le lait n'a été pénalisé que deux fois en 2015. Le regroupement a conduit à trier les animaux et le troupeau est donc plutôt jeune et sain. Cette conduite permet un coût alimentaire de 51 €/1 000 l (moyenne de leur groupe : 87 €). « Notre niveau de production est identique à 8 000 avec des taux comparables. Mais nous ne distribuons que 454 kg de concentré, soit une économie de 25 000 €/an pour du soja à 380 €/t, par rapport au groupe. » Martine a pris en charge la gestion administrative du Gaec. Elle présente la situation à Régis trois fois par mois.

« ANTICIPER LES MANQUES DE TRÉSORERIE »

Elle s'est inquiétée de l'équilibre financier avec la chute du prix du lait et a établi un budget prévisionnel de trésorerie sur le premier semestre 2016. « J'ai compté les remboursements de prêts, les paiements par prélèvements automatiques, les achats de broutards en mars... Nous avons évalué ceux de soja, le coût des mises en cultures, les ventes de lait avec un prix perçu à 290 €...» En étant à jour de tous ses engagements à fin juin et sans toucher aux prélèvements privés, le Gaec accuse un besoin de trésorerie de 100 000 €. Un constat qui fait réfléchir.

« Nous faisons face jusqu'à fin mars. Après, cela se complique. » Car les ventes de lait baissent au printemps avec les 20 taries. La facture des semences de maïs s'élève à 8 000 € et les travaux par tiers grimpent aussi avec les récoltes d'herbe. Les associés ont donc cherché le moyen de passer ce cap, sachant que la banque leur autorise un découvert de 40 000 €. Ils ont fait l'inventaire du matériel inutilisé pour le vendre. « Nous allons changer le valet de ferme pour un modèle polyvalent. Cela remplacera un tracteur qui servait peu. Cet argent alimentera la trésorerie et nous faisons un prêt avec un différé d'un an pour l'achat. » Ils espèrent encaisser ainsi 13 000 €. Ils ont également décidé de limiter les semis de maïs et repoussent toute dépense non indispensable. Reste aussi l'option d'anticiper les paiements de la Pac (38 000 €). Ils vont y recourir partiellement.

« LA CRISE POUSSE À AVANCER LE PASSAGE EN BIO »

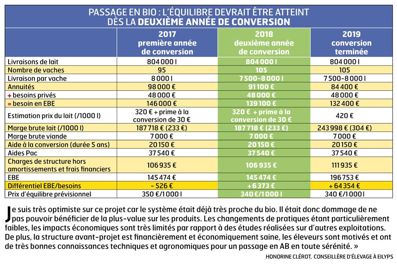

Martine et Régis avaient pensé consolider leur outil avant de se lancer en bio mais la crise les conduit à accélérer. Ils se disent qu'ils ont tout intérêt à franchir le pas car ils ont peu de modifications à apporter, et beaucoup à gagner en produits. Martine a suivi une formation. L'assolement et la ration ne vont pas évoluer. Pour compenser la baisse de rendement en maïs, ils augmenteront un peu la surface. La conduite du maïs se fait déjà avec peu de traitements et du désherbage mécanique. Ils achèteront du soja pour préserver le niveau de production. Et heureusement, le cahier des charges bio leur permet l'achat de paille conventionnelle pour la litière. Ils reverront l'élevage des génisses car en bio, les veaux doivent être nourris au lait entier jusqu'à 3 mois. Comme ils n'ont pas de nurserie, ils envisagent d'acheter des niches collectives et ont trouvé un éleveur de génisses bio qui les prendra en charge ensuite, via le service Déleg génisses d'Eilyps. Les veaux seront vendus 400 € et les génisses gestantes seront payées 1 800 €. Leur laiterie, Lactalis, est intéressée par le lait bio et leur versera une prime de 30 €/1 000 l pendant la période de conversion. La nécessité d'enregistrements très rigoureux ne fait pas peur aux éleveurs, déjà habitués à noter tout ce qu'ils font. Ce projet de conversion les passionne. Ils en attendent aussi la sécurisation de leur revenu.

PASCALE LE CANN

Pour mener cent vaches en pâture durant neuf mois, les éleveurs ont aménagé des chemins recouverts de copeaux d'élagage. ©THIERRY PASQUET

Le Gaec adhère à un groupe mélangeuse qui se charge de la distribution de la ration. ©THIERRY PASQUET

La salle de traite est intégrée au bâtiment. Les passages servent d'aire d'attente. La conception permet une conduite en deux lots, ce que les éleveurs n'envisagent pas aujourd'hui. ©THIERRY PASQUET

Même s'ils achètent toute la paille, un budget de 7 000-8 000 € par an, les éleveurs paillent généreusement les logettes tous les jours (8 kg/place). ©THIERRY PASQUET

Pour éviter d'avoir à gérer des fumiers mous, une plateforme d'égouttage a été installée. Les jus sont récupérés et stockés dans une géomembrane alimentée par une pompe hacheuse. ©THIERRY PASQUET

Régis consacre du temps à l'organisation du pâturage, n'hésitant pas à déplacer les abreuvoirs ou les entrées pour éviter le piétinement. ©THIERRY PASQUET

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026