Les exploitations, les saisons et même les années sont toutes différentes. Il est donc difficile de prévoir des plans pluriannuels de gestion des parasites. En revanche, le pâturage tournant dynamique est à prendre en considération pour limiter les contaminations.

« La maîtrise du parasitisme au pâturage est souvent un frein pour le passage des exploitations en système tout herbe. Aujourd’hui, avec l’apparition de résistances aux antiparasitaires, la gestion du parasitisme ne peut plus se faire par des vermifugations systématiques de tout le cheptel. Tous les outils de prévention doivent être utilisés pour traiter sélectivement et permettre une production optimale. La gestion du pâturage en fait bien évidemment partie », explique Sébastien Knockaert, vétérinaire conseil chez Pâturesens.

Un développement optimal des larves

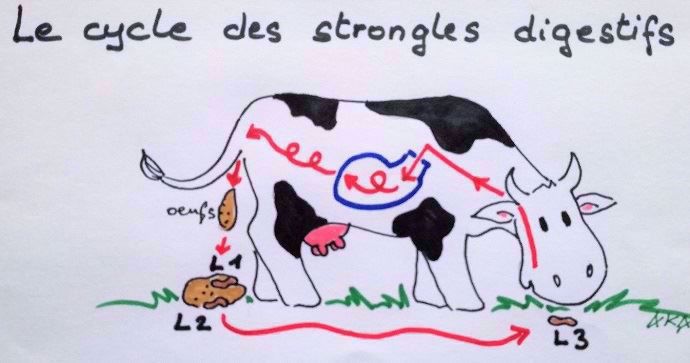

Les ruminants pâturant peuvent être parasités par une vingtaine de vers différents. Les conséquences sur la croissance et la production varient selon les espèces de parasites rencontrés sur la prairie, le nombre de ceux-ci et la sensibilité des animaux. Sachant qu’il faut six mois de temps de contact effectif (TCE) avec la plupart des parasites pour établir une bonne immunité, les jeunes de première année de pâture seront les plus sensibles aux infestations.

Un cycle parasitaire typique (vers gastro-intestinaux), dans les conditions optimales (22°C et humidité) dure environ trois semaines, cinq semaines en période sèche. Les larves L3 (celles sur la prairie) sont plus sensibles au temps chaud et sec qu’au froid de l’hiver. Un printemps chaud et humide permettra un développement optimal des L3 ayant survécu à l’hiver. Un été humide n’engendrera pas un allongement des cycles parasitaires (cinq semaines) et par conséquent une charge parasitaire plus importante sur toute la saison de pâturage. Une gestion parasitaire identique d’année en année est donc impossible.

Une vermifugation raisonnée

La vermifugation de nos jours ne doit plus être un acte banalisé. Des mesures de base doivent être prise avant la décision de vermifugation : contrôle de la croissance (GMQ via la pesée régulière), estimation de l’état corporel par le NEC, dosage du pepsinogène en fin de saison de pâture, et bien sûr une coproscopie. Selon ces paramètres, on vermifugera le lot ou non, les animaux les plus maigres ou avec la moins bonne croissance, et avec une vérification stricte du rapport dose/poids pour éviter le sous dosage du vermifuge et l’apparition de résistances.

Pesée et vermifugation des veaux charolais nés cet hiver par une ??sous cutanée au dessus de??. La croissance depuis la naissance permet d'évaluer la production laitière?? de la mère. C'est aussi le moment du tri des vaches qui vont être vendues #agriculteurs #agriculture #Nièvre pic.twitter.com/MBlxqgiciv

— Stéphane AUROUSSEAU ?????????????? (@StphAurousseau) August 10, 2018

On choisira aussi sa molécule la moins rémanente possible en fonction de ces résultats. Éviter également les pour-on qui sont les produits qui engendrent le plus de résistances aux antiparasitaires. S’il y a un doute sur l’efficacité du vermifuge, on effectuera un test de réduction d’excrétion fécale pour estimer l’efficacité du produit. Même si cela engendre un peu de frais supplémentaire, cette précaution évitera de se retrouver avec des parasites 100 % résistants à certaines molécules comme dans des pays comme l’Australie, le Brésil ou la Nouvelle-Zélande. Des résistances sont apparues en France, pas au même niveau que ces pays, mais deux précautions valent mieux qu’une, et pour le prix d’une coproscopie de plus, on s’assure de l’efficacité de son traitement.

Surpâturage : facteur aggravant la contamination

Sauf à pâturer une prairie neuve, le risque parasitaire n’est jamais nul sur les exploitations. Mais les pratiques de pâturage, particulièrement des jeunes animaux, peuvent être des facteurs aggravants.

Lorsque les premières années de pâture sont laissées plus de trois jours sur une parcelle, et parfois plusieurs semaines, elles sont dans une situation de surpâturage. Les animaux mangent l’herbe à ras. Or 80 % des parasites se trouvent à moins de 5 cm du sol. En descendant en dessous de ce seuil, les jeunes augmentent l’ingestion de L3 situées près du sol.

En situation de surpâturage, des séjours de plus de sept jours, au printemps ou à l’automne, exposent les animaux à une nouvelle génération de L3. Dans les conditions optimales, le temps entre l’émission de l’œuf et la mue en L3 infestante peut ne prendre que 4 à 5 jours. Si le séjour sur la parcelle dure plusieurs semaines, le risque d’exposition aux L3 est encore plus grand.

Le surpâturage est également connu pour dégrader la vie microbienne des sols. Ce phénomène va jouer sur la survie des L3 sur la prairie, puisque les coléoptères qui dégradent les bouses, lieu de survie des L1 et L2 seront moins nombreux, et les champignons nématophages (qui se nourrissent de vers) également.

Le pâturage tournant dynamique contre les parasites

En pâturage tournant dynamique, les animaux sont laissés 24 h sur la parcelle et jamais plus de 72 heures. Plusieurs points sont cités dans la littérature scientifique comme des paramètres d’amélioration de la gestion du parasitisme au pâturage.

Le changement de parcelles toutes les 24 h limite le contact avec les L3 infestantes. Les animaux ingèrent quelques L3, ce qui permet aux jeunes de développer une immunité. Dans les systèmes herbagers tournants dynamiques, les animaux sont sortis le plus tôt possible (février/mars) et rentrés le plus tard possible (novembre/décembre). À l’automne, les 6 mois de TCE sont largement dépassés !

Le retour sur les parcelles, au printemps se fait à trois semaines. En période sèche, les temps de retour peuvent dépasser les 40 jours. Or 80 % des parasites sont éliminés de la prairie en trois semaines. La contamination est toujours présente mais bien moins importantes qu’en pâturage continu.

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Avec la hausse des prix de la viande, les distributeurs boudent le label rouge

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité