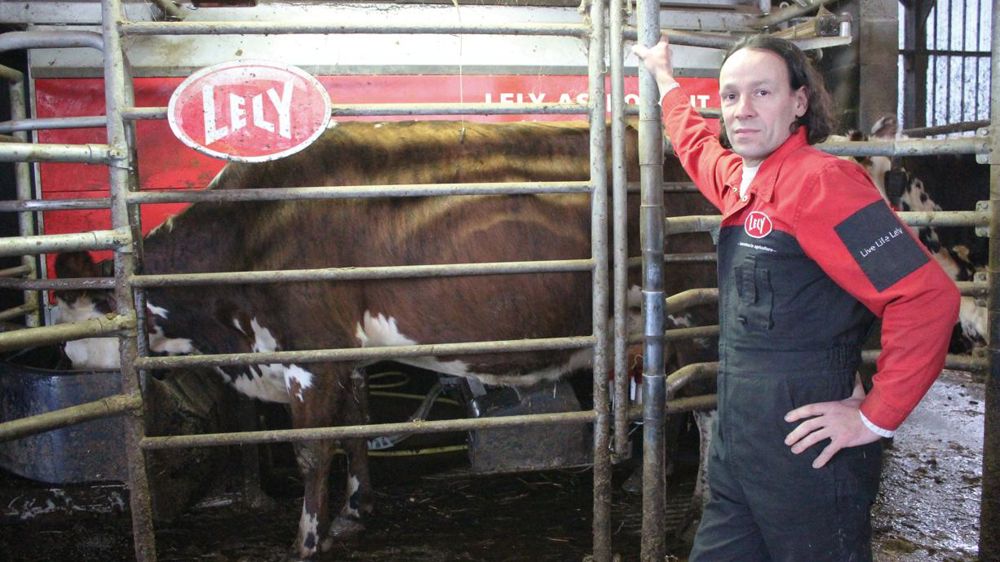

Frédéric Dorilleau combine plusieurs solutions - robot de traite, service de remplacement, entraide, pâturage - pour se consacrer, à côté, à ses engagements familiaux et professionnels.

ETRE EN INDIVIDUEL ET VOULOIR BÉNÉFICIER DES MÊMES AVANTAGES que si j'étais en Gaec peut paraître paradoxal, observe Frédéric Dorilleau, à la tête d'une exploitation de 90 ha avec 496 000 litres de lait A. Mais c'est une question de volonté et d'organisation. » Installé en 1997 d'abord avec ses parents, puis avec sa mère jusqu'en 2003, il avait pensé pour la suite chercher un associé. « Je ne me voyais pas gérer seul l'exploitation (350 000 litres de quota sur 74 ha à l'époque). Je voulais pouvoir prendre des week-ends et des vacances pour retrouver mes amis éloignés géographiquement. » Ancien étudiant de l'Esa d'Angers (École supérieure d'agriculture), il a passé deux ans et demi de coopération en Guinée.

« L'EXPÉRIENCE DU SALARIAT A ÉTÉ TRÈS DÉCEVANTE »

Frédéric est de nature assez indépendante : « Je m'imaginais mal intégrer une structure collective avec des contraintes. Par ailleurs, je ne me retrouvais pas dans l'expérience d'un certain nombre de sociétés, où l'approche économique et technique est trop souvent privilégiée au détriment de l'aspect humain. Or, pour moi, la finalité, ce n'est pas de bosser. C'est d'avoir du temps pour ma femme Chantal et pour mes enfants, Alessio (16 ans) et Matéo (13 ans et demi). Dans le monde agricole où le travail est très valorisé, je suis un peu hors cadre. » L'éleveur a finalement opté pour le salariat. Frédéric s'organise pour prendre entre trois à cinq semaines de vacances par an. Il se libère pour exercer ses mandats professionnels. Localement, il est trésorier de la Cuma et président du service de remplacement. Sur les plans départemental et régional, il est secrétaire du syndicat Normand 41, vice-président du SR 41, secrétaire de l'une des trois associations constituant l'OP Bel (celle du Perche), et trésorier du SR Centre. Très impliqué dans le quotidien familial, en particulier quand sa femme, juriste, est absente, l'éleveur est aussi localement délégué des parents d'élèves.

Après le départ à la retraite de sa maman, Frédéric a embauché un salarié à temps plein, malgré la taille de la structure. Trois salariés se sont succédé. « Ils avaient du potentiel, étaient très correctement rémunérés avec un système d'intéressement à l'EBE, mais ce fut une expérience décevante. Compte tenu de la surface en cultures limitée, je ne pouvais pas leur donner la responsabilité d'un atelier. » Le dernier est parti en août 2010.

Le 17 janvier 2012, un robot est installé. « Initialement, je n'étais pas pour, se souvient l'éleveur de normandes. Je pensais que le robot était incompatible avec mon exigence de me libérer un week-end sur deux(du vendredi soir au lundi matin à l'époque), et je tenais à mon système pâturant, atypique dans le secteur. »

« AVEC LE ROBOT, J'AI GAGNÉ EN SOUPLESSE »

Sur les 35 ha de pâtures accessibles aux vaches, dont 15 ha attenants au bâtiment, la mise à l'herbe se fait, selon les années, entre le 20 février et le 25 mars. Dès que les sols sont suffisamment portants, les vaches restent dehors la nuit. Il n'y a alors plus de litière à faire. La rentrée des animaux s'effectue habituellement autour du 15 novembre (mi-décembre cet hiver). Dans la quantité globale d'aliments distribués (génisses comprises), l'herbe pâturée entre pour 38 %, le maïs pour 47 %, le foin et l'ensilage des prairies trèfle violet-fléole pour 13 %. Le reste est de la paille distribuée aux génisses.

Réfléchie dans le cadre d'une démarche Geode (gestion humaine de l'exploitation), la solution du robot s'est imposée, avec deux stalles pour 70 laitières à l'époque.

« Malgré le parcellaire groupé, un chemin communal empêche de laisser sortir librement et individuellement les vaches, explique Frédéric. Pendant cinq à sept heures par jour, elles n'ont pas accès au robot. Avec deux stalles, on récupère la non-traite en quatre heures. »

Même si, en kilos de lait par jour et par stalle, l'éleveur est loin des objectifs traditionnellement affichés en matière de bonne gestion des robots de traite, il considère que c'est le prix à payer pour garder un système pâturant économe, intéressant du point de vue travail. « Se rendre disponible plus facilement pour les enfants a aussi compté dans le choix de la robotisation », avoue-t-il.

Avec le robot, Frédéric a gagné en souplesse, supprimé l'astreinte de la traite et réduit la pénibilité. « Avoir le robot est très appréciable quand je pars en réunion. J'ai également récupéré un peu de temps de sommeil. Le soir, je suis rentré à 18 heures, sauf imprévu. Ma mère fait boire les veaux le matin et le soir. En mon absence, les agents du service de remplacement savent qu'ils peuvent la contacter. C'est rassurant. »

Par contre, la gestion des alarmes téléphoniques constitue un inconvénient. « Les dysfonctionnements ne sont que passagers, et la plupart du temps, il ne s'agit que de broutilles. Mais il faut quand même les gérer, parfois la nuit. Quand je suis en France, c'est moi qui m'en occupe, quitte à contacter à distance l'agent de remplacement en service sur l'exploitation, ou bien mes parents. Quand je suis à l'étranger, la gestion des alarmes est déléguée à un voisin lui-même robotisé. »

Grâce au logiciel de surveillance du troupeau Lely, Frédéric peut visualiser à distance sur l'écran de son ordinateur ou de son smartphone ce qui se passe à l'intérieur de la stabulation : « Cela aide à comprendre le message du robot qui n'est pas toujours suffisamment clair, et à faire appel à la personne la plus adaptée : parents, voisin ou technicien. »

« LE ROBOT N'A PAS LA POLYVALENCE D'UN SALARIÉ »

Le robot a avantageusement remplacé le salarié en matière d'astreinte pour la traite. Mais il n'a pas sa polyvalence (conduite du troupeau, entretien du matériel). Du coup, Frédéric se retrouve à faire des tâches qu'il n'aime pas trop, telles que les cultures. Il s'est aussi privé d'une possibilité de se faire remplacer.

En cas de maladie ou d'accident, il peut compter sur une mutuelle d'entraide à laquelle adhèrent 110 fermes du canton pour 12 € seulement par an. Ce n'est pas rien : en cas de gros pépin (décès, maladie longue durée), c'est l'assurance que le travail lié aux cultures sera réalisé. Frédéric fait appel également au service de remplacement local dont il est d'ailleurs président. Les deux salariés à temps plein, Cyril Adde et Aline Joselon, tournent sur vingt-cinq exploitations. Dans l'élevage, ils interviennent actuellement deux jours par mois en moyenne. « Je leur délègue d'abord tout le travail d'astreinte en élevage. C'est le coeur de leurs compétences. Ils sont aussi très polyvalents. À Cyril, très à l'aise en mécanique, je délègue l'entretien du matériel. À Aline, plus portée sur l'informatique, je confie la maintenance du robot. Je profite de la présence des salariés du service de remplacement pour réaliser des choses difficiles à faire seul, comme transférer des génisses dans des parcelles un peu éloignées ou écorner. »

Le plus compliqué est de gérer les remplacements de longue durée. Pour son prochain voyage à l'étranger, une quinzaine de jours, Frédéric avait ainsi prévu de faire appel successivement au service de remplacement et à un jeune, fils d'agriculteur. Ce dernier ayant un empêchement, il doit trouver quelqu'un d'autre. « Quand j'étais associé avec mes parents, partir était facile. Quand j'étais seul avec un salarié, c'était confortable, malgré les craintes que j'avais avant de rentrer : qu'est-ce que je vais retrouver ?Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Cela demande plus d'organisation en amont. Pendant les vacances programmées, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vêlage. Ce n'est pas toujours évident. En 2015, la reproduction a été très mauvaise et il y a eu beaucoup de vêlages pendant les vacances », explique Frédéric.

En individuel, il est aussi plus difficile de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Dans quelques situations, comme les césariennes, cela peut même être très dur. « À partir de 2017, quand les plus gros emprunts seront remboursés, je pourrai financer plus de temps de salariat et de service de remplacement, et je pourrai peaufiner. Les annuités globales tomberont de 78 000 à 66 000€par an. » Après quelques problèmes sanitaires sur les vaches (dont la paratuberculose) et des années de mauvais fourrages, Frédéric espère également relever la moyenne laitière de son troupeau à 7 500 kg de lait par vache. Avec un EBE supérieur, il pourra alors davantage faire appel à de la main-d'oeuvre extérieure. En 2014-2015, celui-ci s'est élevé à 111 000 €. Le ratio EBE sur produit brut à 41 %. Sur la campagne 2014-2015, le prix du lait A, livré chez Bel s'est élevé à 376 €/1 000 litres (primes de qualité incluses).

« IL FAUT SAVOIR GÉRER LES PRIORITÉS »

En attendant, il faut aller à l'essentiel et gérer quelques périodes à flux tendus (semis de maïs, par exemple). « Avec beaucoup de matériel en Cuma, il faut être capable de concentrer tout son temps pour libérer la machine au plus vite. Parfois, ça complique l'emploi du temps, surtout si des réunions ou des vêlages se greffent. Globalement, je cours beaucoup, cela m'oblige à être efficace. Quand je suis sur l'exploitation, il faut que ça tourne. Je ne me laisse pas déranger. Seul, on passe son temps à gérer les priorités. Il faut savoir les définir, ne pas être perfectionniste, ni être trop sensible au regard des autres. »

« C'EST BIEN DE POUVOIR S'APPUYER SUR LE GROUPE »

Seul à la barre de son entreprise, Frédéric apprécie les échanges qu'il a avec un groupe d'éleveurs laitiers (sept exploitations de structures différentes dans un rayon de 15 km). « Depuis quinze ans, nous calculons et commentons ensemble nos coûts de production. Nous nous connaissons très bien. Nous nous retrouvons deux jours par an. Nous parlons revenu, ressenti, sans tabou. Les projets individuels des uns ou des autres sont évoqués, des formations mises en place. On peut confronter les grandes orientations de l'exploitation avec d'autres. Le groupe est un appui pour réfléchir. »

Être seul à la tête de son exploitation apporte une grande liberté. « Je vais à mon rythme. Si j'en ai besoin ou si j'en ai envie, je peux décider de prendre ma journée, en réduisant le travail à l'essentiel. Je ne culpabilise pas de ne pas être au boulot. »

Tout comme les vaches normandes, les génisses sont logées sur aire paillée.

Grâce au logiciel de surveillance du troupeau Lely, Frédéric peut visualiser à distance, sur l'écran de son ordinateur ou de son smartphone, ce qui se passe à l'intérieur de la stabulation : fonctionnement du robot, attitude des vaches et des génisses.

Autour du télescopique, avec Cyril Adde, l'un des deux agents du service de remplacement local. Avec la mécanisation de l'alimentation et du paillage, le travail d'astreinte a été réduit l'hiver à cinq heures par jour : trois le matin, deux le soir.

God Save the Beef : les races britanniques gagnent du terrain dans les prés français

« La seconde salle de traite nous aidera à résister à la baisse du prix du lait »

Le gouvernement veut appliquer des mesures fiscales en faveur des agriculteurs

Une conduite soignée des génisses pour vêler à 23,1 mois

« Nous réinvestirons dans l’injection, si le jeu en vaut la chandelle »

Viande bovine : + 8 % en rayon, contre + 34 % payés aux producteurs

« Bloquer les abattages, c’est risquer la dermatose bovine dans toute la France »

Taxe carbone : l'UE fait finalement une exception pour les engrais

L'UE promet de mieux contrôler ses importations agricoles

Décarbonation : transformer la contrainte en opportunité