Le mécontentement monte dans les campagnes. La mise en place des captages d'eau « Grenelle » avive les tensions sur les enjeux environnementaux. La révision de la directive nitrates va creuser l'incompréhension.

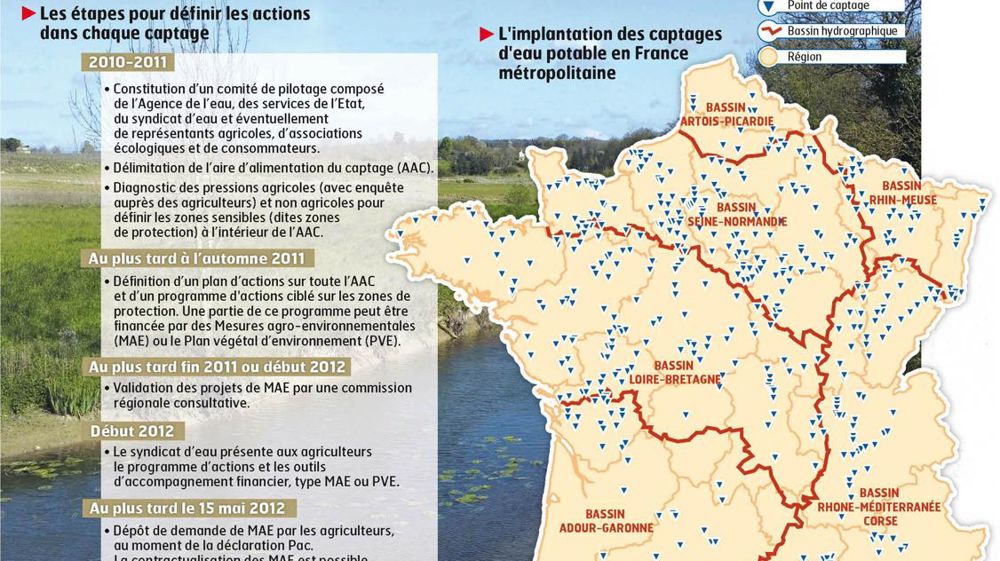

APRÈS LA MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS VIA LE PMPOA, le débat sur la protection de la ressource en eau revient en force dans les campagnes. Cette fois-ci, c'est via les captages d'eau potable dits « Grenelle ». De quoi s'agit-il ? Le Grenelle de l'environnement a jugé prioritaires 507 captages. Ils sont considérés parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, essentiellement les nitrates et les pesticides. Ils contribueront aussi au bon état des eaux que Bruxelles demande d'atteindre en 2015. L'État français a fixé au plus tard à la fin 2012 le lancement d'actions sur chacun d'entre eux. Comme les mesures agroenvironnementales sont un des leviers de financement, cela signifie concrètement pour les agriculteurs de déposer un dossier de demande à la mi-mai 2012, au moment de la déclaration Pac. Encore faut-il que ces actions (rotation allongée, baisse des engrais ou des pesticides, couverture du sol l'hiver, etc.) soient définies pour être appliquées sur un territoire préalablement délimité.

C'est là que le bât blesse. La démarche Grenelle prévoit la délimitation d'une aire d'alimentation de captage (AAC) au sein de laquelle des zones plus sensibles (zones de protection) sont identifiées. La première est établie à partir d'une étude hydrogéologique, les secondes à partir d'un diagnostic de pressions dites agricoles et non agricoles. Cela consiste en particulier en des enquêtes technico-économiques dans les exploitations (pratiques de fertilisation et phytosanitaires, équipements de l'agriculteur pour ces deux activités, etc.).

SEULS, 20 % DES CAPTAGES ONT LEUR PLAN D'ACTIONS

« Les AAC et les zones de protection devaient être définies courant 2011, indique Émilie Chéron, chargée de mission environnement à la chambre régionale d'agriculture de Normandie. Dans la pratique, on est loin du compte. En Normandie, sur les 63 captages Grenelle, 54 sont en cours d'élaboration de l'AAC. Quarante réalisent actuellement leurs diagnostics de pression et seulement quinze travaillent à l'élaboration de leur programme d'actions. Au final, sept ont achevé la démarche mais ils étaient engagés dans un processus avant l'établissement de la liste des 507 captages. »

La Normandie n'est pas un cas isolé. Selon les chiffres du ministère de l'Écologie, 103 captages Grenelle – soit un cinquième – sont prêts ou ont déjà démarré la mise en oeuvre de leurs actions. 65 % des études hydrogéologiques sont achevées, 25 % sont en cours. 30 % des ouvrages ont terminé les diagnostics de pressions, 50 % sont en train de les réaliser. « Il n'y aura pas de sanctions à l'encontre des retardataires », rassure Bjorn Desmet, le « Monsieur Captages » du ministère de l'Écologie. « Les agriculteurs qui n'ont pas déposé une demande de MAE en mai 2012 pourront le faire en mai 2013. »

Malgré tout, face à ce retard, la profession agricole craint une avancée à marche forcée. C'est qu'à l'intérieur des AAC, les autorités administratives ont le pouvoir de classer les zones sensibles en ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales). Dans ces zones de protection, ce n'est donc pas la concertation entre les différents acteurs qui aboutit à un programme d'actions mais une décision préfectorale. « Avec le dispositif ZSCE, ces actions peuvent devenir obligatoires au bout d'un ou trois ans, si le préfet juge les résultats insuffisants. Cette évolution vers l'obligatoire met fin aux financements de type MAE », s'inquiète le monde agricole. « Cette crainte est sansdoute la principale raison du retard pris, analyse Bjorn Desmet. Pour la lever, nous voulons utiliser un article européen autorisant à financer par des MAE des actions obligatoires. La France n'a pas encore mobilisé cet article. Nous y travaillons. »

JOUER LA CARTE DE LA CONCERTATION

« Pour éviter la procédure ZSCE, à nous de montrer aux syndicats d'eau et aux services de l'État que nous sommes capables d'être une force de propositions et prêts à la discussion », affirme Jérôme Pesquet, à l'origine de la création de l'association « Collectif des agriculteurs du captage d'Héricourt » en Seine- Maritime (voir page suivante). À l'invitation de la FDSEA 76 qui encourage la constitution d'une association par captage, il s'est exprimé mi-novembre devant une dizaine d'agriculteurs concernés par le captage Grenelle de Fontaine-sous- Préaux. L'ouvrage alimente une partie de la ville de Rouen. Son AAC couvre 3 085 ha de SAU et touche 106 exploitations de polyculture- élevage. Ces dernières devraient être sondées début 2012 dans le cadre de la phase de diagnostics. « Face aux enjeux pour l'avenir de nos exploitations, j'espérais une plus grande participation de mes collègues à cette réunion d'information », confie l'un des participants. Ils sont à l'image de bon nombre de producteurs potentiellement concernés : la procédure – complexe – incite à une position attentiste. À moins qu'aucune initiative de communication n'ait été prise par le porteur d'ouvrage. Mal ou pas informés, ils risquent de rejeter les propositions d'actions qui seront sur la table au premier semestre 2012. L'incompréhension peut devenir totale si la procédure Grenelle coexiste avec celle du ministère de la Santé. Ce dernier une protection du captage des pollutions accidentelles Émilie Chéron. Des périmètres de protection sont mis en place. Seulement, ils ne correspondent pas automatiquement aux zones de la procédure Grenelle qui, elle, vise les pollutions diffuses »

Ces incompréhensions révèlent aussi le fossé culturel qui peut séparer le monde agricole des bureaux d'étude, des services de l'État ou du syndicat d'eau. « alors même que l'AAC n'est pas encore délimitée, l'agriculture bio est avancée comme une piste d'action, les discussions sont mal engagées ! regrette un responsable professionnel. Les pouvoirs publics et les agences de l'eau en sont conscients. Avec les instituts techniques, ils travaillent depuis plus d'un an à des outils de diagnostics intégrant les enjeux économiques et sociaux. « Il faut viser le bon état des masses d'eau en 2015. Nous voulons éviter tout nouveau contentieux avec Bruxelles », rappelle Bjorn Desmet. Il fait illusion au contentieux relatif à la directive nitrates. Fin 2009, la Commission a adressé à la France une mise en demeure, jugeant son application insuffisante. La procédure a franchi une deuxième étape le 27 octobre : Bruxelles a envoyé un avis motivé à l'Hexagone. « Elle s'exprime par rapport aux textes signés. Elle a pris acte du décret paru le 11 octobre qui modifie le dispositif français. Elle ne disposait pas encore de l'arrêté d'application, en consultation publique jusqu'au 18 novembre », explique Philippe Jannot, du ministère de l'Écologie.

DIRECTIVE NITRATES : LE TOUR DE VIS

Sur quoi repose cette refonte ? Jusqu'à présent, l'application de la directive nitrates consistait en actions définies au niveau départemental à partir d'orientations nationales. Le nouveau système sera basé sur un programme d'actions national, à lancer courant 2012. Les actions au-delà seront fixées au niveau régional d'ici à 2013. Le programme d'actions national touche en profondeur la production laitière. Il instaure de nouvelles valeurs d'excrétions d'azote des vaches pour le respect du plafond des 170 kg/ ha d'azote organique dans les zones vulnérables. Si le projet d'arrêté mis à la consultation n'est pas modifié, elles tiendront compte du pâturage et du niveau de production laitière. Cela peut aller jusqu'à 126 kg/an d'azote épandable contre les 85 kg actuels. Les nouvelles valeurs (voir p. 7) seront déclinées en deux temps dès septembre 2012.

Avec ce nouveau mode de calcul, les exploitations laitières risquent-elles de dépasser le plafond des 170 kg ? Pour le savoir, les éleveurs peuvent d'ores et déjà réaliser une première évaluation par l'inventaire de leur cheptel et une estimation du temps de pâturage du troupeau, le tout à répartir sur leur SAU. En cas de dépassement, cela pourra amener certains à récupérer des parcelles qui reçoivent les déjections d'élevages voisins et d'autres à trouver de nouvelles terres d'épandage.

« La répartition de l'azote produit sur la SAU, et non plus sur la surface épandable + pâturage, apportera un peu de souplesse, avance Philippe Jannot. De plus, la France va demander à Bruxelles un relèvement du plafond des 170 kg d'azote/ha pour les élevages bovins à l'herbe. » Reste à bâtir le projet pour déposer une demande de dérogation étayée. Elle arguera du fait que les prairies, valorisant plus d'azote que les cultures, absorbent le surplus d'azote excrété par les vaches à l'herbe. Une bonne nouvelle pour les systèmes herbagers.

« Le projet de programme national est flou sur un certain nombre de points, constate Philippe Lerrant, de la chambre d'agriculture 14. Qui contrôlera le respect du plafond des 170 kg dans les élevages ? Si la capacité de stockage des effluents s'avère insuffisante, qui supportera l'investissement du surplus nécessaire ? » Il fait allusion à l'allongement des durées d'interdiction d'épandage, en parti- culier pour le lisier sur céréales d'hiver (interdiction du 15 septembre au 31 janvier). Un délai d'adaptation devrait être laissé aux producteurs jusqu'en 2016.

Les pouvoirs publics souhaitent aussi simplifier la méthode de calcul des capacités de stockage en établissant des forfaits par système de production. Ils chargent l'Institut de l'élevage d'en mesurer l'impact. « La France a choisi de les ajuster aux besoins réels des élevages. Il faut le justifier auprès de la Commission. En cas de désaccord, elle risque d'imposer six mois de stockage. » Si le contentieux aboutit à une condamnation, l'objectif du gouvernement est de limiter la liste des griefs.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs