Ultra-intensif, très spécialisé, unanimement confiant dans son avenir, le secteur laitier néerlandais est dans les « starting-blocks » pour l'après-quotas. Mais l'analyse de ce modèle révèle aussi des fragilités, et quelques enseignements à méditer pour la filière française.

RÉPUTÉS POUR LEUR DYNAMISME ET LEUR EFFICACITÉ, les éleveurs laitiers néerlandais ont été maintes fois érigés en modèle par les Français. À la veille de la disparition des quotas, l'enthousiasme qui prévaut là-bas pose question. Les Bataves seront-ils après 2015 des concurrents encore plus redoutables qu'aujourd'hui ?

Comprendre les ressorts de leurs performances permet de relativiser leur suprématie en prenant conscience de nos propres atouts. Cela donne aussi des pistes pour tirer profit de leur expérience.

Car ce petit pays qui compte 16 millions d'habitants, a l'une des densités de population les plus élevées du monde : 404 habitants/km2 contre 111 pour la France. Depuis des siècles, ce peuple de commerçants exporte ses produits à travers le monde. Et il a construit des kilomètres de digues pour survivre sur un territoire dont le tiers de la surface se trouve en dessous du niveau de la mer.

Ce contexte bien particulier a des conséquences sur l'agriculture et la production laitière. La terre est rare et donc chère, autour de 50 000 €/ha. D'où une recherche de productivité permanente et le développement de l'élevage plus que des cultures. Chaque parcelle doit produire au maximum. Et parce que la densité est élevée, les contraintes environnementales pèsent et imposent une forte productivité à l'animal. Les charges de structure sont lourdes et poussent les éleveurs à améliorer sans cesse la productivité du travail.

D'où une spécialisation très poussée des exploitations laitières : 80 % ne font que du lait. Elles vendent en moyenne 800 000 l de lait avec 1,7 UTH, soit une production de 16 400 kg de lait/ha. Les éleveurs néerlandais savent combien d'heures de travail ils consacrent à chaque vache (49 h/an) et aussi quel volume de lait ils produisent par heure de travail (168 kg). La connaissance de ces chiffres leur permet de se situer les uns par rapport aux autres et donc de progresser.

L'engouement pour les robots de traite s'inscrit dans cette recherche de productivité. Un élevage sur six est équipé. Ceux-là produisent près de 200 kg de lait/heure de travail. Les meilleurs frisent les 400 kg.

On retrouve cette logique de collecte de données et d'élaboration d'indicateurs précis au niveau des animaux. Les éleveurs visent une forte productivité des vaches à l'échelle de la carrière. En moyenne, elles ont cinq ans et demi et 3,5 lactations à la réforme. Et surtout, elles ont produit 28 437 kg au cours de leur carrière. Pour progresser encore, les éleveurs misent notamment sur l'augmentation de la fréquence de traite. Le robot le permet aisément. D'autres envisagent de passer à trois traites par jour.

UN SYSTÈME PROCHE DE LA SATURATION, MAIS ENCORE QUELQUES MARGES

De ces constats, on peut tirer deux enseignements utiles à la filière française.

D'une part, la logique de fixation d'objectifs, que l'on traduit ensuite en indicateurs, donne des pistes intéressantes pour progresser. Surtout dans un pays où l'accès aux données est facilité. En France, la politique prime souvent et certains objectifs, telle l'amélioration de la productivité du travail, restent tabous. De plus, l'accès aux informations est loin d'être généralisé comme aux Pays-Bas, ce qui constitue un frein.

D'autre part, les Néerlandais ont déjà poussé très loin leur recherche de productivité. Pourront-ils aller plus loin que 16 000 kg de lait par hectare ou 400 000 kg/UTH ? Là où la France dispose d'importantes marges de progression, les Pays-Bas sont peut-être proches de la saturation.

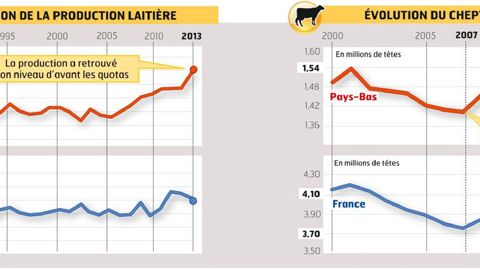

Ils annoncent pourtant leur intention d'augmenter leur production de 20 % d'ici à 2020. Et ils ne manquent pas d'arguments pour convaincre. Le pays a dépassé son quota 28 fois au cours des trente dernières années. Preuve que les quotas n'ont pas entamé leur volonté de produire. Sur la dernière campagne, le dépassement de quota a coûté en moyenne 8 000 €/exploitation. Certains éleveurs achètent encore des droits à produire. À 26 c/kg, le coût est plus faible que la pénalité.

L'entreprise phare du pays, la coopérative Friesland Campina, est très bien implantée dans les pays émergents et depuis très longtemps. Elle connaît les marchés, sait apprécier les évolutions et fabriquer les produits adaptés à la demande. Ces informations, elle les diffuse auprès de ses adhérents qui sont donc bien conscients des opportunités et des risques liés à ces marchés.

UN PRAGMATISME CULTUREL MAIS EFFICACE

Force est de constater qu'en France, les entreprises sont nettement moins impliquées à l'export. Parce que le marché intérieur, avec ses particularités qui font des envieux, a toujours offert la meilleure valorisation du lait, l'export n'a longtemps été vu que comme un marché de dégagement. Les choses changent, mais il faut du temps pour trouver les clients, les produits et construire les usines. D'où une frilosité française qui contraste avec l'enthousiasme de Friesland Campina.

En outre, la filière laitière néerlandaise fait preuve d'une belle unité quand il s'agit de défendre ses intérêts. La production, la transformation et la recherche parlent d'une seule voix face à l'administration. Ils veulent anticiper les réglementations pour ne pas les subir.

Ce pragmatisme est culturel. La recherche du consensus est ancrée dans la tradition protestante. S'y ajoutent la petite taille et l'homogénéité du pays qui facilitent sans doute les ententes. On est loin de cette belle unanimité en France. Notre culture latine ne nous incline pas à fonctionner ainsi. Mais sans doute pourrait-on parler un peu moins et tenter d'être plus efficaces...

Car les Pays-Bas ont bien identifié leur point faible, une intensification qui trouve ses limites, et le pays est entré en action pour lever les obstacles. Plusieurs angles d'attaque sont explorés. En matière de normes environnementales, le pays argumente sur le fait que la progression des rendements doit conduire à une révision des normes à la hausse. Les seuils réglementaires ont été établis à une époque où ils produisaient 14 t de MS de maïs/ha. Depuis, ils sont montés à 17. Cette hausse du potentiel s'accompagne logiquement d'une augmentation des besoins, en nitrates et en phosphore notamment. De même, l'objectif est de passer de 10 à 15 t de MS/ha en herbe.

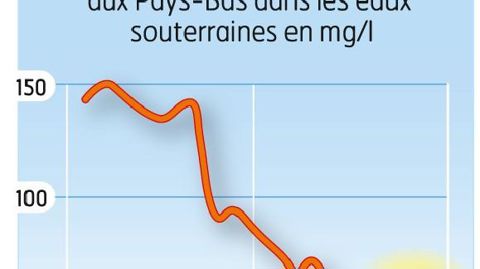

Le pays a déjà bien travaillé à la réduction de la pollution de l'eau par les nitrates (voir graphique). Il y est parvenu malgré l'obtention d'une dérogation permettant d'apporter 250 UN/ha. Et les éleveurs français qui visitent les régions d'élevage hollandaises sont surpris de constater l'absence de bandes enherbées, l'enfouissement de lisier au ras des cours d'eau, et les troupeaux qui s'abreuvent directement dans les canaux.

Néanmoins, la situation reste problématique pour le phosphore. Le défi à relever est clair : il faut réduire le phosphore de 10 %. Cela passe par une gestion des effluents reposant sur l'export, sachant que le coût s'élève à 18 €/m3 de lisier. La recherche travaille sur le fractionnement du lisier afin d'identifier chaque composant et de rechercher des débouchés valorisants.

Mais il n'empêche que dans ces conditions, les éleveurs qui veulent produire davantage de lait pourront difficilement miser sur une augmentation des effectifs. C'est pourquoi, outre la réflexion sur la hausse de la productivité des vaches, ils réfléchissent à l'opportunité de ne conserver que les animaux productifs. En clair, déléguer l'élevage des génisses. L'Allemagne aurait la possibilité d'assurer la relève. Cette piste n'est pas neutre pour les éleveurs français. En effet, ils se trouvent en concurrence avec les Néerlandais sur les marchés de la génisse à l'export. En déléguant l'élevage des génisses et en réduisant le phosphore de 6 %, les Pays-Bas disent pouvoir produire 10 % de lait supplémentaire.

En revanche, ils restent discrets sur leurs actions pour réduire la production des GES (gaz à effet de serre). L'objectif du pays est de les diminuer de 30 % en 2020 par rapport à 1990. L'enjeu est majeur car les effets du réchauffement se font sentir dans le sud avec des hivers moins longs. Le niveau des digues a été relevé.

Une autre voie explorée par la filière pour préserver son modèle intensif repose sur la communication. Il s'agit de convaincre la population de l'intérêt de l'élevage et surtout d'imposer une belle image vis-à-vis de l'environnement. C'est un axe majeur exploité par Friesland Campina. La coopérative verse un complément de prix de 0,5 c/kg aux éleveurs qui font pâturer leurs vaches au moins 6 h/j pendant 120 jours/an. Le lait de ces élevages est collecté à part et valorisé en lait de consommation identifié « à l'herbe ». Son prix de vente est plus élevé que celui du lait standard.

L'entreprise organise aussi des journées portes ouvertes en élevage au moment de la mise à l'herbe. Au printemps dernier, plus de 50 000 personnes se sont déplacées à cette occasion. L'enjeu est de faire accepter l'agrandissement des fermes par la société. La communication insiste sur la technologie et la performance des élevages. Elle joue aussi sur l'importance économique du secteur agricole. L'export est essentiel dans la balance commerciale du pays et le lait y contribue. L'agriculture pèse 10 % du PIB et emploie 650 000 salariés.

LE TALON D'ACHILLE : L'ENDETTEMENT CROISSANT

Ce type d'action de communication reste modeste en France. Il y aurait pourtant un grand intérêt à faire connaître à la population tout le savoir-faire des éleveurs, mais aussi le potentiel économique que représente la filière. Cristalliser le débat autour de la ferme des Mille vaches risque de s'avérer très contre-productif pour l'ensemble de la filière.

Au-delà de ces questions, l'élevage laitier néerlandais est loin d'être un modèle. Car la course à l'équipement pour gagner en productivité nécessite de lourds investissements. Si les résultats économiques moyens ne laissent pas encore voir de dérapage au niveau de l'endettement, ce n'est pas le cas dans les analyses d'European Dairy Farmers (EDF). Lors de son dernier congrès, les chiffres des éleveurs néerlandais du réseau trahissaient une forte élévation de l'endettement, les plaçant dans une position presque aussi risquée que les Danois. Dans ce groupe, le niveau de la dette frise les 12 000 €/vache contre à peine plus de 2 000 € pour les Français. Et les frais financiers pèsent 45 €/1 000 kg de lait à comparer aux 15 € payés par les Français.

Il y a là une fragilité certaine qui n'est pas ouvertement assumée. Les éleveurs du réseau EDF sont souvent précurseurs. Le centre de comptabilité Flynth préfère mettre l'accent sur le fait qu'en moyenne, le financement provient aux deux tiers des fonds propres et pour le reste, de l'emprunt. Le capital s'élève en moyenne à 4,20 €/kg de lait, contre 1 € en France. Le capital emprunté représente 850 000 €/exploitation ou 106 €/kg de lait. Soit en moyenne une charge de remboursement de 45 €/1 000 kg de lait.

Cette situation n'entame pas l'optimisme des éleveurs. En produisant plus, ils vont diluer la charge. Ils disposent en moyenne de 25 % de place disponible dans les bâtiments. Les niveaux de prélèvements privés augmentent et comme il est difficile de travailler plus, il faut produire plus par heure de travail. La délégation va s'intensifier (parage, insémination...). Les éleveurs ne misent pas sur une hausse du prix du lait. Ils connaissent les risques de volatilité sur les marchés internationaux. Quand le prix du lait est élevé, ils cherchent à produire davantage, mais quand il est faible, ils doivent produire davantage pour diluer les charges.

Au final, les éleveurs de l'Ouest n'ont pas à rougir face aux Néerlandais. Ils ont intérêt à s'inspirer de leur mode de fonctionnement pour progresser. Mais sans chercher à copier un modèle qui comporte des fragilités. Et surtout, ils doivent prendre conscience des atouts qu'ils possèdent et de la très forte marge d'évolution dont ils disposent.

PASCALE LE CANN

Merci à la coopérative Terrena, organisatrice du voyage.

Les bâtiments d'élevage sont le plus souvent bien intégrés dans le paysage. Les abords sont soignés et propres.

La densité des animaux est parfois impressionnante dans les élevages. La filière veut éviter des règles strictes sur le bien-être animal, se contentant de mettre en avant la pratique du pâturage pour argumenter sur le confort des animaux.

La station de recherche de Wageningen a pour objectif affiché de concilier les intérêts du business, de l'État et de la science. La filière est impliquée dans le choix des thèmes expérimentés.

L'obligation d'enfouir le lisier et, souvent, de l'exporter hors de l'exploitation nécessite des équipements coûteux. Cet épandage est généralement délégué à des ETA. Parce qu'elles sont nombreuses, les éleveurs n'hésitent pas à faire jouer la concurrence entre elles pour faire baisser les prix.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026