La France place l'élevage au coeur de ses choix pour la réforme de la Pac, en veillant à ne pas trop déstabiliser les exploitations laitières de l'Ouest qui produisent la moitié du lait français.

LA PAC À LA FRANÇAISE EST SOUVENT ACCUSÉE de privilégier les grandes cultures au détriment de l'élevage. La convergence des aides découplées vers un niveau national, qu'impulse la réforme pour la période 2015-2019, vise à corriger le tir. Sauf qu'elle affectera les exploitations laitières à montant de DPU élevé, reflet de leur activité importante sur une surface limitée.

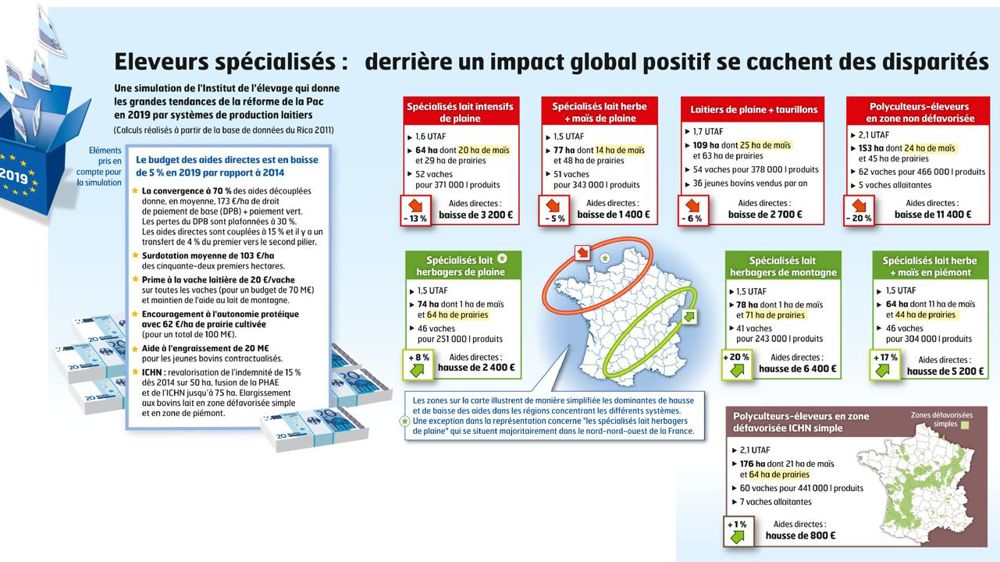

Les pouvoirs publics ont la volonté de ne pas trop déstabiliser ces structures souvent à plusieurs actifs. Le grand Ouest est évidemment en première ligne. « Avec une convergence à 100 %, les exploitations spécialisées lait intensives perdraient environ 6 800 €, soit plus de 100 €/ha. Ce mode de production est à l'origine de la moitié du lait français, souligne Christophe Perrot, économiste à l'Institut de l'élevage. La boîte à outils mise à la disposition des Etats membres est largement utilisée par la France pour atténuer l'incidence sur ces systèmes, tout en maintenant une redistribution des aides centrée sur les élevages, en particulier herbagers. » Le 2 octobre, le président de la République a tranché pour une convergence des aides découplées de 70 %, une majoration du futur droit de paiement de base sur les cinquante-deux premiers hectares estimée à 103 €/ha en 2019 avec transparence Gaec, ou encore des aides vertes proportionnelles à l'aide historique pour la fraction qui ne converge pas (voir aussi La France Agricole des 11 et 25 octobre 2013).

LES POLYCULTEURS-ÉLEVEURS TRINQUENT

« La convergence partielle réduit la redistribution des aides découplées vers l'élevage herbager moins doté, analyse Christophe Perrot. Les pouvoirs publics corrigent le tir via la revalorisation de l'ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels) qui est activée dans le second pilier. » Actuellement, 750 ME sont alloués à l'ICHN et à la prime à l'herbe (PHAE) versée en zone ICHN. François Hollande a annoncé la revalorisation de 15 % de la première en 2014 et la fusion des deux en 2015. Le nouveau dispositif atteindra plus de 1,1 milliard d'euros en 2019 grâce à un rehaussement de l'enveloppe du second pilier obtenu à Bruxelles (voir l'analyse p. 24). « Plus globalement, les nombreux outils activés avec des réglages en position intermédiaire s'expliquent par la volonté d'arriver à un compromis. Les réglages semblent calés sur ce qui a paru acceptable en termes de baisse d'aides par l'élevage intensif laitier de l'Ouest. Ce dernier a su faire face à une incidence presque équivalente du Bilan de santé de la Pac de 2008 », pointe l'économiste.

Si, pour tous les systèmes laitiers spécialisés, ces simulations donnent une hausse moyenne des aides directes de 1 300 € par exploitation, celle sur les systèmes lait intensifs de plaine (ci-dessus) montre une baisse de 3 200 €, soit deux fois moins qu'avec une convergence à 100 %. « Il faut resituer cette baisse dans le contexte global. Réactives au marché, ces exploitations ont montré qu'elles étaient capables de profiter de marchés favorables. »

De leur côté, les systèmes herbagers de montagne et de plaine sont logiquement confortés, vu leur niveau de DPU plus faible que la moyenne nationale.

L'extension de l'ICHN à l'activité laitière des exploitations en zone défavorisée simple ou de piémont a un impact positif. Il l'est particulièrement pour les semi-intensifs de piémont qui ont peu de maïs et ne touchent pas la PHAE. Les polyculteurs-éleveurs en zone défavorisée voient stabiliser leur montant d'aides directes perçues avant cette réforme. En revanche, avec des structures équivalentes (mais des DPU plus élevés), leurs collègues en zone non défavorisée trinquent : - 20 % d'aides entre 2011 et 2019. « Ces résultats indiquent des tendances. On ne connaît pas encore précisément les budgets affectés à chaque volet d'aides couplées et leur application. » Les arbitrages ministériels seront rendus à la mi-décembre. Le secteur laitier bute sur trois points.

1. QUEL MONTANT POUR LA PRIME À LA VACHE LAITIÈRE ?

François Hollande a validé la création d'une prime à la vache laitière dans le cadre du recouplage des aides. Il a indiqué qu'elle s'inscrit dans un budget de 100 M€, à partager avec l'engraissement de jeunes bovins. A l'origine, le passage de 10 à 13 % du budget du premier pilier réservé aux aides couplées (hors protéines ci-après) permettait de dégager un montant plus important. Seulement, l'Etat y intègre désormais les 165 M€ attribués à la prime à la vache allaitante qu'il finançait jusque-là par le budget national. « D'autres secteurs frappent à la porte pour bénéficier du recouplage des aides : le lin, les pommes de terre fécule, le blé dur et les fruits d'industrie, indique Michel Lafont, économiste à la chambre régionale d'agriculture de Normandie. Seront-ils eux aussi entendus ? Si oui, cela risque de grever l'enveloppe de la prime à la vache laitière. » Sans tenir compte de cette incertitude, comment seront répartis les 100 M€ entre les vaches laitières et l'engraissement ? Dans ses simulations, l'Institut de l'élevage en attribue 70 M€ aux premières, ce qui donne une prime de 20 € par vache. Pour la FNPL, ce n'est pas suffisant. Elle demande que la France continue de prélever sur son budget national les 165 M€ destinés aux vaches allaitantes. « L'enveloppe libérée permettra une prime à la vache laitière digne de ce nom » (voir page suivante). Son articulation à l'aide au lait de montagne pourrait être aussi sur la table. Mise en place dans le cadre du bilan de santé de la Pac 2008, elle représente une enveloppe de 45 M€ et un maximum de 2 000 € par exploitation (20 €/1 000 l plafonnés à 100 000 l). « Il est possible que l'aide au lait de montagne soit transformée en une aide à la vache en 2015. Qu'elle soit intégrée dans un seul dispositif avec, par exemple, un montant différencié selon les zones, pourquoi pas, à condition que le budget de cette aide couplée historique continue d'être attribué aux éleveurs qui en bénéficient déjà. François Hollande s'y est engagé, indique Thierry Boulleau, de Sidam, plate-forme d'animation du Massif central.

2. COMMENT RÉPARTIR LES 150 M€ DU PLAN PROTÉINES VÉGÉTALES ?

Un nouveau plan protéines végétales va voir le jour. L'actuel, avec une aide à l'hectare de protéagineux, occupe 49 M€. Alimenté à hauteur de 150 M€, il représentera 2 % du premier pilier. Les secteurs protéagineux et élevage tirent chacun de leur côté. Le premier défend l'émergence d'une filière compétitive, avec des investissements significatifs dans la recherche (variétés, meilleure valorisation des protéagineux par les éleveurs, etc.). « Les aides permettront d'amorcer la pompe de la production de graines et, pourquoi pas, de fourrages. L'objectif est qu'elle ne s'effondre pas une fois ces aides retirées », plaide Gérard Tubery, président de la Fédération des oléoprotéagineux.

Côté éleveurs, on préfère retenir le deuxième volet de l'annonce : l'amélioration de l'autonomie fourragère. Cela pourrait passer par une aide à la culture de légumineuses fourragères et d'associations graminées + légumineuses.

3. COMMENT RELIER ACTIFS ET SURDOTATION ?

La surdotation des cinquante-deux premiers hectares veut limiter l'impact de la convergence des aides sur les exploitations à SAU limitée et souvent à plusieurs actifs. En soutien à ces structures, François Hollande a précisé que la mesure bénéficiera de la transparence Gaec. Ceux qui ne sont pas sous ce statut (EARL à deux associés, par exemple) « pourront à tout moment opter pour le Gaec et obtenir le même avantage de la surdotation ». Cette orientation achoppe sur la définition de la transparence Gaec. Elle ne repose pas sur le nombre d'associés dans le Gaec mais sur son nombre de « parts Pac ». Un Gaec issu du regroupement de deux fermes en a deux. Un Gaec entre époux sans regroupement n'en a qu'une. Selon le nombre de parts, la surdotation portera donc sur 52 ha, 104 ha, etc.

« La majorité des Gaec ont autant de parts que d'associés », tempère Gaec & Sociétés.

Le problème se pose surtout pour les autres structures juridiques à plusieurs associés mais une seule « part Pac », tentées de passer en Gaec pour la surdotation. Si les règles de transparence Gaec ne changent pas, cela n'aura pas d'intérêt. « Nous avons une véritable opportunité de faire reconnaître par Bruxelles un nombre de parts Pac équivalent au nombre d'associés dans le Gaec. Pour le moment, rien n'est réglé », insiste Gaec & Sociétés.

Plus largement, même si la réforme introduit un zeste de recouplage, elle reste attachée aux aides découplées. Elle ne résoud en rien la fragilité de l'activité laitière là où il y a le choix entre lait et cultures.

CLAIRE HUE

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026