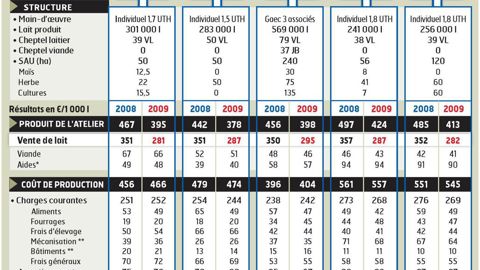

En 2009, le produit de l'atelier laitier ne couvre plus les charges . Des stratégies devront être mises en place dans chaque système de production pour faire face à cette situation.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, l'Institut de l'élevage publie les coûts de production par système. En 2009, ceux-ci restent à un niveau élevé car les intrants ont relativement peu baissé. La crise laitière a provoqué une chute brutale du produit de l'atelier qui ne permet plus aujourd'hui de couvrir les charges de l'élevage. Rappelons qu'elles incluent également la rémunération forfaitaire de l'éleveur à hauteur de 1,5 Smic. À l'avenir, si le prix du lait reste bas, chaque système de production devra mettre en place une stratégie pour faire face à cette conjoncture et retrouver une situation d'équilibre.

INTENSIF ÉCONOME

« Réduire encore davantage les coûts »

Ce cas type est très représentatif des élevages laitiers bretons : une structure individuelle avec un quota de 300 000 l de lait sur une surface limitée de 50 ha. Ce modèle est assez intensif avec 6 000 l de lait à produire par hectare. Le coût alimentaire est déjà bien optimisé avec 140 g de concentrés/litre de lait pour une production de 8 600 kg par vache. Dans d'autres régions françaises, les quantités distribuées sont plus élevées et atteignent 200 g/l.

« Ces éleveurs sont aujourd'hui dans l'expectative. Ils attendent que les cours remontent mais la crise n'a pas remis en cause leur système de production », analyse Bernard Le Lan, pour l'Institut de l'élevage. Pour baisser leurs charges, ces exploitations peuvent encore être plus économes en augmentant la part d'herbe dans la ration. Cette stratégie est possible puisque des surfaces sont réservées, aujourd'hui, aux cultures de vente. Mais quand on leur demande de se projeter dans l'avenir, ces éleveurs disent ne pas vouloir modifier leur système. Face à une baisse durable du prix du lait, une augmentation des volumes vendus leur permettrait également de réduire leur coût de production. Ces élevages sont équipés pour produire davantage. Pour preuve, ils ont réussi à réaliser les importantes allocations provisoires allouées en 2008. « Des volumes supplémentaires permettront une dilution des charges de structures. Mais l'intensification du système ne devra pas se faire au détriment du coût de concentré. »

HERBAGER

« Augmenter le volume tout en restant économe »

Si le prix du lait ne remonte pas et que les intrants restent à un niveau élevé, l'une des stratégies d'adaptation possibles consistera à augmenter les volumes de lait vendus. Mais le risque alors est de briser ce modèle économe. Surtout si les surfaces restent constantes. Du maïs pourra alors être introduit dans la SFP pour produire davantage de lait à l'hectare, dès lors que le potentiel des sols et la réglementation l'autorisent. « On recommande de ne pas dépasser 15 à 17 % de maïs dans la SFP pour rester dans une logique économe. Ce fourrage peut être un bon complément à la ration hivernale, dont le coût en concentrés peut être élevé en raison d'un manque d'énergie », souligne Emmanuel Béguin, de l'Institut de l'élevage. Le reste de l'année, une bonne valorisation des surfaces en herbe est capitale. L'efficacité économique de ces systèmes herbagers est très variable d'une exploitation à l'autre. Plusieurs conditions sont nécessaires à la réussite de ce modèle. Le potentiel herbager doit être important avec un parcellaire groupé et une surface suffisante pour être autonome au niveau alimentaire. L'éleveur doit savoir maîtriser techniquement la gestion de l'herbe. Les conditions météorologiques doivent être favorables pour récolter une herbe de bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, les dérapages en terme de coût alimentaire peuvent être très importants.

Face à la faible rémunération du prix du lait, une autre stratégie d'adaptation peut être la création d'un atelier de transformation à la ferme. Mais cette diversification est gourmande en main-d'oeuvre et il faut être sûr de posséder des débouchés.

Autre voie possible : l'agriculture biologique. Paradoxalement, ces systèmes ne sont pas les plus faciles à convertir. Souvent, ils ne sont pas autonomes à 100 % et doivent acheter des coproduits. Toute la difficulté sera alors de produire le quota.

POLYCULTURE ÉLEVAGE

« Conserver une forte productivité du travail »

Parmi les quatre autres systèmes présentés, c'est celui qui s'en sort le mieux en 2009. Le produit de l'atelier lait couvre pratiquement le coût de production. Grâce à un quota 274 000 l de lait par unité de main-d'oeuvre, ces exploitations tirent avantage de leur bonne productivité du travail.

Contrairement aux années passées, ces éleveurs n'ont pas pu profiter de la diversification de leur exploitation. Les céréales et la viande bovine étaient eux aussi en crise. Ces systèmes subissent de plein fouet la hausse des intrants car l'atelier laitier et les cultures sont conduits de manière intensive. La stratégie d'adaptation se fera en privilégiant à nouveau la productivité du travail. « Selon une enquête réalisée dans le réseau d'élevage, des accroissements de la production laitière sont envisagés d'ici à 2015, à raison de 20 000 l supplémentaires chaque année. Les surfaces devraient elles aussi progresser à un rythme de 3 ha par an », déclare Dominique Caillaud, de l'Institut de l'élevage. Dans le même temps, la main-d'oeuvre devrait rester constante voire baisser. C'est à nouveau en actionnant le levier de l'intensification et grâce à des gains de productivité du travail que ces volumes seront absorbés. Ceci en investissant pour améliorer la fonctionnalité des bâtiments et en ayant recours à la mécanisation. Mais cette stratégie rend ces exploitations fragiles financièrement car elles s'endettent. La part du maïs dans l'alimentation des vaches devrait rester constante à raison de 35 à 40 ares par vache laitière. La crise n'a pas remis en cause ce modèle de production. « Une voie alternative existe pourtant, celle de l'efficacité économique en valorisant davantage l'herbe et en cherchant à bâtir un système plus autonome et économe. »

MONTAGNE AVEC MAÏS

« Produire plus : la voie d'adaptation la plus facile »

Situées en montagne mais à moins de 800 m, ces exploitations ont la possibilité d'implanter quelques hectares de maïs. Le cas type présenté décrit une structure qui produit 241 000 l de lait sur 55 ha de SAU. Malgré le fait qu'il soit de plus grande taille que la moyenne des exploitations actuelles sur la zone, il arrive tout juste, en 2009, à rémunérer la main-d'oeuvre familiale à hauteur de 0,4 Smic par unité de main-d'oeuvre. L'augmentation des volumes vendus sera sans doute l'une des voies d'adaptation à l'avenir. Pour Jean-Luc Reuillon, de l'Institut de l'élevage, « selon des projections, ces exploitations devraient naturellement s'agrandir grâce à l'évolution démographique et les départs à la retraite, sans atteindre les niveaux de productivité de la plaine, ce qui les pénalisera par rapport à ces dernières ».

Certaines des exploitations de cette zone, parmi les moins intensives, pourraient néanmoins s'engager vers des productions différentiées telles les AOP ou l'agriculture biologique. À condition que la plus-value qu'ils pourront en espérer compense le manque à gagner par rapport à la voie de l'augmentation des volumes.

MONTAGNE HERBAGER

« Mieux valoriser le lait »

Ces systèmes à l'herbe se situent autour de 1 000 m d'altitude. Le cas type présente une exploitation de plus grande taille que celles observées dans ces zones. Le quota par unité de main-d'oeuvre atteint 140 000 l de lait alors que la moyenne se situe à 95 000 l. Ces élevages doivent supporter un coût de production supérieur de 100 €/1 000 l à ceux de la plaine. « Cette différence provient principalement d'un besoin en main-d'oeuvre plus important, explique Jean-Luc Reuillon. Le pâturage sur un parcellaire souvent dispersé avec de fortes pentes en est l'une des causes. » L'une des stratégies pour compenser ces coûts consiste à mieux valoriser le lait : par exemple en le commercialisant dans une filière AOC, comme c'est le cas en Franche-Comté, ou bien par l'agriculture biologique. Dans les deux cas, les éleveurs devront être capables de respecter un cahier des charges. En effet, les contraintes ne sont pas faciles à respecter, notamment sur l'alimentation.

D'une manière générale en montagne, malgré les efforts de productivité du travail et de différenciation du lait que pourront faire ces éleveurs à l'avenir, ces exploitations resteront pénalisées par la faiblesse de leur revenu comparé à celles de plaines. Le montant des aides Pac après 2013 sera déterminant pour le maintien de ces systèmes.

NICOLAS LOUIS

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026

Trois hivers de mobilisation : une ère d'incertitudes pour les agriculteurs