Deux ou trois vaches, une surface dérisoire, un marché local pour écouler quelques litres chaque jour. Ainsi se caractérise la production laitière indienne qui croît néanmoins au rythme de sa consommation

COMPRENDRE LE SECTEUR LAITIER INDIEN implique d'abord de se débarrasser de tous ses repères habituels. Car pourquoi parler de productivité quand l'enjeu est de sortir la population de la pauvreté et d'éviter une restructuration qui conduirait à surcharger les bidonvilles ? Comment envisager la sélection dans un pays où la vache est sacrée, ce qui interdit de la réformer ? Enfin, comment appréhender la qualité du lait quand on sait que 80 % de la production sont écoulés en circuit court, sans être refroidis. La production laitière en Inde, c'est d'abord un moyen de survie pour des millions de familles. 70 % du lait sont produits par des agriculteurs qui ont deux ou trois vaches. Un modèle qui offre d'énormes avantages. D'abord, ces familles d'éleveurs ont de quoi se nourrir chaque jour, ce qui n'est pas rien alors que la malnutrition concerne plus de 200 millions d'Indiens. Ensuite, elles vendent un peu de lait à d'autres familles qui en ont besoin. Elles peuvent ainsi chaque jour acquérir d'autres biens indispensables.

Cette dimension sociale de la production laitière est fondamentale et guide la politique agricole. Ce modèle artisanal emploie 5 % de la population active du pays. Mécaniser et spécialiser permettrait peutêtre d'augmenter la production, de la rapprocher des standards de qualité, mais avec un coût social insupportable. Car cela conduirait des millions de paysans à quitter la campagne pour aller chercher du travail en ville. Des villes qui peinent déjà à gérer leur croissance, et qui n'ont pas grand-chose à offrir à une main-d'oeuvre supplémentaire. Même s'ils travaillent dans des conditions rudimentaires, ces paysans qui détiennent quelques vaches ont un toit et de quoi manger. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui grossissent les bidonvilles. Mais la production laitière indienne est aussi marquée d'une valeur religieuse difficile à concevoir pour les Européens. La vache est sacrée. Impossible donc de trier les animaux comme le font tous les éleveurs du monde. Impossible aussi d'imaginer l'usage de cornadis, car on ne bloque pas un animal sacré.

20 MILLIONS D'HABITANTS DE PLUS PAR AN

Enfin, la religion intervient dans les modes de consommation. 40 % des Indiens sont végétariens. L'apport de protéines non carnées est indispensable. D'où l'impérieuse nécessité d'augmenter le volume de lait disponible par habitant, afin qu'une part toujours plus grande de la population bénéficie d'une alimentation équilibrée en quantité suffisante. C'est une autre raison majeure pour le gouvernement d'encourager la production laitière.

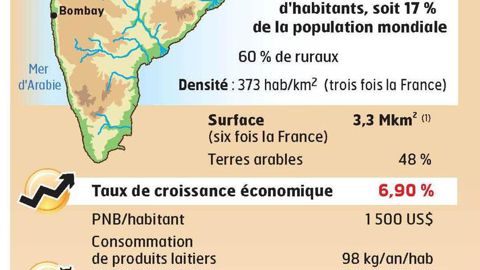

L'Inde se plaît à dire qu'elle est le numéro un mondial du lait avec 120 milliards de litres (trois fois plus que la Chine). Le pays gagne près de 20 millions d'habitants par an. Sa croissance économique soutenue depuis une dizaine d'années a permis de faire émerger une classe moyenne qui accroît sa consommation de lait.

UN OBJECTIF D'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE

L'Inde est confiante dans sa capacité à produire ce lait supplémentaire. Pour des raisons historiques, elle tient à son autosuffisance alimentaire. En effet, le pays a été marqué par l'occupation britannique jusqu'à l'indépendance en 1947. Et des famines meurtrières ont jalonné son histoire.

L'État s'implique dans le développement laitier depuis les années soixante. Les volumes progressent de 4 à 5 % par an depuis 1970. En 2012, la production devrait atteindre 127,3 Mt et les prévisions officielles tablent sur 190 Mt en 2015.

Le succès de la politique menée depuis cinquante ans laisse penser que l'Inde pourrait rester à l'équilibre dans ses échanges laitiers, tout en préservant son modèle d'élevage artisanal. Les importations ont atteint un pic au milieu des années soixante, qui n'a plus jamais été atteint depuis. Quand l'Union européenne a bradé ses excédents laitiers dans les années soixante-dix, l'Inde s'en est servi pour mener une politique originale. Une institution a été créée pour écouler ces produits au prix du marché local afin d'éviter un écroulement de l'économie laitière indienne.

Les bénéfices obtenus ont été réinvestis dans la filière sous forme de prêts ou de subventions. Ils ont permis notamment l'acquisition d'une ou deux vaches par des millions de paysans, ou encore le développement des infrastructures pour mieux approvisionner les villes. Cette opération, appelée « révolution blanche », a conduit l'Inde à l'autosuffisance laitière en 1976.

144 000 COOPÉRATIVES DE VILLAGE

Le lait produit par habitant a plus que doublé, mais les prix sont restés rémunérateurs. En moyenne, 70 à 80 % du prix payé par le consommateur reviennent au producteur. Et le développement s'est appuyé sur la croissance des très petites exploitations. Elles détenaient 20 % du cheptel laitier en 1970. Elles en possèdent près de 80 % aujourd'hui. Cette dynamique se poursuit pour accompagner l'évolution de la consommation. Les financements d'origine sont réinvestis au fur et à mesure du remboursement des prêts. L'autre axe choisi par l'État pour encourager la production réside dans le soutien d'un modèle coopératif. Il s'agit d'impliquer les producteurs dans la croissance. Ces coopératives se construisent sur trois niveaux. À l'échelle des villages, elles sont 144 000 qui se chargent du refroidissement et du transport du lait. Les éleveurs et des collecteurs à bicyclettes viennent au point de collecte après la traite pour livrer leur lait. Il est pesé et sa teneur en matière grasse est analysée. Chacun repart avec un ticket mentionnant ces informations et le prix de la livraison, calculé sur cette base. Des camions collectent chaque jour ce lait refroidi dans un tank et le livrent à l'usine du district qui le transforme. Enfin, la coopérative de la province(1) assure la commercialisation.

Cette organisation a permis d'augmenter la collecte et de sécuriser les revenus des éleveurs. Ils achètent des parts de la coopérative et élisent leurs représentants. Ils perçoivent des dividendes en fonction des résultats. Malgré tout, les progrès restent modestes puisque seulement 20 % du lait sont collectés pour être transformés, dont la moitié via des coopératives.

L'ÉLEVAGE INTÉRESSE DES FINANCEURS PRIVÉS

Ce modèle pourra-t-il se maintenir et couvrir les besoins en croissance ? Son succès n'incite pas à le remettre en cause. Mais il a aussi ses limites. Peu spécialisés et formés, les éleveurs ont du mal à améliorer l'état sanitaire et nutritionnel de leurs animaux. Et puis, les successions entraînent un morcellement des exploitations d'une dimension déjà modeste. Le pays compte néanmoins près de 300 élevages de plus de cent vaches. Ils sont nés lors de la partition du pays (1947), lorsque des gens ont été chassés de chez eux. Des fermes de quelques dizaines d'animaux se développent aussi.

Des financeurs privés s'intéressent à ce type d'exploitations. Certains sont issus de la diaspora indienne qui s'est enrichie ailleurs. Elle est à l'origine de l'essentiel des investissements étrangers réalisés dans le pays, en raison d'un fort attachement à la terre natale. Mais dans ce pays où la corruption est importante, où 40 % des subventions se perdent dans la nature, où l'économie parallèle pèse lourd, l'agriculture fait partie des secteurs utilisés pour blanchir de l'argent.

Cependant, le gouvernement mise sur la poursuite du mode de développement qui a fait ses preuves. Les marges de croissance de la production de ces élevages familiaux restent élevées (voir page suivante), même sans hausse de la surface et de l'effectif. La productivité des animaux est faible, à 900 l en moyenne. Ceci s'explique par un mauvais état sanitaire. Les coopératives embauchent des vétérinaires afin de soigner et de lutter contre les épidémies. S'y rajoute une alimentation peu performante. La surface fourragère ne représente que 3 % de la surface cultivable et les troupeaux se nourrissent en grande partie de sous-produits des cultures. Des recherches sont conduites en vue d'améliorer la valeur alimentaire de ces produits. Une autre piste serait de produire du fourrage en interculture. Car ici, le climat permet de produire deux récoltes par an. Réduire la surface en culture est impossible alors que le pays veut également couvrir les besoins de sa population en céréales, fruits ou légumes. La concurrence pour les terres entre l'élevage et les cultures existe mais le lait a des atouts. D'abord parce qu'il s'agit d'une activité rentable. Et puis, les productions végétales indiennes suffiraient en volume pour couvrir les besoins nationaux. Sauf que la lenteur des transports, le manque de capacités de stockage et la corruption font qu'une partie des produits n'arrive pas à destination. Ces difficultés se réduisent progressivement. Il suffit de sillonner le pays pour s'apercevoir que les investissements dans les infrastructures sont légions.

L'EAU : UN ENJEU CRUCIAL

Mais d'autres difficultés limitent l'accès au sol. L'Inde est championne du monde pour sa surface irriguée mais la question de l'eau sera cruciale. Se pose la question de la quantité. Certaines villes sont désertifiées car elles n'ont plus d'eau. Mais la pollution, agricole notamment, est problématique. Le Gange est le fleuve le plus pollué du monde. Certains pesticides, notoirement toxiques et interdits partout, continuent d'être utilisés en Inde sous la pression de lobbies. S'y rajoutent des excès d'apport d'engrais et le manque d'assainissement. L'érosion contribue elle aussi à faire peser un risque de réduction de la surface cultivable. En définitive, la balance commerciale laitière de l'Inde est à l'équilibre. Bien que membre de l'OMC, le pays protège son marché. Les exportations concernent essentiellement des produits traditionnels qui alimentent les Indiens expatriés. Ces volumes sont en baisse. Les importations ne sont autorisées qu'au compte-gouttes, en cas de risque de pénurie. Le pays achète alors des poudres afin de reconstituer du lait ou des produits laitiers.

DES IMPORTATIONS MODÉRÉES MAIS EN HAUSSE

La production indienne est saisonnière et la filière investit dans des outils de séchage pour stocker le lait en période de forte production. En attendant, les importations semblent décoller depuis 2009. En 2011, l'Inde a importé 30 000 t de lait écrémé en poudre, 5 000 t de poudre de lait entier et 10 000 t de poudre de lactosérum. La Nouvelle-Zélande a su se placer sur le marché de la poudre de lait tandis que l'UE s'est positionnée sur le lactosérum. Le marché du lait infantile restera insignifiant tant que la tradition de l'allaitement maternel demeurera.

Souvent comparées, l'Inde et la Chine ne sont proches que par le poids de leur population. Leurs cultures, leurs histoires et leurs potentiels de production sont radicalement différents, ce qui explique des stratégies de développement également opposées. L'Inde est et restera un grand pays agricole.

« Everything can wait, but not agriculture », disait Pandit Jawaharlal Nerhu, premier ministre de l'Inde de 1947 à 1964. Autrement dit « tout peut attendre, sauf l'agriculture ». Un précepte qui reste d'actualité.

MERCI À COOP DE FRANCE OUEST, ORGANISATRICE DU VOYAGE

PASCALE LE CANN

(1) L'Inde est un État fédéral composé de vingthuit États et sept territoires.

Les éleveurs viennent livrer, à pied ou en vélo, leur lait au marché. Le prix est fixé en fonction de la qualité qui se résume à la teneur en matière grasse. Elle est évaluée en regardant le lait s'écouler sur la main ! Les vendeurs trempent la main dans leurs différents bidons et les mélangent afin de les « standardiser ». Chaque client vient avec son propre récipient et se fait servir à la louche. 80 % du lait passent par ce type de circuit informel.

Plus de la moitié du lait provient des bufflonnes. Elles résistent mieux à des rations à base de fourrages grossiers et de sousproduits. Elles ne sont pas sacrées et produisent un lait plus gras.

Quelles marques ont immatriculé le plus de tracteurs en France en 2025 ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026