Semer un méteil dans la luzerne pour réduire le salissement ou encore améliorer la productivité de la parcelle sont les arguments des éleveurs pour instaurer cette pratique. Pourtant, une expérimentation montre que les résultats ne sont pas si probants.

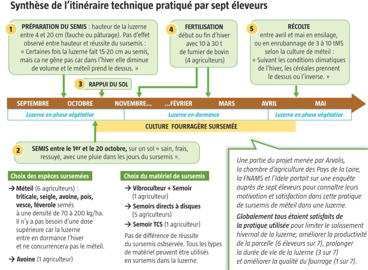

« Semer un méteil dans une luzerne est une pratique que l’on voit de plus en plus », explique Silvère Gelineau, ingénieur agronomie et productions fourragères chez Arvalis, lors d’une conférence au Sommet de l’élevage, le 4 octobre dernier. Il revient sur l’implantation de méteil fourrager (mélange céréales-protéagineux immatures ou MCPI) dans une luzernière au travers de deux années d’expérimentation dans les Pays de la Loire, entre 2021 et 2023, avec la chambre d’agriculture et la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS). L’objectif était de connaître les motivations des éleveurs pour effectuer ce sursemis, soit avoir « une luzerne qui se salit moins et dont le méteil pourrait occuper les espaces vides en hiver, explique Silvère Gelineau. Avec cela, il s’agissait d’améliorer la production de la parcelle, la durée de vie de la luzerne et la qualité du fourrage. »

Un rendement en hausse à la première coupe

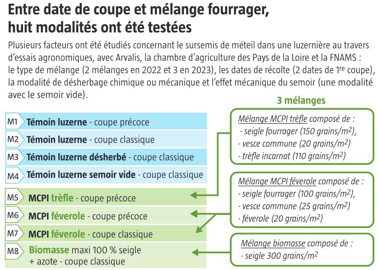

Plusieurs facteurs ont donc été étudiés au travers d’essais agronomiques : le type de mélange (deux mélanges en 2022 et trois en 2023), les dates de récolte (deux dates de première coupe), la modalité de désherbage chimique ou mécanique et l’effet mécanique du semoir (une modalité avec le semoir vide). Or les résultats ne sont malheureusement pas toujours au rendez-vous. En effet, « la technique fonctionne mais pas à 100 %. Il peut y avoir plus de rendement effectivement, mais pas toujours. Ce n’est donc pas une technique gagnante à tous les coups ! Cela va dépendre de plusieurs facteurs qu’il nous faut encore préciser (période, contexte, technique de sursemis, etc.). Par ailleurs, s’il y a une hausse de rendement observée, il y a un effet de dilution de l’azote dans la masse de fourrage, avec une baisse de la teneur matière azotée totale (MAT). La valeur énergétique en UFL/kg de MS est quant à elle assez stable quelles que soient les modalités », continue l’ingénieur agronome.

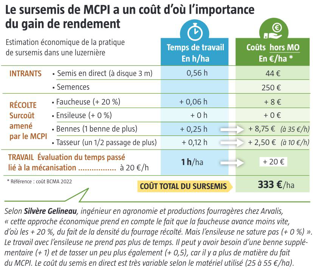

Ces résultats sont à mettre en parallèle avec l’approche économique. Ainsi, « le coût de semence à l’hectare n’est pas donné, sans parler du temps de travail supplémentaire qu’il faut prendre en compte. La rentabilité de cette technique est au rendez-vous si le gain de production est important ou si le coût des semences est vraiment réduit, avec des semences fermières, par exemple », relève Silvère Gelineau.

Huit modalités ont donc été testées lors de ces essais, dont des parcelles témoins, avec des récoltes aux dates précoces (15-20 avril, 20-25 mai, 20-25 juin, fin juillet et mi-septembre) ou plus classiques (5-10 mai, 20-25 juin, fin juillet et mi- septembre). La présence d’un désherbage n’a pas eu d’impact sur la productivité, tout comme l’action mécanique du semoir. Dans l’essai conduit par la FNAMS en luzerne porte-graine, aucune modalité n’a eu d’impact sur le rendement grainier. Sur la production fourragère, en 2022 comme en 2023, la première coupe affiche une hausse de rendement pouvant aller de 1 à 4 tonnes de MS/ha, en coupe précoce comme en coupe classique dans quatre essais sur six. Seulement sur l’année, « ce gain de rendement lorsqu’il est faible peut se perdre dans le cumul annuel», observe Silvère Gelineau. Et de poursuivre : « Le gain de rendement est principalement fait par la céréale du méteil au détriment du rendement de la luzerne.»

Des facteurs qui n’ont pas encore été étudiés

À la station expérimentale des Établières, faisant partie du projet, le méteil ne s’est pas développé. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour l’expliquer : une attaque importante de limaces en 2023 et/ou une concurrence notable exercée sur le méteil par une luzerne très productive et un tapis de trèfle blanc.

Dans la salle, certains éleveurs questionnent avec pertinence si une scarification de la luzerne n’aurait pas aidé à l’implantation du méteil. « Mais cela n’était pas l’objet de l’étude, répond Silvère, bien que cela puisse freiner la luzerne dans son développement et aider à l’implantation du méteil. » Il revient également sur la profondeur du semis : « Nous avons semé les MCPI à 3-4 cm de profondeur. C’est un bon compromis pour la féverole mais sans doute est-ce une raison pour laquelle nous n’avons pas eu de trèfles. Trop profond pour eux. Par ailleurs, même si ce n’est qu’un ressenti, le semoir à dents semble plus adapté que le semoir à disques dans l’implantation. À noter également, que dans le sud de la France, les variétés de luzerne sont moins dormantes en hiver et le méteil pourrait être plus vite concurrencé. »

Côté salissement de la luzerne, les effets de l’implantation du méteil n’ont pas été vraiment validés, même si, en 2022, dans deux essais sur trois, une baisse de la biomasse adventices est observée sur les premières coupes. « Nous n’avons pas pris en compte certains facteurs comme le type de semoir, la méthode ou les dates de semis, les pratiques de fertilisation ou encore les effets pluriannuels, qui pourraient expliquer une partie des résultats obtenus», convient Silvère Gelineau. Des questions subsistent donc et deux essais vont continuer aux Établières et avec la FNAMS dans les années qui viennent.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Les seuils de déclaration environnementale relevés pour les élevages bovins