Dans le cadre d’une conduite d’élevage bio 100 % herbagère à la ferme expérimentale de Mirecourt, le recours aux vaches nourrices a permis de passer de 36 à 24 mois d’âge au premier vêlage, libérant ainsi de la surface pour diversifier les ateliers.

Depuis 2016, la ferme expérimentale Inrae de Mirecourt, dans les Vosges, a pris un nouveau virage afin d’appréhender l’enjeu de la concurrence entre alimentation humaine et animale. L’objectif est de valoriser 135 ha de prairies naturelles et 35 ha de prairies temporaires par les animaux et, parallèlement, de consacrer les terres labourables aux cultures vivrières.

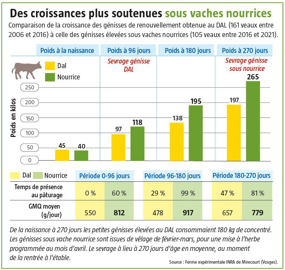

Ainsi, le troupeau laitier certifié bio depuis 2005 est conduit selon un système d’alimentation autonome 100 % herbager, c’est-à-dire sans aucun apport de concentré, quel que soit l’âge ou le stade de lactation des animaux. Dans cette logique, le recours aux vaches nourrices pour l’élevage des génisses de renouvellement s’est rapidement imposé. «C’était la seule option pour garantir une croissance suffisante des futures laitières sans concentrés, avec l’objectif de passer de 36 à 24 mois d’âge au premier vêlage », explique Amandine Durpoix, directrice adjointe de l’exploitation vosgienne.

Des nourrices choisies pour leur docilité

Précisons que, dans ce nouveau système, la monotraite et le croisement laitier ont été instaurés à partir d’un troupeau initial 50 % holstein, 50 % montbéliard. Ces deux types génétiques sont conservés dans la mesure où les vaches répondent à un objectif de vêlages groupés. Sinon, elles sont croisées avec les races brune, jersiaise ou rouge scandinave, dans l’objectif notamment d’obtenir de plus petits gabarits mieux adaptés au pâturage en terres argileuses. « Il n’y a pas de schéma de croisement préétabli, le choix des races est fonction du caractère recherché. »

Le principe des nourrices consiste à sortir de sept à dix vaches du troupeau pour leur faire adopter deux ou trois veaux chacune. Elles les élèveront au pâturage au cours de leur première année. Cette pratique s’inscrit dans le cadre des vêlages de sortie d’hiver (février-mars), afin de profiter de la pousse de l’herbe. La nourrice est souvent une fraîche vêlée, programmée pour la réforme. Dans ce cas, elle reste d’abord avec son veau dans le box de vêlage le jour de la mise-bas. Puis, son veau lui est retiré et elle passe normalement en salle de traite avant l’adoption prévue à j + 5. Il peut aussi s’agir d’une vache en cours de lactation, choisie en raison de problèmes de qualité du lait ou d’infertilité. Elle sera simplement sortie du troupeau après la traite, pour une adoption dès le lendemain. « Le premier critère de choix est la docilité, précise l’ingénieure. Il dépend aussi du niveau de production : prévoir un volume de 5 litres de lait/veau/jour (+ 30 % en double traite). Si la nourrice a trop de lait, il y a un risque que les veaux ne boivent pas tout, qu’elle développe une mammite et ne se laisse plus téter à cause de la douleur. »

Une saison de pâturage sans aliment concentré

Le protocole d’adoption est le suivant : les petites génisses, après une journée avec leur mère, sont élevées en case collective au milkbar où elles passent quatre à douze jours. Elles rejoignent ensuite leur nourrice dans le box d’adoption où elles vont passer entre une semaine et quinze jours. « Avec ce protocole, nous ne rencontrons aucun échec d’adoption. Mais des points de vigilance sont à observer : il est important de ne pas laisser son veau à la nourrice. Cette dernière peut néanmoins se montrer agressive avec des veaux qui ne sont pas les siens. Il faut donc prévoir un box avec suffisamment de place. Le veau, après plusieurs jours au milkbar, peut aussi avoir perdu le réflexe d’aller téter. Pendant cette étape, il faut donc contrôler que les trois veaux sont bien allés téter et que la mamelle est vide le soir. Le cas échéant, ne pas hésiter à pousser le veau sous la nourrice et parfois bloquer cette dernière au cornadis. » Lorsque le lot de nourrices est constitué, la mise à l’herbe collective a lieu début avril. Les veaux sont alors âgés de 2 à 3 semaines et sont capables de consommer de l’herbe, tandis que les nourrices vont monter en lait. Ils tournent au printemps sur 0,6 ha d’herbe par nourrice divisé en paddocks de 5 à 7 jours. Une surface doublée en été, avec du foin au râtelier si nécessaire.

De meilleures performances des génisses croisées

« Il faut visiter régulièrement les veaux en pâture pour garder le contact homme/animal et éviter d’avoir plus tard des chevreuils qui tapent en salle de traite. À l’automne, lorsque le lait ne suffit plus, une herbe de qualité est déterminante pour assurer la croissance des veaux âgés de plus de 6 mois mais aussi pour les nourrices. »Le sevrage a lieu à la rentrée à l’étable en novembre. Afin qu’il soit moins traumatisant pour les jeunes animaux, il est fait en sorte de les laisser quelques jours dans le même bâtiment que les nourrices pour maintenir un contact visuel. Les nourrices qui produisent au moins 10 litres de lait retournent à la traite. Certaines sont remises à la reproduction en décembre et réintégrées au troupeau, voyant ainsi leur carrière prolongée. Les pesées régulières valident la croissance des génisses : au minimum 834 g de GMQ moyen sur toute la saison de pâturage en 2016, et jusqu’à 1 021 g/j en 2020. Au cours du premier hiver en bâtiment, les génisses sont nourries au foin avec des GMQ de 300 à 600 g/j. Elles sont ensuite inséminées au parc à partir de début mai (100 % IA), dès la deuxième saison de pâturage.

Avec ce mode d’élevage, 70 % des animaux sont en capacité de vêler à 24 mois et les 30 % restants à 30 mois. Toutefois, ces performances de reproduction laissent apparaître des différences selon le type génétique : ainsi 85 % des génisses croisées vêlent à 24 mois, voire moins, alors qu’elles ne sont que 50 % chez les holsteins et 40 % chez les montbéliardes. La difficulté à grouper tous les vêlages au printemps – dans un système, rappelons-le, sans aucun aliment concentré – a conduit à conserver une deuxième période de reproduction. Un rattrapage des animaux décalés est programmé à l’automne, pour les primipares comme les multipares (inséminées entre le 15 avril et le 30 juin). À cette période les inséminations sont exclusivement en croisement viande, un moyen de sélectionner sur la fertilité. « Le projet initial était de faire du vêlage de printemps. Mais pour mieux étaler les livraisons de lait auprès de Biolait, il est préférable d’avoir deux périodes de vêlage. »

Contribuer davantage à l’assiette locale

Les nourrices et la réduction de l’âge au vêlage font partie d’une réflexion plus globale. Supprimer le lot des génisses de plus de 2 ans libère en effet de la surface, permettant de diversifier les productions animales (voir encadré), tout en assurant l’autonomie alimentaire du troupeau laitier sur la base d’un chargement de 0,8 à 0,9 UGB/ha, soit 75 à 80 vaches à 4 051 litres de lait en moyenne. Les terres labourables sont aussi préservées pour le semis d’une grande diversité de cultures, certaines sur de petites surfaces à destination de filières locales : chia, lentilles, légumes de plein champs… L’objectif est de caler le troupeau laitier à 100 vaches, dont 10 nourrices. Rendez-vous en 2025 pour le bilan technico-économique d’une exploitation dont la conduite est assurée par 3,5 UMO.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »