Des conditions de logement aux méthodes d’allaitement en passant par la prévention sanitaire, le Bureau Technique de la promotion laitière (BTPL) livre quelques points clefs pour réussir l’élevage des veaux laitiers.

Un logement adapté

1. Isoler la vache qui vêle des vaches taries

Il est primordial de disposer de box de vêlage propres. Ils doivent avoir une largeur supérieure à 1,5 longueur de vache et une longueur de 2 vaches (soit au moins 4,5m). Ces boxes, premier lieu de vie des veaux, doivent être à l’abri des courants d’air.

2. Loger les veaux dans un endroit sec et sans courants d’air

Le confort thermique pour un veau se situe entre 15 et 25°C. S’il ingère peu d’énergie, son environnement doit être plus chaud. Idem en cas de déplacement d’air important (vent/courant d’air) et de pelage mouillé. Veillez à ce que chaque veau ait un nid douillet. Pensez aux lampes infrarouges pour réchauffer les petits veaux en cas de grand froid. Voir : les points à respecter pour une nurserie réussie.

3. Soigner le paillage des génisses

Les 6 premiers mois, le veau est peu résistant et très vulnérable aux maladies. Évitez lui au maximum tout contact avec les pathogènes. Habituez les jeunes génisses à se coucher dans un endroit propre, elles garderont ce réflexe lorsqu’elles iront en logettes. Si possible, évitez également le paillage à la pailleuse, source de stress, de poussière et de projection de cailloux.

4. Réaliser un vide sanitaire régulièrement

En cas de mortalité des veaux importante, le vide sanitaire est obligatoire. C’est en général plus facile en période creuse (l’été). Il suffit de déplacer les veaux présents dans des cases provisoires. Si les problèmes persistent, n’hésitez pas à investir dans des niches ou cases individuelles et y loger les veaux pendant 3 semaines, le temps qu’ils acquièrent leur propre système immunitaire.

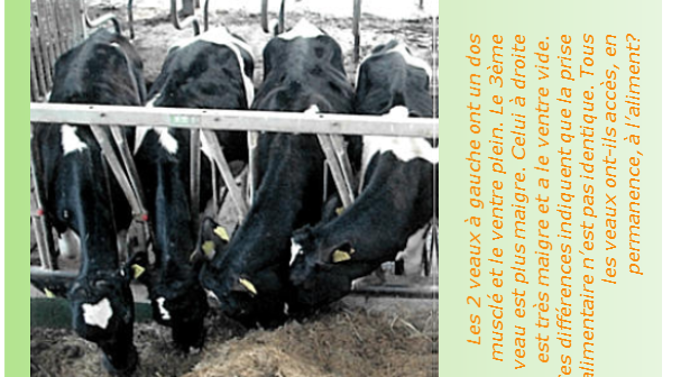

Soigner l’alimentation…

5. Du colostrum de qualité dans les premières heures

Après vêlage, laisser la mère lécher le veau, ce qui permet un premier contact avec la flore microbienne de la mère.

Donner le plus vite possible du colostrum : l’idéal 2 litres à la naissance puis 2 litres 10 h plus tard, sinon 4 litres de colostrum au biberon lors de la traite suivante. Vérifiez la qualité du colostrum (n’hésitez pas à utiliser un pèse-colostrum) les deux premières heures. Pensez à faire une réserve de colostrums de première traite testés (taux d’anticorps > 60 g/l). Ces colostrums seront congelés dans des sachets de congélation posés à plat. La décongélation au bain-marie à maxi 60°c, pour ne pas détruire les immunoglobulines sera ainsi beaucoup plus rapide qu’avec des bouteilles.

Pour des vêlages groupés sur une période courte, il est également possible de conserver le colostrum sous forme acidifiée. Dans ce cas, stocker les colostrums des 2 premières traites dans un bidon conservé à température ambiante et à l’abri des mouches. La fermentation sera lancée par du yaourt, et l’ensemble sera brassé 2 fois par jour.

6 - Faire téter les veaux pour les faire saliver

La tétée avec un tétine stimule la salivation et facilite la digestion. Le seau à tétine ne pas doit être placé trop bas, de façon à ce que le veau ait la tête légèrement relevée comme lorsqu’il tête sa mère. Ceci assure une bonne fermeture de la gouttière œsophagienne. Les seaux doivent être nettoyés et stockés retournés pour sécher entre deux buvées.

7. Soigner la préparation de l’aliment lacté

La source d’énergie pour le jeune veau est le lactose du lait. Evitez les laits à antibiotiques et les laits mammiteux, dont la composition en lactose est perturbée (trop pauvres en lactose). De même, les laits trop riches en matière grasse peuvent entraîner des problèmes de digestion.

L’aliment lacté doit être suffisamment riche en lactose : au minimum 50 % de poudre écrémée et maximum de 5 % de babeurre. Attention également à respecter les concentrations pour les laits reconstitués ainsi que la température du mélange qui doit être comprise entre 38 et 41 °C au moment de la buvée.

Le lait doit être parfaitement homogénéisé : une cuve mélangeuse ou un « taxi à lait » (bidon en inox contenant un mélangeur et pouvant aussi chauffer le lait entier) peuvent être une bonne solution pour faciliter la distribution.

Le distributeur automatique de lait (Dal) doit être bien relié à la terre pour éviter tout risque de courants parasites. Un contrôle régulier des quantités distribuées est indispensable aussi bien pour la poudre que pour l’eau, afin de respecter la concentration de l’aliment lacté distribué. Par ailleurs, Isoler le DAL dans un local hermétique permet de limiter la prolifération des mouches.

8. De l’eau propre, du sel et des minéraux en permanence à disposition

Même en période lactée, les génisses ont besoin d’eau propre et de sel ! Vérifiez que chaque veau sache comment fonctionne l’abreuvoir.

Pour des veaux, la distance entre le haut du bol et le sol doit être de 55 cm, 65 cm pour des génisses sevrées.

9. Fourrages : de la fibre de qualité

Les premières semaines, le veau ne rumine pas, et le fourrage lui sert uniquement à développer et muscler le rumen. Le fourrage le plus adapté est donc une paille de bonne qualité ou un foin grossier très appétant. Eviter autant que possible l’ensilage et l’enrubanné.

10. Concentrés : pas de céréales aplaties trop tôt

Le rumen se construit pendant les quatre premiers mois de vie du veau. C’est l’apport de concentrés qui permet la mise en place de papilles digestives au niveau du rumen. Le veau doit donc avoir très tôt à sa disposition, dès 8 jours d’âge, du concentré en petite quantité renouvelée régulièrement.

Pour les jeunes veaux, préférer des concentrés riches en amidon lent (maïs, épeautre plutôt que blé) proposés en graines entières ou en floconné.

Les grains peuvent être distribués entiers avant 3 mois, le veau peut les digérer, ils seront broyés ou aplatis après 3 mois : éviter absolument les mélanges trop farineux.

Préférer également un concentré contenant des protéines « nobles » (Soja, colza tanné) plutôt que de l’urée.

Attention à la teneur en oligoéléments et vitamines du minéral distribué. Attention en particulier à l’apport en cuivre au démarrage (15 mg minimum) car beaucoup d’enzymes de digestion du lait sont dépendantes du cuivre.

Des lots homogènes

11. Préférer des petits lots

Un lot homogène d’un nombre limité d’animaux (maximum 10) permet d’adapter au mieux l’alimentation et de repérer d’éventuels retards de croissance. Si cela vous est impossible, proposez une ration sans risques pour les génisses qui en mangeront le plus (foin, paille, pas de ration trop riche) et complétez individuellement avec du concentré (celui-ci étant consommé en 5 min, une surveillance est possible). La ration des vaches peut également être utilisée à condition de la diluer avec de la paille (ou du foin) suivant les besoins.

12. Suivre la croissance des animaux pour chaque période (0-6 mois, 6mois-IA, IA-vêlage)

Les 6 premiers mois de croissance sont les plus importants pour parvenir à un vêlage précoce. Suivez de près la croissance et l’état de vos génisses. Équipez-vous d’un ruban barymétrique et de documents d’enregistrement pour suivre la croissance de vos génisses tout au long de leur période d’élevage. Vérifiez les poids par âge type et contrôlez les GMQ. Evitez d’avoir des génisses trop grasses ou trop maigres au moment de l’IA (environ 60 % du poids adulte).

Entretenir le lien avec ses génisses

13. Le contact physique est important

La création et le maintien d’un lien entre l’éleveur et sa génisse permettra d’obtenir un animal docile tout au long de sa carrière. Dans la mesure du possible, essayez d’être présent et de leur parler au cours des premières heures de vie et à chaque étape traumatisante (sevrage,…). N’abandonnez pas complétement vos génisses pendant la période de pâture et ne les abandonnez pas non plus à un automate. Le Dal pour les veaux, c’est comme le robot pour les vaches : s’en équiper pour se débarrasser du problème et s’éloigner de l’animal conduit à l’échec.

14. Ne pas cumuler les événements stressants

Chaque changement engendre du stress et donc une baisse d’appétit et de résistance immunitaire. L’écornage tout comme le sevrage sont tellement stressants qu’il faut éviter de les combiner avec d’autres interventions. Idéalement, il serait bon qu’une autre personne que l’éleveur réalise l’écornage ou des soins douloureux et mieux vaut éviter de parler durant ces opérations. Attendez au moins une semaine entre sevrage et changement de case. Proposez un aliment très appétant, de l’eau et un couchage confortable pendant cette période.

15. Prenez la température

La température des veaux est un repère applicable dans les grands troupeaux, relativement facile à systématiser. Un veau qui va bien a une température de 39-39,5 °C quelle que soit la température extérieure. Quand sa glycémie chute, qu’il n’a pas eu son colostrum… elle descend à 37-38 °C.

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Prix du lait 2025 : comparer le prix de votre laiterie à celui des voisines

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Prix du lait : des perspectives « incertaines », mais « très probablement orientées à la baisse »