Les mesures dynamiques réalisées pendant la traite permettent non seulement d’améliorer le réglage de la salle de traite ou du robot, mais aussi d’adapter les pratiques de préparation de la mamelle.

Les évolutions récentes en matière de sélection génétique, de solutions d’hygiène ou d’équipements de traite doivent permettre de viser une qualité de lait caractérisée par un taux de mammites cliniques de 10 à 15 % par an et une concentration cellulaire du tank inférieure à 150 000 cellules/ml.

Dans la pratique, les problèmes de mammites et de cellules sont souvent associés à l’hygiène autour du bâtiment et de la traite. À raison, réduire la présence de bactéries constitue toujours une étape importante vers l’amélioration de la qualité du lait. Mais des techniques de traite inadéquates peuvent aussi être en cause.

Trop souvent négligées, elles sont parfois à elles seules responsables des problèmes de qualité du lait. En effet, une mauvaise traite endommage les trayons et les sphincters, facilitant l’entrée des bactéries dans la mamelle. Une traite incomplète peut aussi entraîner des pertes de lait, ce qui constitue une autre source de mammites.

Un bon résultat Opti’Traite n’est pas une garantie

Cette situation peut survenir avec tout type d’installation, ancienne ou récente, en salle de traite ou avec un robot, bien que certifiée conformes par Opti’Traite ou Certi’Traite.

Pour obtenir un lait de bonne qualité, la traite doit être rapide, efficace et complète. Pour cela, il faut trouver un juste équilibre : une traite ni trop molle ni trop agressive. Une traite agressive va interférer avec la libération de l’ocytocine, cruciale pour une bonne évacuation du lait. Pendant la traite, la vache bouge, tape et bouse en réponse à la douleur. Les cas extrêmes de traite traumatisante peuvent laisser des lésions visibles au niveau des trayons : sphincters éversés, anneaux de congestion, voire œdèmes. Une traite « molle » est plus difficile à suspecter, car elle n’est pas à proprement parler douloureuse pour l’animal. Elle se traduit par un temps de branchement trop long qui sollicite inutilement les trayons, avec un risque de traite incomplète.

Des réglages spécifiques à chaque exploitation

Le défi consiste dès lors à identifier les bons réglages qui permettent à la vache de libérer son lait le plus rapidement possible sans agression, et ce, autant pour son confort que pour celui de l’éleveur. Les réglages optimaux varient selon chaque situation et dépendent de divers facteurs, tels que la marque et la conception de l’installation de traite, ainsi que la race des animaux ou les objectifs de l’éleveur : les réglages pour des troupeaux à 40 kg de lait diffèrent de ceux d’animaux produisant 30 kg de lait. Le type de manchons est aussi à prendre en compte dans le choix des réglages.

Identifier des facteurs d’amélioration des pratiques

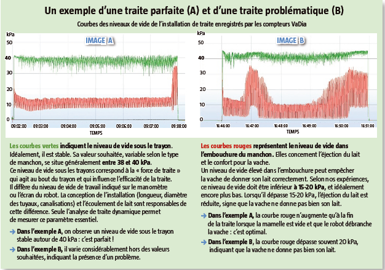

L’optimisation des réglages est possible grâce aux capteurs VaDia (voir photo ci-contre). Positionnés sur les griffes pendant la traite et reliés à un logiciel, ils mesurent la pulsation ainsi que les niveaux de vide nécessaires à l’évacuation du lait, à la fois sous les trayons et à l’embouchure du manchon. Pour faire simple : lorsque beaucoup de lait s’écoule vite, le niveau de vide chute bien plus rapidement que lorsqu’il y a peu de lait. Mesurer pendant l’éjection du lait fait la différence avec les relevés statiques d’Opti’Traite et de Certi’Traite, réalisés lorsque l’installation est à l’arrêt. Les deux méthodes sont essentielles et complémentaires. Le niveau de vide sous le trayon est un paramètre essentiel pour définir une traite agressive, molle ou idéale. Les capteurs reliés à un logiciel permettent alors d’interpréter les résultats, sous forme de courbes (voir les graphiques), afin de choisir des réglages au plus près des caractéristiques du troupeau, mais aussi d’identifier des pistes d’amélioration liées à l’environnement des animaux et aux pratiques de traite.

En effet, il y a des situations où l’écoulement du lait semble être bloqué par un facteur autre que la traite en elle-même. Et les pistes à explorer sont multiples : par exemple, en salle de traite, une mauvaise stimulation de la mamelle peut entraîner un niveau de vide trop élevé ; de la surtraite induisant une traite inconfortable pour l’animal, alors que l’installation est bien réglée. La même chose peut être observée avec une traite robotisée, lorsque l’accès est compliqué, en raison de couloirs trop étroits ou d’un bâtiment surchargé. Une attente trop longue devant la stalle peut être à l’origine d’un décalage entre la décharge d’ocytocine et le branchement des vaches. Toujours pour les robots, un système de lavage des pieds qui fonctionne avec trop de pression peut être un autre élément perturbateur : sous l’effet de surprise, la vache sursaute produisant une décharge d’adrénaline incompatible avec l’ocytocine et de là avec l’éjection du lait. On peut par ailleurs évoquer les perturbations d’origine géobiologique (courants parasites).

Au cours de la visite de diagnostic, il s’agit donc de mesurer la performance de traite avec les capteurs VaDia et, en même temps, d’identifier les potentiels facteurs perturbateurs autour de la traite, pour ensuite mettre en place une approche idéale de la traite.

Négociations commerciales : les entreprises des viandes entre le marteau et l’enclume

Chez Matthieu Carpentier, le silo libre-service va fêter ses 50 ans

« J'ai toujours la même pailleuse, une occasion achetée 1 500 € il y a 20 ans »

Quand l’occupation gratuite devient-elle une donation rapportable ?

Irlande, Italie, Allemagne, Pologne… Comment nos voisins gèrent la décapitalisation bovine ?

Quand déclencher le premier apport d’azote sur prairie ?

Engrais, élevage, légumineuses, les enjeux d’une indépendance azotée pour l’agriculture européenne

Les industriels privés demandent l’aide des producteurs

Déclin agricole français : analyser les causes... pour préparer le rebond ?

Dans l’Est, dix producteurs rebondissent chez Delin