À 33 ANS, CÉCILE ET YANN ONT CONSTRUIT UN SYSTÈME DE PRODUCTION HERBAGER ET RENTABLE. LA FIN DES QUOTAS NE CHANGE RIEN À LEUR ORIENTATION.

CÉCILE LE CORFEC ET YANN LE MERDY ONT CHOISI LEUR MÉTIER D'ÉLEVEURS comme on adopte un mode de vie. Étudiants en BTS lorsqu'ils se sont rencontrés, ils souhaitaient tous deux s'orienter vers l'élevage, travailler en couple et élever des enfants sur une ferme. Aujourd'hui âgés de 33 ans, ils ont réalisé leur rêve et en sont très heureux.

« J'ai grandi sur l'exploitation familiale et c'est dans ce cadre que je voulais voir vivre mes enfants », explique la jeune femme. « Mes parents n'étaient pas dans ce métier, mais mon oncle avait une petite ferme et c'est chez lui que j'ai pris goût à l'élevage », ajoute Yann.

Il s'est installé en 2005, BTS ACSE et licence de gestion en poche, sur l'exploitation des parents de Cécile. Un quota de 230 000 litres de lait, y compris la rallonge de 58 000 l obtenue pour son installation, sur 65 ha à Louargat dans les Côtes-d'Armor. La structure était trop juste pour dégager deux salaires, compte tenu des investissements à réaliser. Cécile a donc conservé son emploi dans une grande surface à proximité. Une expérience « formidable » selon elle : « C'était très enrichissant de découvrir les conditions de travail dans un tout autre milieu. »

« IL A FALLU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT NEUF »

À l'origine, le bâtiment était enclavé au coeur d'un hameau. La DSV a exigé le démontage des équipements et interdit le maintien de l'élevage sur le site. Yann a dû construire à neuf pour sortir du village. En février 2006, les vaches sont entrées dans leurs nouveaux locaux : une stabulation libre avec aire paillée et trottoir de 50 places, et une salle de traite 2 x 4. L'investissement se montait à 113 000 € pour le logement et 55 000 € pour la salle de traite. Dans le cadre du PMPOA et du PMBE, 11 400 € de subvention ont été versés.

En 2009, l'exploitation a repris 17 ha à 12 km et le quota est monté à 360 000 l de lait. Une dimension suffisante pour permettre l'installation de Cécile. Dans la foulée, le bâtiment a été agrandi de deux travées et une fumière couverte a été construite, le tout pour 73 000 €. Enfin, l'aire paillée a été transformée en 81 logettes en 2011. Les éleveurs ont autofinancé les 15 000 € nécessaires. Et il y a deux ans, ils ont équipé la salle de traite en 2 x 6.

Le système de production est fondé sur le pâturage. Le siège d'exploitation se trouve au coeur d'un bloc de 65 ha bien regroupés. Mais lorsque le quota a augmenté de 120 000 l, le système fourrager a été bouleversé. À cause de l'éloignement, le nouveau site est voué aux cultures et à la fauche.

En 2010, les éleveurs ont semé 21 ha de maïs pour produire le lait supplémentaire. Mais très vite, ils ont souhaité revenir à un système herbager correspondant mieux à leur philosophie. Ils ont décidé d'adhérer au Cédapa(1) et ont signé un contrat MAE SFEI. Cet engagement sur cinq ans impose 55 % d'herbe dans la SAU et 75 % dans la SFP. L'apport d'azote est limité à 140 UN total/ha de SAU, 90 UN minéral/ha de céréales et 30 UN minéral/ha de prairie. En contrepartie, les éleveurs bénéficient d'une prime de 7 600 €/an.

Pour respecter leurs obligations, ils ont réduit la surface en céréales au profit de l'herbe. « La MAE nous a aidés à revenir à notre système herbager. Nous disposons aujourd'hui de 50 à 60 ares d'herbe accessibles par vache, ce qui nous donne de la souplesse », précise Yann. Depuis deux ans, les vaches sont à un régime d'herbe en plat unique de mars à septembre.

« NOUS COMPARONS NOS RÉSULTATS AVEC D'AUTRES AFIN DE PROGRESSER »

Seulement 6,5 ha de maïs sont désormais nécessaires. Mais cet ensilage représente les deux tiers de la ration avec les betteraves en hiver. S'y rajoutent de l'ensilage d'herbe enrubanné et un peu de tourteau de colza. Au total, l'élevage en achète 30 t/an, soit 400 kg/vache/an. Chaque année, les fourrages sont analysés par BCEL Ouest et c'est sur cette base que la ration hivernale est calculée.

Le Cédapa organise des réunions de groupes d'éleveurs quatre fois par an. Ils se retrouvent sur une exploitation et approfondissent un sujet technique. Ils comparent également leurs résultats économiques. « Cela nous permet de voir comment font ceux qui sont meilleurs que nous sur certains critères, afin de pouvoir progresser chez nous », constate Yann. Il est administrateur du Cédapa et apprécie les échanges et les informations qu'il y trouve.

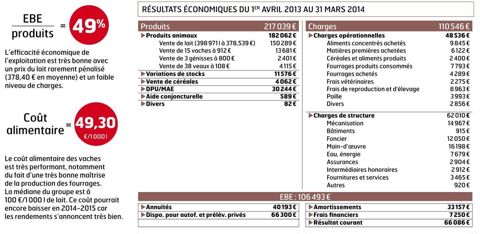

Le troupeau produit en moyenne 5 200 l de lait livré/vache/an à 41,2 de TB et 33 de TP. Le coût alimentaire s'établit à 50 €/1 000 l de lait vendu, bien en dessous de la moyenne de leur groupe au contrôle laitier (72 €).

Cécile et Yann voudraient gagner encore en autonomie et donc réduire les achats de correcteur azoté. Pour ce faire, ils envisagent d'augmenter l'ensilage d'herbe à deux tiers de la ration hivernale en conservant un tiers de maïs. La complémentation se ferait alors avec un mélange céréalier récolté en grains. L'an dernier, un mélange de triticale, avoine, épeautre et pois a donné d'excellents résultats.

« STOCKER PLUS D'HERBE POUR ACHETER MOINS DE CONCENTRÉS »

Mais pour produire plus d'ensilage d'herbe, il faut réduire le chargement. Il s'élève aujourd'hui à 1,55 UGB/ha. Les éleveurs disposent d'une marge en gardant moins de génisses. Actuellement, toutes les femelles sont élevées. Si cette stratégie s'imposait pour faire face au développement de la production lors de l'installation de Cécile, c'est moins le cas aujourd'hui. Il a également fallu faire du tri dans le troupeau pour éliminer des vaches à cellules.

Aujourd'hui, l'état du troupeau est bon. Il se compose de 70 vaches, avec deux tiers de normandes et un tiers de holsteins. Le taux de réforme s'établit à 31 % et les vaches réalisent en moyenne 3,5 lactations. Compte tenu du faible niveau de production, les ventes se font à la boucherie. Et les génisses trop nombreuses tendent à pousser des vaches qui pourraient poursuivre leur carrière.

« POUR LA RELÈVE, NOUS INSÉMINERONS EN BLANC BLEU BELGE »

La réussite à la reproduction est jugée correcte avec 55 % en première insémination. Les gestations sont confirmées par échographie. Un taureau normand est conservé pour effectuer les éventuels rattrapages.

« Nous avons gardé 36 génisses l'an dernier alors que 18 suffisent pour le renouvellement, précise Cécile. Mais cette année, nous avons décidé de n'en conserver que le nombre nécessaire. » Tous deux reconnaissent que ce choix est judicieux. Mais ils craignent aussi de manquer de renouvellement. Pas question pour eux d'acheter des animaux pour éviter les risques sanitaires.

Les mâles normands se valorisent très mal, autour de 70 € actuellement. En effet, ils ne digèrent pas les aliments d'allaitement sans lait qui se généralisent dans les ateliers de veaux de boucherie. En revanche, la valorisation bouchère des vaches est bonne grâce à la filière FQRN. Pour cette raison, mais aussi parce que les taux sont plus élevés, les éleveurs conservent de préférence les génisses normandes. « Quand nous aurons assez de génisses pour la relève, nous inséminerons en blanc bleu belge », poursuit Cécile. Les croisés se vendent autour de 450 € pour les mâles et 350 € pour les femelles.

« Notre priorité est l'autonomie, explique Cécile. Nous cherchons à produire un maximum de fourrages de la meilleure qualité possible. Nous voyons ensuite le volume de lait permis par ces fourrages. » Autrement dit, produire le quota n'est pas un objectif. Les livraisons se situent entre 350 000 et 370 000 l selon les années. Augmenter la production après 2015 ne les intéresse pas. « La charge de travail est supportable, mais nous ne cherchons pas à faire davantage. »

La famille a rencontré quelques problèmes de santé et cela influence leur manière de voir la vie. Ils savent que l'exploitation peut tourner avec un service de remplacement. De plus, ils ne placent pas leur travail en tête de leurs préoccupations. « Au début, j'étais à fond, raconte Yann. Maintenant, je relativise. »

Les rendements s'élèvent à 12 t de MS en maïs, 18 à 20 t en betterave, 6 à 8 t en herbe et 50 à 60 q en mélange céréalier. « Les normes imposées par la MAE ne pénalisent pas les rendements. » Les pâtures reçoivent 15 t/ de compost en fin de saison, en plus des restitutions au pâturage. Le maïs ne reçoit rien derrière une prairie et 40 t de fumier après une céréale. Les betteraves et les mélanges céréaliers suivent une prairie et n'ont aucun apport d'azote. En revanche, les terres sont acides et Yann épand du carbonate en fin d'été. Il apporte du maërl lors du retournement. Cette conduite économe permet une excellente maîtrise des charges opérationnelles : 62 €/ha d'herbe et 461 €/ha de maïs.

« NOUS SOMMES BIEN ORGANISÉS »

Yann et Cécile ont deux petites filles âgées de 7 ans et 9 mois. Ils se répartissent le travail d'astreinte en fonction de leurs besoins. « C'est un peu compliqué avec un bébé, et un corps de ferme à 500 m de la maison, mais nous y arrivons », souligne Cécile. La traite et l'alimentation des veaux sont partagées entre eux. Si l'un trait seul, la buvée des veaux est distribuée après. Un chauffe-lait permet de donner toujours à la bonne température. Le désilage, la distribution et le paillage sont du ressort de Yann. Cécile s'occupe davantage de l'administratif. « Nous sommes bien organisés mais la charge est assez importante en hiver », remarque Cécile. L'exploitation est équipée en matériel de fenaison en copropriété avec un voisin. Elle possède aussi les outils de travail du sol. Yann laboure une dizaine d'hectares par an. Les semis et les récoltes sont confiés à une entreprise. Au total, la mécanisation coûte 415 €/ha.

« NOUS PRENONS LE TEMPS DE VIVRE »

Chaque semaine, Yann prend le temps d'aller courir. Les dernières vacances remontent à 2011 et il ressent le besoin de repartir. Ils ont prévu deux semaines l'an prochain. « C'est peut-être plus compliqué quand on travaille en couple, mais c'est d'abord une question d'organisation. Si on le veut vraiment, on peut », estime Cécile.

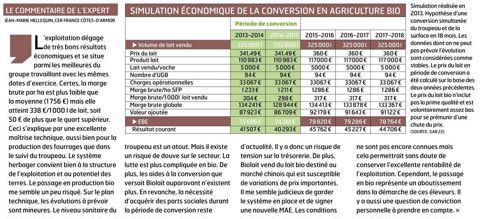

Ils ont construit un système de production et un mode de vie qui leur conviennent. L'efficacité économique est bonne. Ils voient donc l'évolution de leur exploitation à dimension constante. Le mode de production est proche du bio. Et les éleveurs se sentent en phase avec ce modèle. Une conviction profonde, mais aussi un moyen de mieux valoriser leur lait. « Le lait bio est payé environ 70 €/1 000 l de plus que le conventionnel. Avec la conversion, nous n'aurons pas de grands changements à faire et nos coûts resteront sensiblement les mêmes », précise Yann.

Ils ont failli sauter le pas l'an dernier. Leur laiterie, LNA, ne travaillant pas ce secteur, ils ont sollicité Biolait. Mais les besoins étaient insuffisants et la démarche n'a pas abouti. Aujourd'hui, la demande en lait bio est repartie.

Mais avant de se lancer, Cécile et Yann attendent de connaître les nouvelles mesures des MAE SFEI (2). Leur engagement va jusqu'en 2015. En fonction des conditions qui seront proposées, ils préféreront peut-être poursuivre dans cette voie et repousser à plus tard le passage en bio.

PASCALE LE CANN

(1) Centre d'étude pour une agriculture plus autonome. Association d'agriculteurs des Côtes-d'Armor créée en 1982. L'idée forte, c'est l'autonomie, tant dans la décision que dans le fonctionnement des fermes. (2) MAE SFEI : mesures agroenvironnementales, système fourrager économe en intrants.

Construit lors de l'installation de Yann, le siège de l'exploitation se trouve à 500 m de l'habitation. Les éleveurs ont le souci de bien aménager les abords.

Le bâtiment est simple, fonctionne bien, et est bien adapté à la dimension du troupeau.

Le mélange céréalier, récolté en grains, offre une piste pour réduire les achats de concentrés et améliorer l'autonomie.

Les éleveurs apprécient la normande pour les taux, la valeur bouchère, mais aussi l'aptitude à valoriser l'herbe pâturée.

En fonction de l'organisation des enfants, la traite est réalisée par une ou deux personnes.

L'alimentation des animaux comme les travaux des champs relèvent plutôt du domaine de Yann, tandis que Cécile prend en charge les tâches administratives.

CHIFFRES ET ANALYSE. Que disent leurs comptes d'exploitation ?

La Commission européenne projette la perte de 2,85 millions de vaches d’ici 2035

Moins de lait et plus de viande : Emmanuel Pouleur prépare sa « seconde partie de carrière »

Les pratiques économiques des tractoristes dans le collimateur de l’État

Asie, Afrique, Balkans… Comment les autres pays traitent la dermatose bovine ?

Verdun, un taureau d’exception fait monter les enchères à 30 800 € à Lanaud

Quelles sont les nouveautés fiscales et sociales pour l’agriculture en 2026 ?

Crise agricole : Sébastien Lecornu annonce une loi d’urgence

Vote du traité UE-Mercosur : « pas la fin de l'histoire », dit Genevard

Annie Genevard annonce 300 M€ supplémentaires face à la crise agricole

Une réforme du calcul des cotisations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2026